最終更新日 2025年9月8日

はじめに

ITパスポート試験はITやビジネスの基礎知識を幅広く問う国家試験で、情報処理技術者試験の入門区分にあたります。初心者・未経験者でも独学で十分に合格可能なレベルであり、社会人から学生まで幅広い方におすすめです。

ITパスポート試験の概要とは?(まずは全体像を解説)

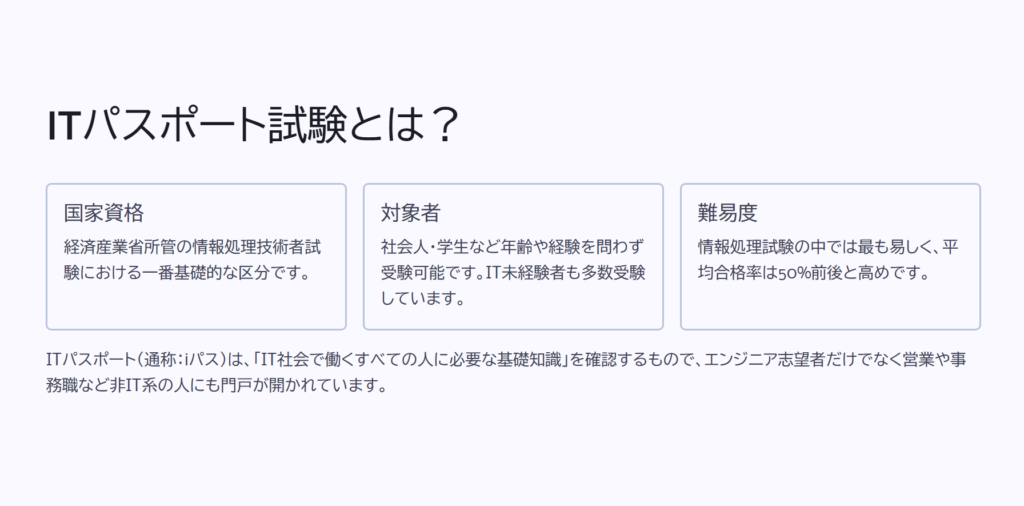

ITパスポート試験(通称:iパス)は、経済産業省所管の情報処理技術者試験における一番基礎的な区分です。

IT分野の国家資格というと難しそうに聞こえますが、内容は「IT社会で働くすべての人に必要な基礎知識」を確認するもので、エンジニア志望者だけでなく営業や事務職など非IT系の人にも門戸が開かれています。

私も大学生の頃にITパスポートを受験しましたが、専門用語だけでなく企業活動や法律の話も学べて、新社会人として必要な知識を一通り身につける良いきっかけになりました。

試験の位置づけとしては、基本情報技術者試験など上位資格の入門編にあたり、「とりあえずITの基礎を証明する資格が欲しい」という方に最適です。

実際の合格率も毎年50%前後と高めで、2人に1人は受かる計算になります(国家試験としては異例の高さです)。もちろん油断は禁物ですが、しっかり勉強すれば未経験からでも十分合格可能な試験といえます。

そして最初の一歩として、自分に合った参考書を1冊手に入れることを強くおすすめします。

学習の土台となるテキストがあると独学でも安心です。初心者におすすめの参考書は、以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考に自分にピッタリの一冊を選んでみてください。

まずはざっくり基本情報をまとめた表を見てみましょう。

| 項目 | 内容(ITパスポート試験の基本) |

|---|---|

| 資格の種類 | 国家試験(情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理技術者試験の一区分) |

| 管轄・主催 | 経済産業省・IPA(独立行政法人 情報処理推進機構) |

| 対象者 | 社会人・学生など年齢や経験を問わず受験可能(IT未経験者も多数受験) |

| 試験の目的 | IT化された社会で働くうえで必要な基礎知識を有することの証明 |

| 難易度 | ★☆☆☆☆(情報処理試験の中では最易。平均合格率50%前後と高め) |

| 公式愛称 | iパス(アイパス) |

上の表のとおり、ITパスポートは「情報処理技術者試験の一番やさしい区分」です。

IT業界だけでなく一般企業でも新人研修に採り入れているところがあり、私の勤務先でも新入社員にはiパス取得を奨励しています。つまり社会人のITリテラシー証明として活用できる資格と言えるでしょう。

ITパスポートって具体的にはどんな資格なんですか?私みたいな文系出身でも取る意味ありますか?

うん、ITパスポートはIT初心者にこそ価値がある資格だよ。ITの基本用語からビジネス知識まで幅広く学べるし、国家資格だから信頼性も高いんだ。文系・理系は関係なく、社会人全般に役立つ内容だから安心して挑戦してみて!

試験の形式と合格基準は?(受験方式や合否の仕組み)

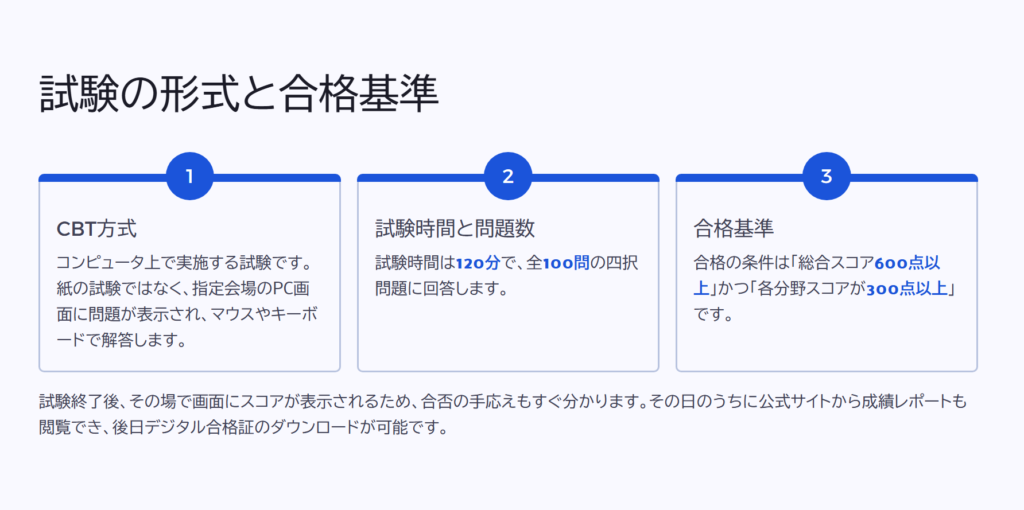

ITパスポート試験はコンピュータ上で実施するCBT方式で行われます。

紙の試験ではなく、指定会場のPC画面に問題が表示され、マウスやキーボードで解答するスタイルです。試験時間は120分で、全100問の四択問題に回答します。

各問題は1問1答形式で、高度な計算や記述は不要です(電卓などはPC内で使用可能)。試験終了後、その場で画面にスコアが表示されるため、合否の手応えもすぐ分かります。

私が受けたときも終了直後に「合格」と確認できてホッとしました。その日のうちに公式サイトから成績レポートも閲覧でき、後日デジタル合格証のダウンロードが可能です。

合格基準は少しユニークで、単純な正答率ではなくスコア方式(満点1000点)になっています。

合格の条件は「総合スコア600点以上」かつ「ストラテジ系・マネジメント系・テクノロジ系の各分野スコアが300点以上」です。スコアは回答結果をもとに統計的に算出されますが、だいたい600点≒全体の6割正解が目安と考えてOKです。

ただし注意したいのは分野別の下限です。

極端に苦手分野があると、たとえ総合600点を超えても不合格になる可能性があります。

例えばテクノロジ系がほとんど解けず3割未満だった場合、他でカバーして総合6割取れていても落ちてしまいます。【油断して一部だけ勉強しないと足元をすくわれる】ということですね。

したがってバランスよく学習することが重要です。また、実は出題される100問のうち8問程度は採点に影響しないテスト問題(今後の問題品質向上のためのデータ収集用)となっています。

どの問題がそのテスト問題か受験者には分かりませんが、「なんだか見たこともない変な問題が出たぞ?」と思ったらそれかもしれません。いずれにせよ全問に真剣に答えれば問題ありません。

では、この試験形式と合格基準を表で整理してみましょう。

| 試験項目 | 内容(ITパスポート試験の制度) |

|---|---|

| 出題形式 | CBT方式(会場のコンピュータで実施)、四肢択一式100問 |

| 試験時間 | 120分(100問を2時間で解く。時間配分に余裕は比較的あり) |

| 出題言語 | 日本語(希望すれば英語でも受験可能) |

| 合格ライン | 総合評価点600点以上 /1000点満点 |

| 分野別ボーダー | 各分野ごとに300点以上 /1000点満点(全分野で約3割以上の正答が必要) |

| 結果発表 | 試験終了直後に画面上でスコア表示(合否速報)。正式結果は当日Web確認可 |

合格基準を見ると、「600点以上」と聞いて「正答率60%か」と思うかもしれません。ただ、実際には各分野まんべんなく3割以上取らないといけない点がミソです。

私は文系科目(経営や法務)は得意でしたが、テクノロジ系は苦戦してヒヤヒヤしました…。幸い全体では6割超えたものの、ある分野だけ弱いと危ないと実感しましたね。

皆さんも偏りなく基礎を網羅する勉強を心がけてください。逆に言えば深い知識は要求されないので、「広く浅く6割」を目標にすると攻略しやすいです。

試験はパソコンで受けるんですね。100問中6割正解すればいい感じですか?科目ごとに最低点があるって本当でしょうか?

そう、試験は全国統一のCBTで好きな日時にPCで受験するんだ。目安はだいたい60%正解だけど、言う通り各分野ごとに足切りラインがあるから注意が必要だよ。例えば極端に一分野サボると不合格になる可能性があるんだ。だからバランスよく勉強していれば心配いらないよ!

出題範囲は?どんな問題が出るの?(3分野をざっくり解説)

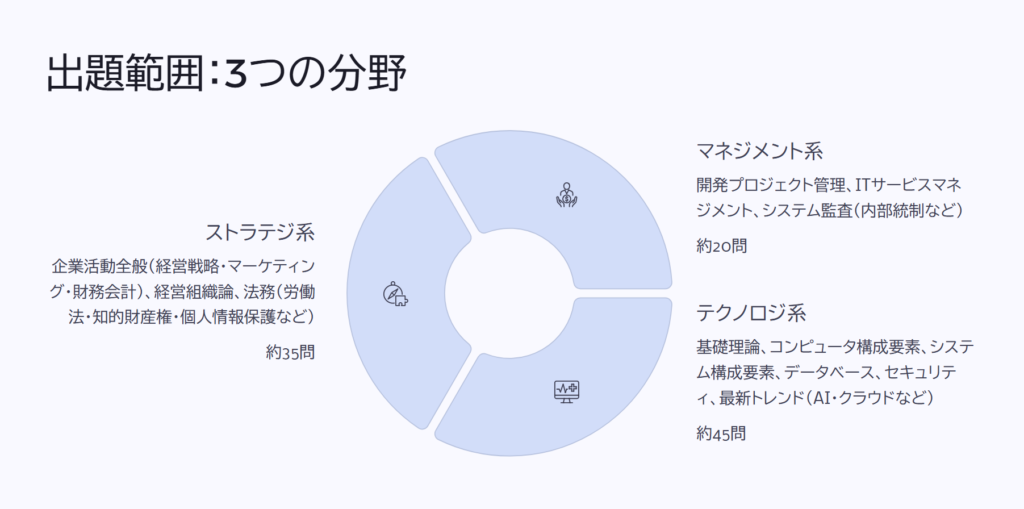

ITパスポートでは出題範囲が大きくストラテジ系(経営・戦略分野)、マネジメント系(IT管理分野)、テクノロジ系(IT技術分野)の3つに分類されています。

それぞれ出題数の目安はストラテジ系約35問、マネジメント系約20問、テクノロジ系約45問です。名前だけ聞くと難しそうですが、中身は専門的すぎる深掘り問題はなく、基本用語や概念の理解を問うものが中心です。

私が受験して感じたのは、「IT試験なのに会計や法律の問題が出る!」という驚きでした。

例えばストラテジ系では企業の財務諸表の読み方やマーケティング手法、法律(知的財産権や個人情報保護など)の基礎問題が出ます。

一方テクノロジ系ではコンピュータのハード・ソフトの基本、ネットワークやデータベース、セキュリティや最近話題のAI/IoTまで幅広く出題されます。

とはいえプログラミングのコードを書かせるような問題はなく、例えば「Excelのセル参照の意味は?」とか「ネットワークOSI参照モデルの各層名称」といった初歩的なITリテラシークイズのイメージです。

高校の情報科や大学の教養科目で触れる内容も多く、「聞いたことがあるぞ」という問題が結構あります。逆に言えば範囲が広いぶん、一度で全部覚えるのは大変ですが、一つひとつの難易度は低めです。

出題範囲の3分野について、もう少し具体例を表にまとめます。

| 分野 | 主なテーマ内容(出題例) | 出題数目安 |

|---|---|---|

| ストラテジ系 (経営戦略など) | 企業活動全般(経営戦略手法・マーケティング・財務会計)、経営組織論、 法務(労働法・知的財産権・個人情報保護など) | 35問程度 |

| マネジメント系 (IT管理) | 開発プロジェクト管理(WBSやガントチャート等)、ITサービスマネジメント(ITIL的な運用管理)、 システム監査(内部統制など) | 20問程度 |

| テクノロジ系 (IT技術) | 基礎理論(情報数学・二進数計算など)、コンピュータ構成要素(CPU・メモリなどハード構成)、 システム構成要素(ソフトウェア・OS・ネットワーク基礎)、データベース、 セキュリティ(暗号化や情報セキュリティ対策)、最新トレンド(AI・クラウドなど) | 45問程度 |

※各分野とも最新のシラバス(出題範囲の公式リスト)に基づき出題。年々新技術に合わせて範囲が微調整されるため、学習時は最新版の内容に対応している教材を使いましょう。ちなみに過去問からの出題も多く、頻出用語を押さえておけば高得点も狙えます。

ご覧のように、ITパスポートは「ITだけでなく経営や法律も出る総合常識試験」というイメージです。

私自身、普段エンジニアとして仕事をしていますが、ストラテジ系で学んだビジネス知識(会計やマーケの基本)は職場でも役立っています。また、セキュリティやネットワークの基礎知識は全社会人が知っておくべき内容なので、この資格の勉強を通じて身につけておく価値があります。

要するにITパスポートは広範なITリテラシーを楽しく身につけられるチャンスとも言えますね。

本記事では詳細なシラバス内容までは紹介しきれませんが、より踏み込んだ出題範囲の解説や頻出キーワード集は別記事「ITパスポート試験の出題範囲」でまとる予定ですので、気になる方はそちらも参考にしてください。

出題範囲がすごく広いですね…。プログラミングとか数学とか難しい問題も出るんでしょうか?

確かに範囲は広いけど、一つひとつは基礎レベルだから心配いらないよ。プログラミングのコーディング問題なんかは出ないし、高度な数学もほぼ無し。せいぜい二進数の変換や簡単な利益計算くらいかな。要するに幅広いIT用語の意味を知ってるかを見る試験なんだ。“広く浅く”でOKだから落ち着いて勉強すれば大丈夫!

受験の流れとスケジュール(申し込み方法・試験日程など)

ITパスポート試験は全国各地で随時実施されています。

春や秋の決まった試験日があるわけではなく、年間を通じて自分の都合の良い日時に受験できるのが大きな特徴です。

試験は各都道府県に設置されたCBTテストセンター(専用の試験会場)で行われます。

主要都市はもちろん地方にも会場がありますので、居住地域によっては近隣の県で受けることも可能です。

基本的に毎月コンスタントに実施されていますから、「次の試験は半年先…」なんてこともありません。極端な話、思い立った翌週に受験なんてこともできてしまいます(実際、クレジットカード払いなら試験前日まで申込OKです)。

この柔軟さは他の国家試験にはないメリットですね。忙しい社会人でも自分のペースで計画が立てられますし、万一不合格でも短期間で再挑戦できるためモチベーションを維持しやすいでしょう。

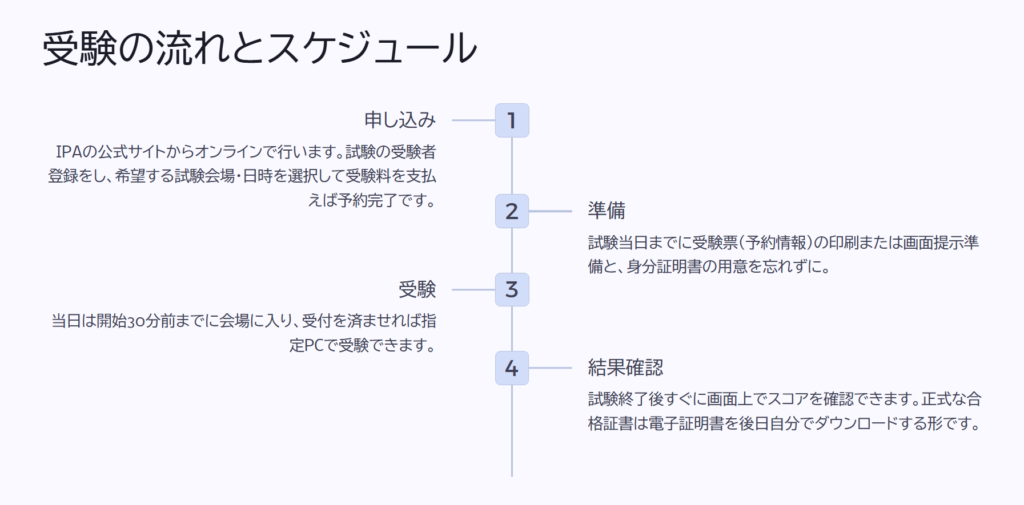

受験申込はIPAの公式サイトからオンラインで行います。

まず試験の受験者登録をし、希望する試験会場・日時を選択して受験料を支払えば予約完了です。受験料は7,500円(税込)で、支払い方法はクレジットカード、コンビニ支払い、バウチャー(受験チケット購入)等から選べます。

申し込み後は試験当日までに受験票(予約情報)の印刷または画面提示準備と、身分証明書の用意を忘れずに。当日は開始30分前までに会場に入り、受付を済ませれば指定PCで受験という流れです。

試験当日の詳細な過ごし方や注意点については別途ガイド記事に譲りますが、初めての方でも安心して受けられるよう試験官が案内してくれますので過度に心配しなくて大丈夫です。

では、この受験フローに関する基本事項を表にまとめます。

| 項目 | 内容(ITパスポート試験の受験スケジュール) |

|---|---|

| 試験日程 | 通年随時実施(原則毎月あり、希望日時を選択して予約) |

| 申込方法 | インターネット受付(IPA公式サイトにてユーザー登録→試験日程・会場を選択) |

| 受験資格 | 特になし(年齢・職業問わず誰でも受験可能。高校生の受験者も多数) |

| 受験料 | 7,500円(税込) ※2022年度より料金改定 |

| 試験会場 | 全国47都道府県に設置された指定試験会場(CBTテストセンター) |

| 申込締切 | 希望試験日の前日正午まで申込可(支払方法によって異なる場合あり) |

| 合否結果 | 試験当日にスコア表示。その日のうちにWeb上で正式結果確認・証明書DL可能 |

試験会場はビルの一室などにあるPCルームで、私が受けたときは他資格の受験者も一緒に静かに受けている環境でした。

時計やスマホは持ち込めずロッカー保管になりますが、PC画面に残り時間が表示されるので安心です。

終了後はスコアが画面に出て、「お疲れ様でした」とすぐ退室できます(なんともあっさりしています…)。

なお、正式な合格証書は紙では発行されず電子証明書を後日自分でダウンロードする形です。このようにITパスポート試験は申し込み〜受験〜結果確認までオンラインで完結する部分が多く、現代的でスマートな試験運営となっています。

試験って毎月受けられるんですね!どうやって申し込むんでしょうか?それと7千円台と聞いたんですが受験料は自腹ですか?

申し込みは簡単だよ。IPA公式サイトからアカウント登録して、受験したい日と会場を選んでオンライン決済すればOK。受験料は7,500円で基本は自己負担だけど、会社によっては合格したら費用を補助してくれるところもあるね。試験日は本当に柔軟で、ほぼ毎日どこかでやってるから自分の都合に合わせやすいよ!

ITパスポート試験の歴史

先輩、ITパスポートって最近できた試験なんですか?

実はそうでもないんだ。2009年に始まったんだけど、その前は『初級システムアドミニストレータ(初級シスアド)』って試験があったんだよ。

あ、聞いたことあります!なんで変わったんですか?

時代に合わせて“誰もがITの基本を理解する必要がある”という流れになったんだ。初級シスアドは『業務ユーザー向け』の色が強かったけど、ITパスポートは全社会人を対象にした試験として再編されたんだよ。

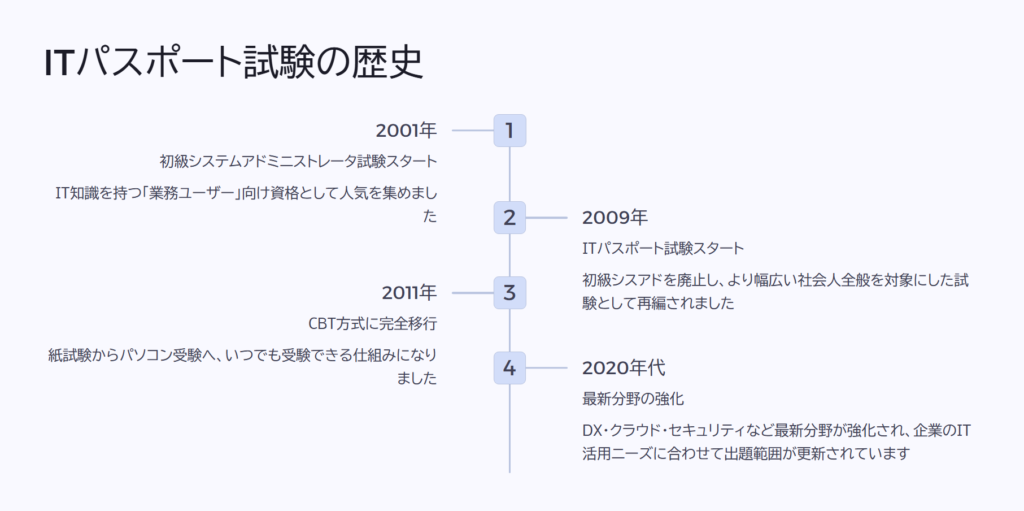

歴史の流れ

| 年 | 出来事 | 解説 |

|---|---|---|

| 2001年 | 初級システムアドミニストレータ試験スタート | IT知識を持つ「業務ユーザー」向け資格として人気 |

| 2009年 | ITパスポート試験スタート | 初級シスアドを廃止し、より幅広い社会人全般を対象に |

| 2011年 | CBT方式に完全移行 | 紙試験からパソコン受験へ、いつでも受験できる仕組みに |

| 2020年代 | DX・クラウド・セキュリティなど最新分野が強化 | 企業のIT活用ニーズに合わせて出題範囲を更新 |

私が社会人になったころ、上司から「昔はシスアドを取っていた人が多かった」とよく聞きました。

つまりITパスポートは「シスアドの後継」という位置づけであり、制度的には「誰でも受けられる最初の試験」に設計し直されたわけです。

この制度変更の背景には「IT知識を持つ人材をもっと裾野まで広げないと、日本のIT化が進まない」という国の方針がありました。エンジニア目線で見ても、ITパスポートの範囲には現場の基礎知識を社会人全般に義務教育レベルで広めたいという意図を感じます。

まず一歩踏み出そう!

ここまでITパスポート試験の概要を見てきました。

IT未経験でも挑戦しやすい国家資格ということがお分かりいただけたでしょうか?

試験範囲は幅広いですが、そのぶん学習を通じて得られる知識は多方面で役立ちます。私自身、ITパスポートの勉強を通じてIT用語の意味やビジネスの基礎を体系的に学べたことで、その後の業務や他の資格勉強にもスムーズに入れました。

まさに「最初の一冊」ならぬ最初の一資格としてうってつけだったと感じています。

合格率およそ50%とはいえ、何も対策せずに受かる試験ではありません。ぜひ計画的に勉強を進めてみてくださいね。独学で合格は十分可能ですのでご安心を。

最初は覚える用語の多さに戸惑うかもしれませんが、一つひとつクリアしていけば必ず力がついていきます。コツコツ取り組めば、数ヶ月の学習で合格ラインの実力に達するでしょう。

最後に、これから勉強を始める方へ先輩エンジニアからエールです。

私が後輩指導でいつも言っていることですが、「焦らず楽しんで学ぶこと」が合格への近道ですよ。

ITパスポートの内容は現実のビジネスやIT社会の縮図でもあります。「こういうことだったのか!」と新しい発見を楽しみながら勉強を進めてください。分からないところは同僚や先輩に質問したり、ネットで補足情報を調べたりすれば理解が深まります。

先輩、私にも合格できるでしょうか…ちょっと不安もあります。

大丈夫、しっかり準備すればきっと合格できるよ!実際、未経験から合格した人はたくさんいるんだ。まずは自分に合いそうな参考書を選んで、計画的に勉強を始めてみよう。最初の資格取得は不安もあるけれど、乗り越えたとき大きな自信になるよ。一緒に頑張ろう!

ITパスポートに役立つ情報

これからITパスポートを受験する方に向けて、役立つ情報を簡潔にまとめました。

試験の概要から勉強法・参考書・当日の流れまで、全体像をここで把握できます。

難易度・合格率

国家試験の中では難易度は低めです。

初心者でも正しい対策で合格可能です。

難易度や合格率の詳細は↓の記事を確認してください。

勉強時間

合格に必要な時間は平均100~150時間です。

基礎知識があれば短縮も可能です。

勉強時間の目安は↓の記事を確認してください。

独学勉強法

IT未経験でも独学合格は十分可能です。

参考書+過去問で基礎を固めれば合格できます。

独学での勉強法の詳細は↓の記事を確認してください。

社会人向け勉強法

忙しい社会人でもスケジュール管理で合格は可能です。

短期集中とスキマ時間活用が成功のカギです。

社会人向けの勉強法は↓の記事を確認してください。

勉強計画

合格には逆算スケジュールの作成が重要です。

初心者なら3か月を目安に計画を立てましょう。

勉強計画の立て方は↓の記事を確認してください。

【2025年最新版】おすすめ参考書まとめ

IT未経験の初心者でも、自分に合った参考書を選べば合格できます。

どの教材を使うかが合否のカギとなる重要ポイントです。

おすすめ参考書の詳細は↓の記事を確認してください。

アプリ・サイト活用

参考書と無料ツールを組み合わせれば効率が大幅に向上します。

スキマ時間に過去問道場やアプリを活用するのがおすすめです。

アプリや学習サイトの詳細は↓の記事を確認してください。

過去問題の活用法

公開されている過去問は少ないため、市販問題集が必須です。

Webサービスも併用し、出題傾向を徹底的に掴みましょう。

過去問活用のコツは↓の記事を確認してください。

合格体験談

未経験者でも工夫すれば一発合格できます。

モチベ維持と継続学習が最大のポイントです。

実際の合格体験談は↓の記事を確認してください。

申し込み方法

IPA公式サイトから誰でも簡単に申し込めます。

日程は自由に選べるので早めの予約が安心です。

申し込み手順の詳細は↓の記事を確認してください。

当日の流れ

必要なのは受験票と身分証の2つだけです。

余裕をもって会場入りし試験に臨みましょう。

試験当日の流れは↓の記事を確認してください。

ITパスポート取得のメリット

履歴書でアピールできるだけでなく、IT知識の証明になります。

キャリア形成や社内評価アップにもつながる資格です。

資格取得のメリットは↓の記事を確認してください。