最終更新日 2025年9月1日

はじめに

IT未経験でも独学でITパスポート合格は十分可能です。

実際、私自身も独学で合格しましたし、周囲にも独学合格者が何人もいます。ITパスポートは基礎的な内容が中心の国家試験なので、正しい教材と計画に沿って進めれば独学で十分対応できます。

ただし、効率的な勉強計画と良質な教材選び、そして継続して学習する工夫が合否のカギになります。

まずは具体的な勉強計画を立て、参考書と過去問を活用しながらアウトプット重視で学習しましょう。以下で、独学で合格を目指すための具体的な勉強方法やコツを、実体験を交えて詳しく解説します。

ITパスポートのおすすめ参考書トップ10は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てください!

学習計画の立て方と準備

まず最初にすべきは学習計画づくりです。

試験日までの期間を逆算し、毎週・毎日の学習目標を設定しましょう。ITパスポートは試験日を自分で選べる CBT 試験なので、目安として未経験者なら2~3か月程度の計画を立てるのがおすすめです(もちろん集中すれば1か月以内の短期合格も可能です)。

自分の生活リズムに合わせて「平日は1時間、週末に3時間」といった具体的な勉強時間割を決めてください。

計画を立てる段階で、学習に使える時間帯や一日に確保できる時間を洗い出しておくと現実的なスケジュールになります。また、試験範囲は広いため無計画に進めると重要ポイントの漏れが発生しがちです。全体像を把握し、学習範囲を均等にカバーする計画が必要です。

どのくらい前から勉強を始めればいいでしょうか?やっぱり3か月くらいは必要ですか?

人によりますが、標準的には1〜3か月で合格する人が多いですね。

仕事や学業の合間に毎日コツコツやるなら2〜3か月、短期集中で毎日数時間取れるなら1か月でも十分合格可能です。

私は約2か月前から計画を立てて、平日は夜に1時間、土日は合計5時間程度で進めました。

重要なのは、自分の生活に無理のない計画を立てて継続することです。

例えば3か月プランなら、最初の2か月で参考書を一通り学習し、最後の1か月で過去問演習と復習に充てる…という具合にスケジュールを組むといいですよ。

計画通りに進められるか不安です。何か工夫はありますか?

計画は細分化して見える化するのがおすすめです。

私の場合、試験日から逆算して週ごとの目標章数や問題数を決め、紙のカレンダーに『第◯章学習』『過去問50問』などと書き込みました。

進捗をチェックボックスで管理し、終わったらチェックを入れるんです。進捗が見えるとモチベーションも上がりますし、遅れが出ても早めにリカバリーできます。また、計画はあくまで目安なので、難しい章に時間がかかったら次週に調整するなど柔軟に見直すことも大事ですよ。

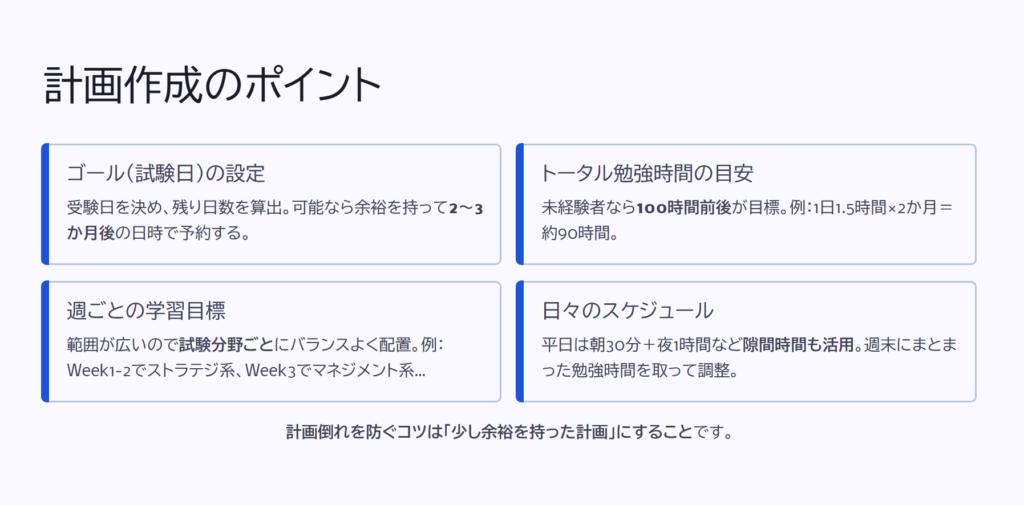

学習計画を立てる際のポイントを以下の表にまとめます。

| 計画作成のポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| ゴール(試験日)の設定 | 受験日を決め、残り日数を算出。可能なら余裕を持って2~3か月後の日時で予約する。 |

| トータル勉強時間の目安 | 未経験者なら100時間前後が目標。 例:1日1.5時間×2か月=約90時間。 |

| 週ごとの学習目標 | 範囲が広いので試験分野ごとにバランスよく配置。 例:Week1-2でストラテジ系、Week3でマネジメント系… |

| 日々のスケジュール | 平日は朝30分+夜1時間など隙間時間も活用。 週末にまとまった勉強時間を取って調整。 |

| 進捗管理と調整 | カレンダーやアプリで勉強記録をつける。 遅れが出たら早めに計画を見直し、無理のない範囲で補填する。 |

こうした計画を立てて準備することで、独学でもブレずに勉強を進める土台ができます。

計画倒れを防ぐコツは「少し余裕を持った計画」にすることです。最初から毎日3時間など詰め込みすぎると挫折しがちなので、自分にできるペースから始め、調子が出てきたら徐々に増やすくらいが長続きします。

教材の選び方と揃え方

独学成功のカギは教材選びです。

ITパスポート独学では、基本的に「参考書(教科書)1冊 + 過去問題集」の組み合わせが王道になります。まずは自分に合ったわかりやすい参考書を1冊用意しましょう。

書店に行けばITパスポート向けの入門書が何種類も並んでいるので、実際に手に取って語り口やレイアウトが読みやすいものを選ぶと良いです。

初心者にはイラストや図解が多く、噛み砕いた説明のテキストが人気です。

例えば「漫画でわかる~」系や「キタミ式イラストIT塾」などは文字ばかりでないのでとっつきやすいですね。いずれにせよ最新シラバス対応版(年度版が新しいもの)を選ぶのが重要です。古い本だと出題範囲にズレが生じる可能性があるので注意してください。

過去問題集も必ず用意しましょう。

ITパスポートは公式に直近の過去問が公開されていますが、出版社から出ている過去問題集には解説が詳しく載っているので初心者にはありがたいです。

書籍で買わなくても、「ITパスポート過去問道場」のような無料サイトやスマホアプリで過去問演習する方法もあります。

私は書籍の過去問集と過去問道場サイトの両方を併用しました。ポイントは、過去問を解いて解説を読み込むことで出題パターンに慣れることです。

なお、参考書と問題集はあまり多く買いすぎないほうがいいです。

たくさん教材があると手が回らなくなりますし、内容が重複して時間の無駄になることも。

基本は参考書1冊を繰り返し読み込み、問題演習は1種類をやり切ることで十分合格ラインに達します。

私も最初は参考書選びで迷いましたが、結局評判の良い1冊を信じて使い倒すことで効率よく理解を深められました。

参考書って何冊もあった方がいいんですか?それとも1冊に絞るべきでしょうか?

1冊に絞ることを強くおすすめします。

あれこれ手を出すよりも、一冊を完璧にマスターする方が理解も定着もしやすいんです。特に初心者向け参考書なら全体を網羅してくれているので、それを繰り返し読むだけで十分合格レベルに届きますよ。

私も最初2冊買いましたが、途中で情報が重複して非効率だと気づいて、結局メインの1冊に集中しました。

その結果、迷いが減って勉強スピードが上がりました。

過去問はどうやって手に入れましたか?やっぱり問題集を買ったほうがいいですか?

過去問演習はどんな形でも必須です。

私は書店で市販の問題集を1冊買いましたが、それとは別に無料の「過去問道場」サイトも活用しました。

過去問道場は最新の過去問をWeb上で解けて、解説も見られるので重宝しましたよ。スマホアプリでもITパスポートの一問一答や問題集アプリがいくつか出ていて、通勤時間にサクッと解くのに便利でした。

必ずしも本を買わなくても合格者はいますが、解説の充実度を考えると私は本の過去問集が役立ちましたね。ちなみに公式の過去問PDFもIPAのサイトで公開されているので、お金をかけたくない人はそれを印刷して使う手もあります。

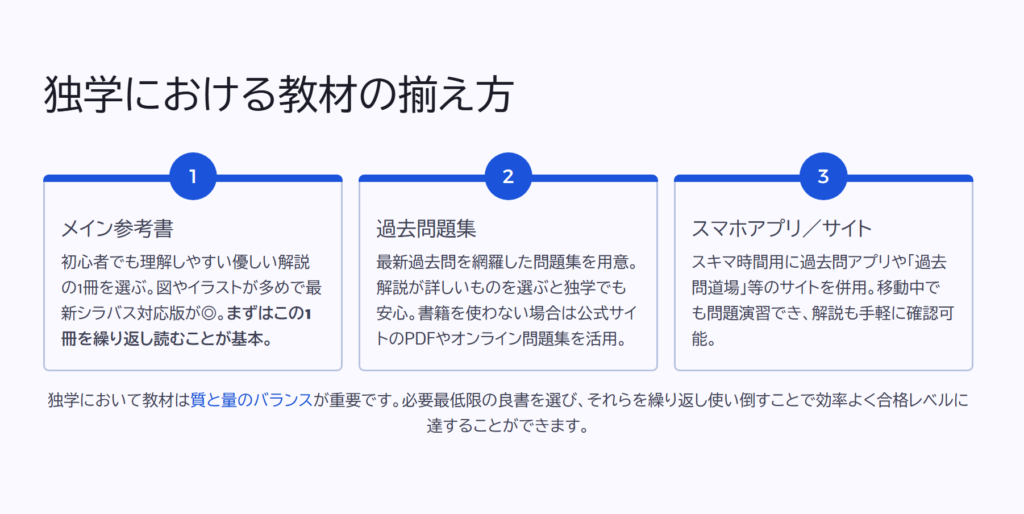

下表に、独学における教材の揃え方を整理しました。

| 教材の種類 | 選び方・活用ポイント |

|---|---|

| メイン参考書 | 初心者でも理解しやすい優しい解説の1冊を選ぶ。 図やイラストが多めで最新シラバス対応版が◎。 まずはこの1冊を繰り返し読むことが基本。 |

| 過去問題集 | 最新過去問を網羅した問題集を用意。 解説が詳しいものを選ぶと独学でも安心。 書籍を使わない場合は公式サイトのPDFやオンライン問題集を活用。 |

| スマホアプリ/サイト | スキマ時間用に過去問アプリや「過去問道場」等のサイトを併用。 移動中でも問題演習でき、解説も手軽に確認可能。 ※アプリは口コミで使いやすいものをチェック。 |

| その他補助教材 | (必要に応じて)動画講座やYouTubeで苦手分野を視聴。 用語集や単語カードを自作して暗記に使う人も。 まずは参考書+過去問で十分なので、追加は弱点補強に限る。 |

独学において教材は質と量のバランスが重要です。

必要最低限の良書を選び、それらを繰り返し使い倒すことで効率よく合格レベルに達することができます。逆に多くの教材に手を出すと中途半端になりがちなので注意しましょう。

効率的な勉強ステップ

独学合格のための効果的な勉強ステップを具体的に示します。

闇雲に勉強するよりも、インプット(学習)とアウトプット(問題演習)のバランスを取りながら進めるのがポイントです。

私や知人の実体験をもとにしたおすすめの学習フローは以下の通りです。

- ステップ1全体をざっくり把握する

まずメインの参考書を最初の章から順に読み始めますが、1ページ1ページ細かく覚えようとせずざっと全体を通読してみましょう(細部が頭に入らなくてもOKです)。

ITパスポートの全貌を掴むことで「どういう分野があるか」「どんな用語がでてくるか」を把握します。最初に全体像を掴んでおくと、後から学ぶ細かい知識も頭に入りやすくなります。 - ステップ2章ごとにインプット&アウトプット

本格的な学習では、参考書の各章ごとに学習⇔演習をセットにします。

例えば第1章を読んだら、すぐにその章の練習問題(参考書についている問題や別冊の問題集)を解いてみます。

これで理解度を確認し、知識を定着させます。間違えた箇所は参考書に戻って再確認しましょう。

次に第2章を学習→練習問題…という具合に章ごとに進めていくと、飽きにくく達成感も得られます。 - ステップ3章ごとに過去問演習

各章の内容を学んだら、対応する分野の過去問にも挑戦します。

例えばストラテジ系の章を学んだら、その時点でストラテジ系の過去問を10問でも解いてみるのです。過去問は実際の出題形式なので、習った知識のどこが試験で問われるか感覚を掴めますし、「あ、この用語はこう問われるのか」と理解が深まります。

間違えた問題は解説を読み、該当ページを参考書で再チェックしてマーキングしておきます。このインプット→アウトプット→復習の流れを章ごとに繰り返すことで、着実に知識が身につきます。 - ステップ4全範囲修了後、模擬試験に挑戦

ついている模擬テストや「過去問道場」のランダム100問出題機能などを使い、本番同様100問を解きます。

制限時間120分も計り、本番さながらの練習をしました。

結果を採点し、弱かった分野がどこか分析します。例えば解答率が低かったテーマを参考書で再度読み直したり、間違えた問題と類題を追加で演習して補強します。 - ステップ5弱点補強と反復練習

模擬試験で浮き彫りになった苦手分野は集中的に復習します。私は「間違えノート」を作り、模擬で間違えた問題と解説を書き出して、なぜ間違えたか(知識不足なのか、引っ掛けにミスしたのか)分析します。

同時に、過去問を分野別にもう一周して、苦手分野の問題を重点的に解きました。ITパスポートは全分野で一定以上の点数を取る必要があるので、苦手を放置しないことが大切です。 - ステップ6直前期の総仕上げ

試験直前の1週間くらいは、総復習の期間にあてました。

過去問を時間を計って何度か解き直し、毎回安定して合格点が出るか確認します。間違えた問題は直前まで見返せるよう付箋を貼ってまとめ、試験当日の朝にも見直しました。また、公式が公開している直近の公開問題にも目を通し、見たことのない問題があればチェックします。

最後は新しいことには手を出さず、今まで勉強した内容の再確認に徹するのがコツです。

以上が基本的な学習ステップです。

インプットとアウトプットを並行して進めることで理解が深まり、退屈さも和らぎます。

特にITパスポートは過去問から類似問題がよく出る試験ですので、早い段階から過去問に触れておくと「ここは頻出だから覚えておこう」という勘所がつかめます。

私の肌感覚では、過去問とほぼ同じ内容の問題が試験本番でも2割〜3割は出ていました。

先輩は具体的にどんな勉強スケジュールで合格したんですか?イメージが湧かなくて…

私の実例をお話ししますね。

私はIT未経験の学生でしたが、2か月間で合計約100時間勉強して合格しました。

平日は学校の後に1時間ほど勉強し、土日にまとまった時間(各5時間程度)を確保する計画でした。

最初の3週間で参考書を1周し、その間に各章の練習問題も解いて基礎を習得しました。次の3週間で過去問題集を1周、平日の夜に20問ずつ、週末に50問ずつ解くペースです。この時点で全体像は掴めていたので、間違えた問題はノートに書き出して苦手リストを作りました。

最後の2週間で模擬試験を2回実施し、1回目は正答率60%台で弱点が浮き彫りに。そこで苦手だったネットワーク分野を重点復習し、2回目の模擬では70%以上に上がったので自信がつきました。本番でも無事合格点を超えましたよ。

短期間で一気に合格した人の話も聞いてみたいです。2か月は長く感じてしまって…

確かに、人によってはもっと短期決戦で合格するケースもあります。

私の知り合いのエンジニアで、2週間で合格した強者がいますよ!

彼は文系出身でIT知識ゼロだったのですが、仕事の区切りがついたタイミングで一念発起して、毎日5〜6時間を2週間集中して勉強したそうです。

総勉強時間は60〜70時間程度でしょうか。

勉強法はかなりストイックで、最初の2〜3日で参考書を一気読みして基礎知識を叩き込み、その後は過去問道場で毎日100問以上解きまくったと言っていました。

間違えた問題の解説を全て熟読し、意味のわからない用語はその場でネットで調べ、理解したらまた次の問題へ…という流れをひたすら繰り返したそうです。

その結果、本番では高得点(800点超)で合格していました。

短期間でも集中してアウトプット中心に学習すれば合格可能な良い例ですね。

ただ、社会人で毎日5時間はなかなか難しいので、自分のペースに合わせて計画するのが現実的だと思います。

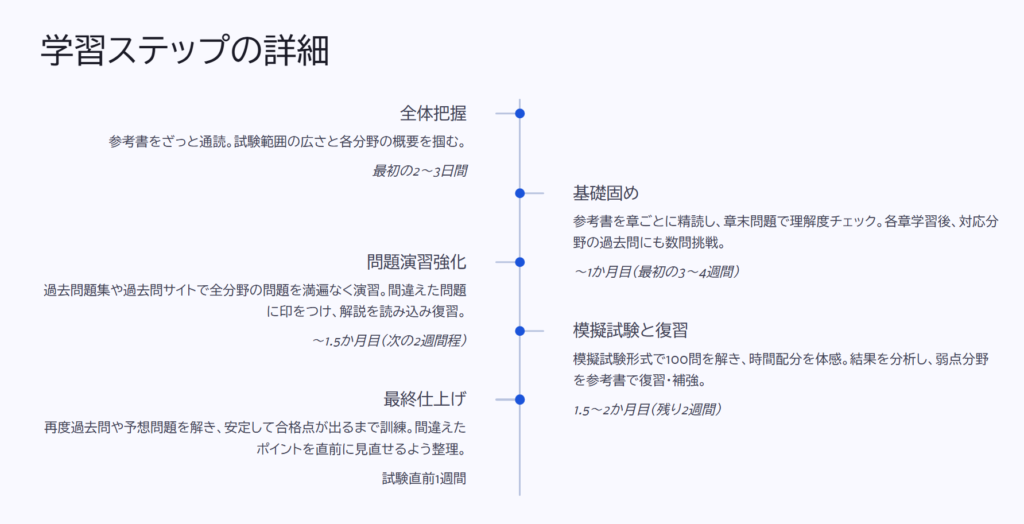

上記の勉強ステップと実例をまとめて、モデルスケジュールを表にしてみます。

| 学習ステップ | 具体的な内容 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| Step 1: 全体把握 | 参考書をざっと通読。試験範囲の広さと各分野の概要を掴む。 | 最初の2〜3日間 |

| Step 2: 基礎固め | 参考書を章ごとに精読し、章末問題で理解度チェック。 各章学習後、対応分野の過去問にも数問挑戦。 | 〜1か月目(最初の3〜4週間) |

| Step 3: 問題演習強化 | 過去問題集や過去問サイトで全分野の問題を満遍なく演習。 間違えた問題に印をつけ、解説を読み込み復習。 | 〜1.5か月目(次の2週間程) |

| Step 4: 模擬試験と復習 | 模擬試験形式で100問を解き、時間配分を体感。 結果を分析し、弱点分野を参考書で復習・補強。 | 1.5〜2か月目(残り2週間) |

| Step 5: 最終仕上げ | 再度過去問や予想問題を解き、安定して合格点が出るまで訓練。 間違えたポイントを直前に見直せるよう整理。 | 試験直前1週間 |

| 試験当日: 本番挑戦! | 積み重ねた成果を発揮し、本番の100問に全力投球する。 | (試験時間120分) |

※上記は2か月計画の例ですが、学習期間が短い場合はStep2とStep3を圧縮して並行するなど調整してください。逆に長めに取れる場合は各ステップをゆとりを持って配分すると良いでしょう。

このようにステップを踏んで勉強すれば、「何をすればいいかわからない…」と迷うことなく日々取り組めます。特に重要なのは過去問演習です。

どんなに参考書を読んでも、問題を解かなければ本番で太刀打ちできません。早めに問題に触れて、自分の理解度を常に測りながら進めることで効率よく合格力が身につきます。

モチベーション維持のコツ

独学は自分との戦いですから、モチベーションの維持が合否に直結すると言っても過言ではありません。最初はやる気満々でも、途中で「勉強が進まない」「仕事や勉強が忙しくてサボってしまった」など、挫折しそうになる場面も出てくるでしょう。

ここでは私や周囲の体験から得た、モチベーションを維持するためのコツを紹介します。

- 目標を具体的に設定し「見える化」する

- ただ漠然と「合格したい」だと挫けやすいです。「○月○日の試験で合格する」「次の昇進までに取得する」など具体的な目標を掲げましょう。

その目標を紙に書いて机の前に貼る、カレンダーに試験日を書き込むなどして常に意識できるようにすると効果的です。

私も「合格したら新しいPCを買う!」とご褒美目標を付けてモチベーションを上げました。

- ただ漠然と「合格したい」だと挫けやすいです。「○月○日の試験で合格する」「次の昇進までに取得する」など具体的な目標を掲げましょう。

- 仲間を作る・誰かに宣言する

- 独学とはいえ一人で抱え込まないことも重要です。

社内で同じ資格を目指す人がいれば声を掛けてみたり、SNSで「#ITパスポート勉強中」などのハッシュタグを追ってみましょう。

私の場合、同期入社の文系出身の同僚がちょうどITパスポート受験予定だったので、お互い進捗を報告し合いました。ひとりがサボるともう片方も影響を受けるので、いい意味でプレッシャーになりましたね。

またTwitter(現X)で勉強アカウントを作り、勉強記録をつぶやいてみるのもおすすめです。見知らぬ仲間から「頑張って!」とリプライが来たりして励みになりますよ。

- 独学とはいえ一人で抱え込まないことも重要です。

- 成功体験談を読む

- モチベーションが下がったときは、合格者の体験談記事やブログを読むのも効果があります。「自分と同じ文系で未経験の人がこんな風に合格したんだ」と知るとやる気が湧いてきます。

実際、私も中だるみしていた時期にQiitaや個人ブログで「○週間で合格した話」「独学合格のコツ」などの記事を読み、「よし、自分ももう一踏ん張りしよう!」と気持ちを新たにしました。

成功した人も最初は不安だったこと、途中で伸び悩んだことなど正直に書かれているので、「自分だけじゃない」と安心でき、じゃあ自分もやればできるはずだと前向きになれました。

- モチベーションが下がったときは、合格者の体験談記事やブログを読むのも効果があります。「自分と同じ文系で未経験の人がこんな風に合格したんだ」と知るとやる気が湧いてきます。

- スタディプランナーや記録で自己肯定感アップ

- 毎日の勉強記録をつけて、自分の努力を「見える化」することも挫折防止に有効です。手書きのスタディプランナー帳や、勉強時間を記録するスマホアプリ(Studyplusなど)を使って、今日何ページ勉強した・問題何問解いた・何時間勉強した等を記録しましょう。少しずつでも記録が積み上がっていくと、「自分はちゃんとやっている」という自己肯定感に繋がり、モチベーションが持続します。私もカレンダーに◯×で勉強有無を付けていましたが、◯が連続すると「この連勝を止めたくない」という心理が働いて継続できました。

- 勉強のマンネリ化を防ぐ

- 同じ勉強ばかりしていると飽きてしまうので、勉強法に変化をつけるのもコツです。

例えば、平日はテキスト読み中心だったら、週末は思い切って関連するYouTube動画を見てみるとか、逆にインプットに疲れたら過去問クイズ大会にしてみるとか。私はセキュリティ分野の専門用語に行き詰まったとき、IPAが公開している動画教材を観てみました。映像とナレーションで学ぶと新鮮で、「お、そういうことか」と理解が深まり、気分転換にもなりました。

また友人に頼んで「◯◯って何か説明してみて」とクイズを出してもらうなどゲーム感覚で勉強したこともあります。楽しみながら学ぶ工夫をすると長続きしますよ。

- 同じ勉強ばかりしていると飽きてしまうので、勉強法に変化をつけるのもコツです。

- 小さなご褒美を設定

- 人間、やっぱりご褒美があると頑張れるものです。勉強スケジュールに区切りを作り、「1週間皆勤で勉強できたら好きなスイーツを食べる」「参考書1周終えたら前から欲しかった漫画を大人買いする」など、自分なりの報酬を設定しましょう。

私も「過去問1000問解いたら映画館に行く」という目標を密かに立てていて、それを楽しみに過去問演習を乗り切りました。合格後の大きなご褒美(旅行や買い物など)を決めておくのもモチベーション維持には効果絶大です。「終わったらこれが待っている!」と思えばラストスパートも頑張れます。

- 人間、やっぱりご褒美があると頑張れるものです。勉強スケジュールに区切りを作り、「1週間皆勤で勉強できたら好きなスイーツを食べる」「参考書1周終えたら前から欲しかった漫画を大人買いする」など、自分なりの報酬を設定しましょう。

一人で勉強しているとどうしてもサボりがちで…。継続するコツってありますか?

今お話ししたように、勉強仲間や記録の力を借りるのが有効です。

私も一人だと甘えてしまうタイプなので、同期と『今週は何章までやる』と約束してお互い進捗を報告していました。

また、勉強した日はカレンダーに◯を付けるようにしたら「今日はサボったから×だ…」という日が悔しくて、なるべく毎日◯を付けたくなりましたね。

それと勉強のハードルを下げるのもポイントです。

例えば『毎日2時間やる』と意気込むと苦しくなるので、『毎日15分でも机に向かったらOK』と自分に許可するんです。不思議なもので、15分やると調子が出てきて結局1時間やったりしますから。

途中で内容が難しく感じて挫折しそうになったらどうすれば…?私は専門用語が多すぎて嫌になりそうで。

誰でも難しいと感じる部分はありますよ。挫折しそうになったら一旦立ち止まって作戦変更です。

例えば専門用語で嫌になったら、その章は飛ばして次の章に進んでもOKです。後で戻ってくればいいんですから。一冊を順番通りにやらねばと真面目に考えすぎなくて大丈夫。

私はネットワークの章が難解で眠くなってしまったとき、一旦飛ばして先にセキュリティや法律の章を進めました。

そっちで気分転換してから改めてネットワークに戻ったら、前より頭に入りやすくなった経験があります。

また、どうしても理解できない箇所は無理に完璧を求めないことも大事です。

ITパスポートは満点を取る試験ではなく60%取れれば合格なので、苦手分野は基礎問題だけ落とさなければOKくらいの気持ちで進めましょう。

割り切りも独学では重要ですよ。

モチベーション維持のポイントを表にまとめました。

| モチベーションアップ策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 目標の見える化 | 合格目標日や点数を紙に書いて机に貼る。 試験後のご褒美(旅行・買い物等)も設定して楽しみにする。 |

| 仲間づくり・宣言 | 同じ資格を目指す仲間と進捗共有。 SNSで勉強状況を発信して励まし合う。 |

| 合格体験談を見る | ブログや記事で他人の成功体験を読む。 苦労や工夫を知って自分を鼓舞する。 |

| 学習記録の活用 | スタディプランナーやアプリで勉強時間・内容を記録。 進捗の見える化で自己肯定感UP。 |

| 勉強法に変化をつける | テキスト⇔動画⇔問題演習など方法をローテーション。 クイズ形式で友人に出題してもらう等ゲーム性を取り入れる。 |

| 小さなご褒美を設定 | 短期目標を達成するごとにスイーツなどプチ贅沢。 合格後の大きな楽しみも決めておく。 |

独学では「やる気が出ない日」もあるのは自然なことです。

そんな日は思い切って教材を変えてみる、短時間だけやって切り上げるなど、自分を追い詰めすぎないようにしましょう。大切なのは完全に勉強をやめてしまわないこと。

「休んでもいいけど絶対にやめない」がモットーです。

モチベーションが波打ちながらでも、続けていれば必ずゴールに近づきます。

スキマ時間の活用と勉強習慣

忙しい社会人や学生でも独学で合格するためには、スキマ時間の活用と勉強習慣化が欠かせません。まとまった勉強時間が取りにくくても、1日の中のちょっとした隙間を積み重ねれば大きな学習量になります。また、毎日少しずつでも勉強する習慣をつけることで、知識が定着しやすくなるメリットもあります。

ポイント1 スキマ時間を侮らない

通勤通学の電車・バスの中、昼休み、待ち合わせの10分など、一見短い時間でも積極的に勉強に使いましょう。

例えば電車で座れなくてもスマホがあれば過去問アプリで1問解くことができます。

私も通勤電車で毎日3問ずつ過去問を解き、解説まで読んでいました。1日3問でも平日5日で15問、4週間で60問、チリも積もればです。

また、ランチ後の休憩に覚えたい用語を3つ確認する、自宅でテレビを見ながらでもCM中に単語カードを見る、といった細切れ勉強も意外と効きます。

とにかく「ながら勉強」で構わないので毎日問題に触れる」ことを心がけました。

ポイント2 勉強を習慣に溶け込ませる

歯磨きや入浴のように、「勉強しないと落ち着かない」くらい生活の一部にしてしまう作戦です。そのためにはトリガーを決めると良いです。

例えば「朝起きたら布団の中でスマホ問題集を1問解く」「夜寝る前にその日学んだことを手帳に一行メモする」といったルーティンを作ります。

私の場合、毎晩寝る前に翌日の予定を確認しつつIT用語を一つノートに書いてから寝る、という習慣を付けました。最初は意識してやっていましたが、途中から無意識でもノートを開くようになり、ゲーム感覚で習慣化できました。

習慣化のコツはハードルを下げることです。

「1時間勉強する」は続かなくても「1問解く」なら続けやすいですよね。その1問がきっかけで3問解いたら儲けものくらいの気持ちで、習慣トリガーを設定しましょう。

ポイント3 環境と工夫で効率UP

スキマ時間学習を最大限活かすために、勉強しやすい環境づくりも大切です。

例えば、私はスマホに過去問アプリとデジタル用語集を入れてホーム画面の目立つ場所に置いていました。SNSのアイコンをフォルダにしまい、代わりに勉強アプリをすぐ開けるようにして誘惑を断つ工夫です。また参考書は持ち歩けるよう軽量化しました。

先輩合格者の中には「重い参考書を思い切って章ごとに切り離して持ち歩いた」という人もいます。実は私の知人も、400ページの参考書をバラバラに裁断して、今日は第3章だけ持って会社に行く…なんて大胆なことをしていました。

そこまでしなくても、最近は電子書籍版のITパスポート教材もあるのでスマホやタブレットで読めますし、コピーやスキャンしてPDFにする手もあります。いつでもどこでも勉強できる状態にしておくことで、「せっかくの空き時間に本がない…」といったロスを防げます。

ポイント4 時間捻出の工夫

スキマ時間以外にも、日々のスケジュールを見直して新たに勉強時間を捻出できないか考えてみましょう。

例えば夜型の人でも試験期間中だけは朝型に変えてみるとか。私も普段は朝に弱いのですが、勉強中は毎朝30分早起きするようにしました。朝の静かな時間帯は頭が冴えていて短時間でも効率が良かったです。

また通勤方法を変えるのも一案です。

車通勤をしている人は、試験までの間だけ電車通勤に切り替えて車中の時間を勉強に充てたという話も聞きました(交通費との兼ね合いもありますが…)。

他にも、テレビやスマホの娯楽時間を削るのは定番ですが効果があります。1日1時間Netflixを見るのを我慢すれば、その1時間が勉強に回せます。何かを合格まで封印する覚悟も時には必要ですね。

ポイント5 デジタルツールの活用

現代ならではですが、デジタルツールやAIを賢く使うのも見逃せません。

私は理解が曖昧な箇所を補うのに、思い切ってChatGPTなどのAIに質問してみることもありました。例えば「OSI参照モデルがうまく覚えられない…」となったときに、ChatGPTに「初心者向けにOSI参照モデルをわかりやすく例えて説明して」と聞くと、ユニークなたとえ話で説明してくれたりします。

もちろんAIの内容を鵜呑みにせず参考程度ですが、自分専用の先生のように活用できて便利でした。また、スマホのリマインダーに毎日一問クイズを表示させる仕掛けをしてみたり、ポモドーロ・タイマーのアプリで25分勉強→5分休憩のサイクル管理をしたりと、テクノロジーを味方につけると効率と集中力が上がります。

本当に時間がなくて…平日は通勤で疲れて勉強時間ゼロの日もあります。それでも受かるでしょうか?

大丈夫、工夫次第で時間は作れますよ!

私も残業でヘトヘトの日は机に向かわず寝てしまったこともあります。

でもそういう日は通勤や休憩の細切れ時間に5分でも勉強しておけばゼロではなくなります。例えば通勤電車で今日は問題2問だけ、と決めて解くだけでも何もしないよりずっと良いです。

また、土日に多少まとめて勉強できれば平日の不足を補えます。

私の友人は平日ほぼ勉強できなかったので、毎週日曜にカフェにこもって5時間一気にやる方式で合格していました。

平日0でも週末5時間×2ヶ月で40〜50時間にはなりますから、それで合格ラインは届きますよ。要は自分のスタイルで総勉強時間を確保すればOKです。

働きながら合格している人はみんな時間のやりくりに苦労していますが、スキマ時間+週末集中で乗り切っています。一緒に頑張りましょう!

スマホでの勉強って効果ありますか?10分とかだと中途半端な気がして…

10分でも積み重ねれば大きいですよ!

私も最初は『たった5分や10分で何ができるんだ』と思っていたんですが、やってみると意外といろいろできます。

例えば私は通勤中の各駅停車で2駅ぶん、約7〜8分かけて過去問1問の解説まで読む、というのをやっていました。1問解くだけでも「あ、ここ忘れてたな」と気づけるし、解説を読むことで知識が定着します。

スキマで勉強した内容って短時間な分集中するので頭にも残りやすいんですよ。それに、人間の脳は繰り返し触れた情報を重要だと判断するので、毎日10分でも触れていると記憶の定着率が上がるんです。

ですから、『通勤で2問、昼休みに用語3つ、寝る前に1問』なんて積み重ねだけで1日5問分くらいになりますし、それが習慣化すれば1ヶ月で150問です。150問解けば相当力つきますよね。

スキマ学習は侮れないんです!

スキマ時間活用の例を表にまとめてみます。

| スキマ時間の例 | 活用法と勉強内容 |

|---|---|

| 通勤電車(片道30分) | スマホの過去問アプリで3問解いて解説を読む。 立っているときは用語カードを見直す。 |

| 昼休み後の休憩(15分) | 午前中に読んだ参考書内容をノートに要約してみる。 理解が怪しい箇所はマーカーで印。 |

| 就寝前のひととき(10分) | 覚えたい重要用語を3つだけ暗記チャレンジ。 翌朝、昨夜覚えた用語を思い出せるか確認。 |

| 待ち時間・移動中(5〜10分) | YouTubeでITパスポート解説動画を1本視聴。 または音声学習(ポッドキャスト等)で耳から知識インプット。 |

| 家事の合間(ながら勉強) | 洗い物をしながら頭の中で昨日解いた問題を復習。 スマホの音読機能でテキストを読み上げてもらう。 |

このように日常のあらゆる隙間を埋めていけば、「今日は勉強できなかった」という日をゼロにすることも可能です。たとえ1日5分でも毎日勉強することが習慣化への近道です。

習慣になれば苦痛も減り、むしろ勉強しないと落ち着かないくらいになりますよ。

最後に付け加えると、体調管理も大事な戦略です。

どんなに時間を捻出しても、寝不足や疲労困憊では効率が落ちます

。私も一度、無理して夜更かし勉強を続けたら風邪をひいて数日間ロスした苦い経験があります…。それ以来、睡眠時間と休息も計画に組み込むようにしました。

短時間で集中するためにも、健康な心身を維持してくださいね。

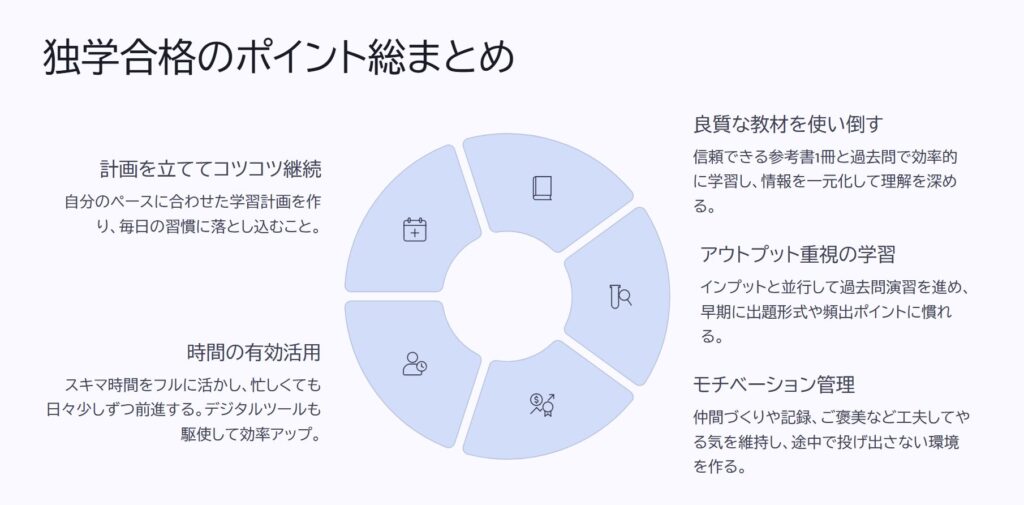

独学でも必ず合格できる!

ここまで、IT未経験者が独学でITパスポートに合格するための具体的な勉強方法を解説してきました。もう一度ポイントを振り返ってみましょう。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 計画を立ててコツコツ継続 | 自分のペースに合わせた学習計画を作り、毎日の習慣に落とし込むこと。 |

| 良質な教材を使い倒す | 信頼できる参考書1冊と過去問で効率的に学習し、情報を一元化して理解を深める。 |

| アウトプット重視の学習 | インプットと並行して過去問演習を進め、早期に出題形式や頻出ポイントに慣れる。 |

| モチベーション管理 | 仲間づくりや記録、ご褒美など工夫してやる気を維持し、途中で投げ出さない環境を作る。 |

| 時間の有効活用 | スキマ時間をフルに活かし、忙しくても日々少しずつ前進する。デジタルツールも駆使して効率アップ。 |

私自身、この方法で独学合格を勝ち取りましたし、周囲の合格者たちも似た工夫を凝らしていました。独学ならではの大変さもありますが、その分合格したときの喜びと自信はひとしおです。

「自分で計画してやり遂げた!」という経験は、今後のキャリアにおいても大きな財産になります。

どうか不安に思わず、「自分にもできる」と信じてチャレンジしてみてください。

ITパスポートは決して超難関試験ではありません。適切な努力を積み重ねれば、IT未経験のあなたでも必ず合格できます。独学での合格を目指す皆さんの健闘を祈っています。一緒に頑張りましょう!