最終更新日 2025年9月8日

LPIC Level 2は、Linux技術者認定試験の中級レベルにあたる資格です。

既にLPICレベル1を保有しているものの実務経験が浅いエンジニアが、独学でELPICレベル2に合格するための効果的な勉強方法を解説します。

この記事では、試験の概要や出題範囲から、独学学習のステップ、おすすめの参考書・教材、試験対策のコツ、合格者の体験談、そして取得後のキャリアへの影響まで網羅的に紹介します。

「LPIC レベル2 勉強法」「LPIC2 独学」「Linux エンジニア 資格」「LPIC2 対策本 おすすめ」といったキーワードに関心がある方はぜひ参考にしてください。

LPICレベル2とは何か(概要と出題範囲)

本セクションでは以下の内容について解説します。

LPICレベル2の概要

LPICレベル2は、NPO法人Linux技術者認定機関LPI(本部カナダ)が実施するLinuxエンジニア向け認定試験LPICの2番目のレベルです。レベル1よりも幅広く深い知識が問われ、中小規模の混在ネットワークを管理できるスキルを持つ即戦力エンジニアであることを証明します。

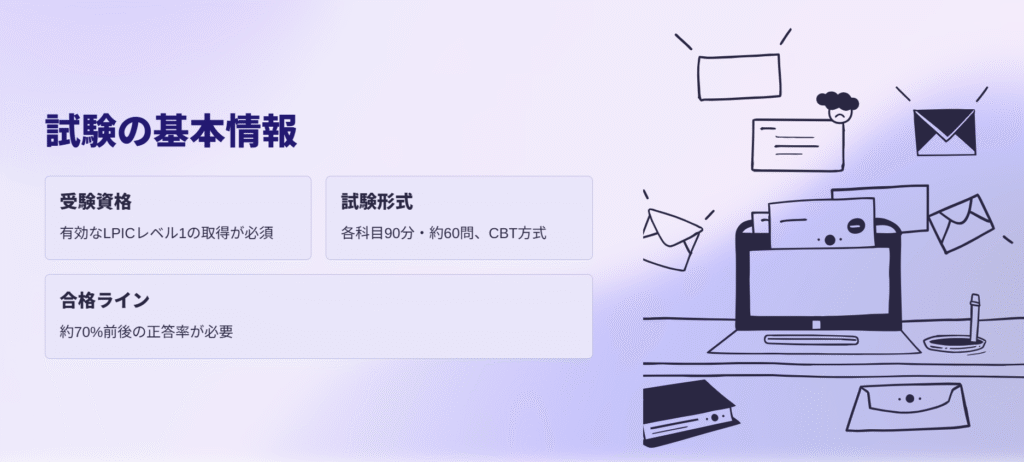

受験資格として有効なLPICレベル1の取得が必須であり、LPIC-2認定を得るには201試験と202試験の2科目に合格する必要があります。

試験はコンピュータベーステスト(CBT)で実施され、各科目とも試験時間90分・出題数約60問です。問題形式は選択問題と穴埋め問題で構成され、合格ラインは約70%前後とされています。

出題言語は日本語または英語から選択可能です。

LPICレベル2の詳細は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

ELPICレベル2の出題範囲

ELPICレベル2(Version 4.5)の試験範囲は、Linuxシステムの高度な管理からネットワークサービスの構築・運用まで多岐にわたります。201試験と202試験でカバーする主なドメインは以下の通りです。

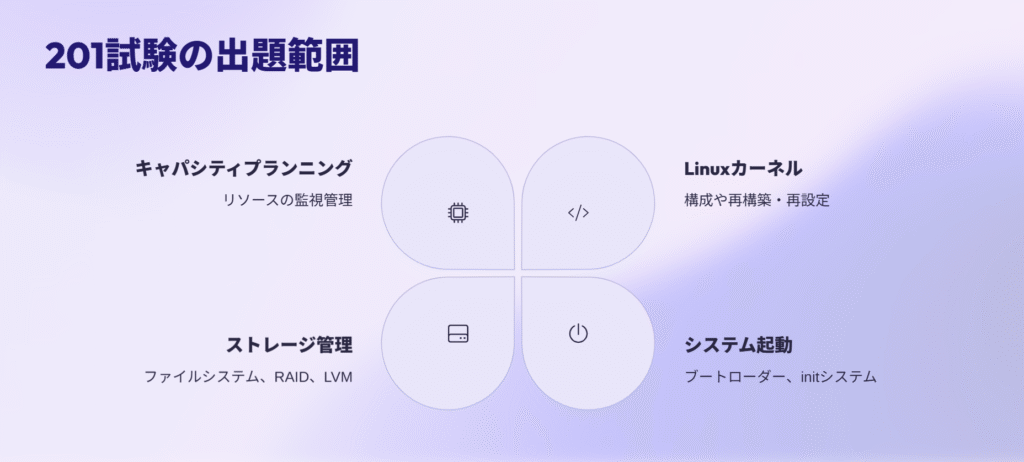

■ 201試験の主な範囲

| 番号 | 分野 |

|---|---|

| 1 | キャパシティプランニング(CPU・メモリ・ディスクなどリソースの監視管理) |

| 2 | Linuxカーネル(カーネルの構成や再構築・再設定) |

| 3 | システムの起動(ブートローダー、initシステム、起動プロセスの理解) |

| 4 | デバイスとファイルシステム(各種ファイルシステムの特徴、作成と管理) |

| 5 | 高度なストレージ管理(RAID構成やLVMの設定・管理) |

| 6 | ネットワーク構成(ネットワークインターフェース設定、ルーティングの基礎) |

| 7 | システムメンテナンス(ソフトウェアのコンパイルとインストール、バックアップ運用) |

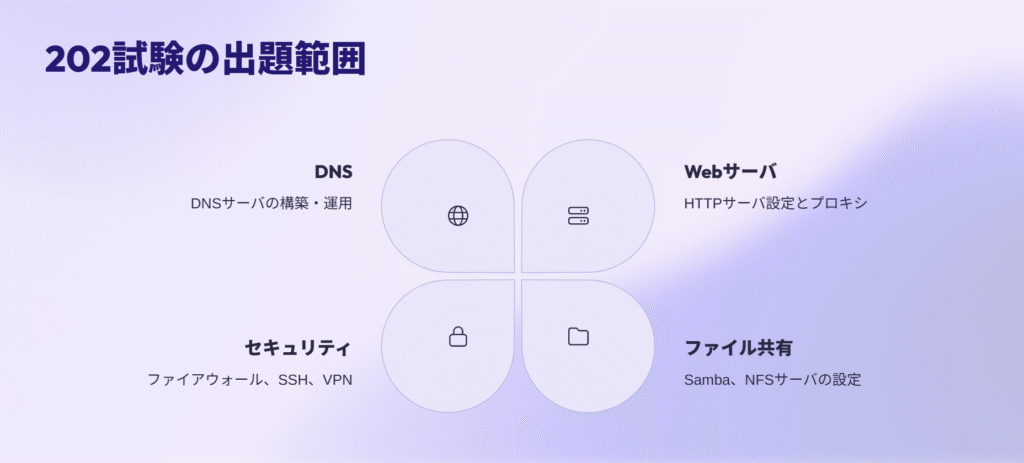

■ 202試験の主な範囲

| 番号 | 分野 |

|---|---|

| 1 | DNS(DNSの基本原理とDNSサーバの構築・運用) |

| 2 | Webサーバとプロキシ(Webサーバー(HTTPサーバ)の設定とプロキシの仕組み) |

| 3 | ファイル共有(Sambaによるファイルサーバ、NFSサーバの設定) |

| 4 | ネットワーククライアント管理(DHCPサーバの設定、PAMやLDAPによる認証管理) |

| 5 | メールサービス(MTA/MDA/MUAの設定とメール配送の仕組み) |

| 6 | システムセキュリティ(ファイアウォールの設定、VPNの基礎、SSH・FTPのセキュリティ設定、TCP Wrappersの利用) |

以上が大まかな範囲ですが、実際の試験ではレベル1では扱わなかった詳細な設定や高度な内容まで含まれるため注意が必要です。

例えば、カーネルの再構築手順や各種サーバサービスの設定ファイル項目など、実践的かつ細かな知識も問われます。レベル1で習得した基礎知識の応用に加え、新たに登場する技術要素(例:カーネル、Webサーバ設定、プログラムのコンパイル手順など)が加わり、より実務に近い内容になっています。

試験範囲の詳細は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

スポンサーリンクどんな人に向いている資格か

ELPICレベル2は、Linuxの実務スキルを本格的に高めたいエンジニアに向いた資格です。具体的には以下のような人におすすめできます。

一方で、Linuxの基本操作やコマンドにまだ不慣れな初心者の場合は、まずはLPICレベル1相当の知識習得を優先しましょう。

レベル2はレベル1の内容を前提としていますので、基礎が固まっていない状態で挑むと難易度が高く感じられます。また、資格取得そのものが目的ではなく日常業務でLinuxを使うスキル向上が第一目標であれば、実プロジェクトで経験を積むことと並行して学習すると効果的です。

独学での合格は可能か

結論から言えば、ELPICレベル2は独学でも十分合格可能です。ただし、実務での経験が浅い場合は、計画的な勉強と十分な演習が欠かせません。多くの合格者が市販の教材やオンライン問題集を活用して独学で合格を勝ち取っています。

独学で合格するポイントは、「試験範囲を正しく理解し、適切な教材で効率よく学習すること」です。公式の出題範囲は公開されていますので、まずはどんな知識が求められるか全体像を把握しましょう。また、独学の場合、自分のペースで学習できますがその反面で自己管理が重要になります。スケジュールを立てて学習時間を確保し、モチベーションを維持する工夫が必要です。

実務未経験者でも、仮想環境や演習問題を駆使して知識を実践に結びつけることで、現場経験の不足を補えます。「Linux環境で実際に手を動かす学習」「模擬問題を繰り返し解く反復学習」などを組み合わせれば、独学でも十分に合格ラインに達することができます。

もちろん、独学が不安な場合は有料の講座や研修を利用する選択肢もあります。しかしLPICは教材が充実しており情報も豊富なため、自ら情報収集しながら学べる人であれば独学で問題ありません。後述するおすすめ教材や勉強法を参考に、ぜひチャレンジしてみてください。

独学での効果的な勉強法(ステップごとの学習計画例)

ここでは、独学でLPICレベル2合格を目指すための効果的な勉強法をステップごとに示します。

実務経験が浅い方でも無理なく進められるよう、基礎固めから問題演習まで段階的に計画してみましょう。

ステップ1:試験情報の収集と学習計画の策定

最初に、試験の全体像を把握し学習計画を立てることから始めます。

公式サイトや信頼できる情報源でLPIC2の出題範囲や試験要項を確認し、どの分野に力を入れるべきか検討しましょう。前述の通りLPIC2は201と202の2試験に分かれており、それぞれ内容が異なります。分野ごとの得意・不得意を自己分析し、学習の優先順位を決めます。

例えば「サーバ構築は未経験なので202試験のWeb・メール分野を重点的に」など、自分なりの重点項目を洗い出します。

学習計画を立てる際は、試験日から逆算してスケジュールを作成しましょう。

いつまでに教材を一通り終えるか、いつ問題集に取り組むか、模擬試験はいつ実施するか、といったマイルストーンを決めます。独学ではペース配分が難しいため、カレンダーに週ごとの目標を書くなどして自己管理すると効果的です。

ポイント

計画には余裕を持たせ、途中で復習や調整ができる時間も組み込んでください。特に202試験範囲の学習には思った以上に時間がかかる場合があります(後述の合格者体験談でも「覚える量が多くモチベーション維持が大変だった」との声があります)。無理のない計画で継続学習できるようにしましょう。

ステップ2:公式教材・教科書での基礎固め

学習計画に沿って、まずは信頼できる教科書や公式教材で基礎知識を固めます。LPICレベル2対応の参考書(後述)を1冊用意し、最初から最後まで通読しましょう。独学ではこのインプット作業が土台になります。

教科書を読む際のコツは、細部にこだわりすぎず全体を俯瞰することです。一読目は理解が曖昧な部分があっても構いません。Linux教科書など体系的にまとめられた本で概要を掴み、出題範囲のキーワードやコマンドに目を慣らします。例えば、「Linuxカーネルの再構築手順はざっとこんな流れ」「メールサーバーにはPostfixやDovecotが関係する」といった具合に、大枠を把握しましょう。

一通り読んだら、章末問題や簡単な練習問題があれば挑戦してみます。間違えた箇所や理解が不十分な箇所には印を付け、あとで重点的に復習できるようにしておきます。また、可能であれば手元にLinux環境を用意して実践してみると理解度が上がります。例えば、VirtualBoxやDocker上にUbuntu等をインストールし、本に出てきたコマンドを実際に入力してみる、設定ファイル(例:/etc/fstabや/etc/httpd/配下のファイル)を覗いてみる、といった作業です。実機検証は知識を経験に変える大切なプロセスなので、実務経験がなくても積極的にトライしてみましょう。

ステップ3:問題集とオンライン演習で反復学習

基礎固めの次は、問題演習によるアウトプット学習に移ります。LPIC2対応の問題集やオンライン問題サイトを活用し、実際の試験形式の問題に慣れていきます。

おすすめは市販の問題集(例えば「スピードマスター問題集」や「徹底攻略問題集」)を1冊仕上げることと、オンラインの問題演習サービス(後述のPing-tや学易など)を併用することです。問題を解く中で間違えた箇所や知識が曖昧な箇所が浮き彫りになるので、解説を読んで理解しノートにまとめると定着しやすくなります。分野ごとに問題演習→復習ノート整理を繰り返し、知識の穴を潰していきましょう。

反復学習が重要なのは、多くの受験者が指摘しています。「1回解いただけで終わりにせず、全問題を何周も繰り返す」のが合格の鍵という意見もあります。間違えた問題はできるようになるまで繰り返し、解くたびに解説や関連項目を確認して知識を深めます。徐々に正解率が上がり、自信がついてくるはずです。

また、コマンドのオプションや設定ファイルの内容など暗記要素の強い部分は、自作の覚え書きや単語カードを作るのも有効です。移動時間やすき間時間に見返せるようにしておくと、効率的に記憶を定着できます。特に202試験では設定ファイルのパラメータなど細かな暗記が問われるため、「ここは覚えるしかない」という項目は割り切って暗記しましょう。

ステップ4:模擬試験と弱点補強、試験直前対策

最後の仕上げとして、模擬試験形式の問題演習を行いましょう。市販問題集の巻末模擬試験や、オンライン問題サービスの模試モードを活用して、本番さながらの形式で解いてみます。時間配分にも気を配りつつ解答し、合格ラインの70%を安定して超えられるか確認します。

模擬試験の結果から弱点分野を洗い出し、試験直前に重点復習します。例えば模試でDNS関連の正答率が低ければDNSサーバ構築手順を再確認する、メールサービス分野が弱ければPostfixやDovecotの設定項目を見直す、といった具合です。「苦手分野をそのままにせず直前まで粘り強く対策する」ことが重要です。

合格者の中には「Ping-tの模擬試験で85%正答できるようになってから本番に臨んだ」という声もあります。最終的な目安として、模試で8割程度取れる状態なら合格は射程圏内でしょう。

試験直前は新しいことに手を広げすぎず、これまで学習してきた内容の総復習に時間を割きます。自分がまとめたノートや覚えにくかったポイントリストを見直し、不安を残さないようにします。必要なら公式のObjectives(出題範囲一覧)をチェックし、見落としがないか最終確認すると安心です。

試験当日のテクニックとしては、時間内に一通り解答することを心がけ、難問は後回しにするなどの基本があります。詳しくは後述の「試験対策のテクニックと注意点」で触れますが、独学で積んだ実力を十分発揮できるよう、本番では落ち着いて取り組みましょう。

おすすめの参考書・教材(紙書籍・Web教材・無料リソース)

独学合格のためには、質の高い教材選びが重要です。ここでは「LPIC2対策本 おすすめ」として市販の参考書・問題集およびオンライン教材・無料リソースを紹介します。

おすすめ書籍(対策本・問題集)

- Linux教科書 LPICレベル2 Version4.5対応(翔泳社)

- Linux教科書 LPICレベル2 スピードマスター問題集 Version4.5対応(翔泳社)

- 徹底攻略 LPIC Level2 問題集[Version 4.5対応](インプレス)

- LPICレベル2 合格テキスト&問題集(※その他市販本)

Linux教科書 LPICレベル2 Version4.5対応(翔泳社)

LPI公式の出題範囲を網羅した定番テキストです。通称「小豆本」とも呼ばれる赤茶色の表紙で、レベル2に対応する市販教科書としては現状ほぼ一択です。基礎から体系的に解説されており、この1冊で理解を深めることができます。内容がやや難しく感じる箇所もありますが、技術的な概要を掴む辞書代わりに繰り返し活用すると良いでしょう。

Linux教科書 LPICレベル2 スピードマスター問題集 Version4.5対応(翔泳社)

通称「スピマス」または白本。LPIC定番の問題集シリーズで、厳選された良問と解説が収録されています。各章末や巻末に模擬試験も付いており、演習用教材として最適です。実際の試験でもスピマスに似た問題が複数出題されたとの報告もあり、繰り返し解いておくことで本番への対応力が付きます。

徹底攻略 LPIC Level2 問題集[Version 4.5対応](インプレス)

過去の「徹底攻略」シリーズを最新版の出題範囲差分に対応させた問題集です。スピマスと並んで人気の高い問題集で、解説が詳しく初学者にも分かりやすいと評判です。スピマスと問題傾向が異なるため、余裕があれば2冊目の問題集として活用すると知識の漏れを減らせるでしょう。

LPICレベル2 合格テキスト&問題集(※その他市販本)

上記以外にも技術評論社や秀和システムなどからLPIC2向けの教材が出版されています。最新版であること(Ver4.5対応)を確認した上で、自分に読みやすい説明のものを選ぶと良いでしょう。いずれにせよメインの教科書1冊+問題集1~2冊あれば独学には十分です。

スポンサーリンクWeb教材・オンライン学習リソース

Ping-t

IT資格受験者におなじみのオンライン問題集サイトです。LPICレベル2対応の豊富な問題が用意されており、分野別演習や模擬試験モードで実力を測れます。問題内容・形式が実試験と概ね一致しているとの声も多く、高い的中率を誇ります。月額課金制ですが一部無料問題もあり、スマホでも手軽に学習できるためスキマ時間の活用にも便利です。

学易(がくやす)

インフラ系資格の問題を無料公開している有志サイトです。LPICレベル2に関しても約50問程度の良問が掲載されており、本番で問われやすい内容を効率よくチェックできます。会員登録が必要ですが無料で利用可能です。Ping-tを使わない場合の代替や、Ping-t利用者の腕試しとしてもおすすめです。

touch-q

こちらもインフラ試験向けの問題集サイトで、無料でLPIC関連の問題練習ができます。学易とあわせて活用すると、異なる視点の問題に触れられるため知識の定着に役立ちます。

Linux標準教科書(LPI-Japan提供)

LPI日本支部が公開しているLinux学習教材(PDF)です。こちらは主に基本レベル向けですが、ネットワークやシェル操作などの基礎復習に使えます。LPICレベル1相当の内容を網羅しているため、レベル2学習の土台固めや用語確認に有用です。

Linux標準教科書|無償でダウンロードできる初学者向けLinux学習教材 | Linux技術者認定試験 リナック | LPI-Japan

LPI公式ラーニング(learning.lpi.org)

LPIが提供する無料オンライン教材集です。英語が主ですが、Linux EssentialsやLPIC-1向けのコンテンツが充実しています。LPIC-2に直接対応した教材は多くありませんが、関連トピックの補強や演習問題を追加で解きたい場合に参考になります。

Linux Professional Institute – ラーニング

YouTubeセミナー・解説動画

LPI-Japanや有志のエンジニアが公開しているLPIC対策動画も多数あります。例えば「LPIC対策のプロから学ぶLPIC-2学習ポイント」など、試験範囲の要点を短時間で解説してくれるコンテンツは独学者の強い味方です。動画で視覚的に理解を深めたり、モチベーションアップに活用すると良いでしょう。

以上の教材を組み合わせ、自分に合った学習環境を整えてください。公式サイトの情報や最新の教材を使うことが正確な知識を得る上で大切です。古いバージョンの本や過去問だけに頼ると出題範囲の変更に対応できない恐れがありますので、必ずVer4.5対応の教材を選びましょう。

スポンサーリンク試験対策のテクニックと注意点

独学でLPICレベル2試験に臨む際、知識の習得以外にも試験対策上のテクニックや注意すべきポイントがあります。以下に主なものを挙げます。

- 出題範囲を漏れなくカバーする

- 「この範囲は出ないだろう」と自己判断で捨て分野を作らないようにしましょう。LPIC2では試験範囲の隅々から問題が出題される傾向があり、油断すると不意の問題に戸惑う可能性があります。特にメールサーバ(例:Dovecot連携)など軽視しがちなトピックからも問われたとの報告があります。苦手分野も基本だけは押さえておくことが重要です。

- 実機での検証と理解

- 暗記に頼りすぎるより、可能な限りLinux環境でコマンド実行や設定を試して理解するようにしましょう。例えば、「

iptablesコマンドで実際に簡単なフィルタを設定してみる」「BINDをインストールしてローカルDNSを構築してみる」などです。自分で手を動かした経験は本番でも思い出しやすく、応用力にもつながります。限られた時間でも少しでも試行錯誤すると効果大とのアドバイスもあります。

- 暗記に頼りすぎるより、可能な限りLinux環境でコマンド実行や設定を試して理解するようにしましょう。例えば、「

- 最新バージョンへの対応

- 試験範囲はバージョンアップで内容が変わることがあります。LPIC2現行のVersion4.5では、新たな技術要素(例:Dockerやsystemd関連など)が追加されています。古い情報で勉強しているとギャップが生じる可能性があるため、公式の変更点アナウンスや最新版教材でキャッチアップしておきましょう。

- 時間配分と問題スキップ

- 本番では90分で約60問を解く必要があります。1問あたり1分半程度ですが、難問に時間を取られすぎないことが大切です。分からない問題は一旦フラグを立てて飛ばし、まず解ける問題から着実に点数を稼ぎましょう。最後に余った時間で飛ばした問題を再考する形が安全です。またケアレスミスを防ぐため問題文をよく読むことも鉄則です。

- 穴埋め問題への備え

- 選択式だけでなくキーワードを入力させる穴埋め問題も出題されます。スペルミスやコマンド名の綴り違いが致命的になるので、重要なコマンドやファイル名は正確に書けるよう暗記しましょう。特に設定ファイル名(例:

/etc/named.conf、/etc/postfix/main.cfなど)や重要なオプション名(inet_interfacesなど)は書けるようにしておくと安心です。

- 選択式だけでなくキーワードを入力させる穴埋め問題も出題されます。スペルミスやコマンド名の綴り違いが致命的になるので、重要なコマンドやファイル名は正確に書けるよう暗記しましょう。特に設定ファイル名(例:

- 試験直前の過ごし方

- 試験前日は新しい勉強を詰め込まず、軽い復習と十分な休養に努めましょう。脳をリフレッシュさせ、当日は余裕を持って会場に向かうことが大切です。試験当日は写真付き身分証や受験票の準備も忘れずに。開始直前に難しいノートを見るより、深呼吸して平常心で臨む方が実力を発揮できます。

- 再受験ポリシーも頭に入れておく

- 万一本番で不合格になってしまっても、LPICには再受験に関するルールがあります。2回目は1週間後から、3回目以降は一定期間あけて受験可能です。落ち着いて対策し直せば再チャレンジのチャンスがあるので、必要以上に緊張しすぎないようにしましょう。

以上のポイントを意識すれば、独学の学習効果を最大限に発揮してLPICレベル2試験に臨めるはずです。特に「範囲の漏れなくカバー」「理解重視の学習」「時間配分の戦略」は多くの合格者が口を揃えて強調する部分です。自分なりの対策も交えつつ、万全の準備で試験当日を迎えてください。

合格者の体験談や成功事例

独学でLPICレベル2に合格した方々の体験談からは、貴重なアドバイスや勉強法のヒントが得られます。ここでは公開されている合格者の声をいくつか紹介します。

これら体験談から分かる通り、合格者それぞれ勉強法や苦労した点は異なりますが、共通しているのは「継続的な努力」と「適切な教材・方法の活用」です。自分の状況に近い成功事例を参考にしつつも、最終的には自分に合ったやり方を見つけることが大事です。先人の声を励みに、独学合格への道を進みましょう。

スポンサーリンクよくある失敗とその回避法

独学でLPICレベル2に挑戦する中で、陥りがちな失敗パターンとその対策を整理します。以下のポイントに注意し、事前に回避策を講じておきましょう。

こうした失敗例を他山の石として、自分の学習計画に活かしてください。独学ではつい自分に甘くなったり、不安で極端な勉強法に走ったりしがちですが、冷静に対策すれば防げるミスばかりです。計画性と自己管理、そして柔軟な軌道修正が独学合格の秘訣と言えるでしょう。

ELPICレベル2を取得した後のキャリアアップや転職への影響

LPICレベル2資格を取得すると、エンジニアとしてのキャリアにどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは資格取得後のキャリアアップや転職への影響について解説します。

- 客観的なスキル証明になる

- LPICは世界的に認知されたLinux資格であり、レベル2取得者は「中規模のLinuxネットワークを管理できる即戦力」とみなされます。そのため、履歴書や職務経歴書に記載すれば客観的なスキル証明として企業側にアピールできます。実務経験が浅くても、資格があることで知識レベルを示せるため、書類選考や面接でも有利に働くでしょう。

- 転職市場で高く評価される

- 「LPICレベル2を持っていれば技術ややる気を評価されやすいので転職に非常に役立つ」との指摘があります。特に日本企業の約7割が業務にLinuxを導入している現状では、Linuxスキルを持つ人材の需要は高いです。LPIC2取得者は転職時に選択肢が広がり、自分に合ったLinux環境の職場を見つけやすくなるでしょう。

- 昇進・昇給や社内評価に寄与

- 現職の企業によっては資格手当の支給対象になったり、昇進要件で有利になったりする場合があります。LPICはベンダーニュートラルな資格で、Linux全般の知識がある証明です。社内でサーバ管理やインフラプロジェクトを任されるチャンスが増え、それが評価や昇給に繋がる可能性もあります。実際、ある調査では「直近で価値が高まった資格」にLPIC-2やLPIC-3が挙げられており、スキル市場での評価向上が示唆されています。

- さらなる専門資格への足がかり

- LPICレベル2取得後は、さらに上位のLPICレベル3(分野別高度資格)に挑戦する道が開けます。LPIC-3はミックス環境、セキュリティ、仮想化/コンテナ、ハイアベイラビリティなど複数の専門分野に分かれており、レベル2合格がその前提となります。将来的にアーキテクトやセキュリティエンジニアを目指すならLPIC-3取得も視野に入れると良いでしょう。また、Linux系の他資格としてRed Hat認定エンジニア(RHCE)や、クラウド時代に合わせてAWS認定(AWS SAやSysOps)などにもチャレンジしやすくなります。LPIC2で培った知識はこれらの資格勉強にも基礎として活きてくるはずです。

- 自信と市場価値の向上

- 資格取得は自身のスキルに対する自信にもつながります。「LPIC2合格で幾分か自信がついた」という声もあるように、難関を突破した経験は今後の成長の糧となります。その自信を持って業務に取り組めば新しい技術習得にも前向きになれ、結果的に市場価値の高いエンジニアへと成長できるでしょう。

まとめると、LPICレベル2取得はキャリアアップや転職においてプラスに働く要素が多いと言えます。特にインフラエンジニア不足が叫ばれる中、Linuxの実力を証明するこの資格は貴重です。もちろん資格だけですべてが保証されるわけではありませんが、「スキル+資格」の両輪があることで強力なアピール材料になることは間違いありません。資格取得後も学んだ知識を実務で活かし、さらなる成長につなげていきましょう。

まとめと次のステップ

実務経験が浅いエンジニアでも、適切な計画と努力があればELPICレベル2(LPIC2)に独学で合格することは十分可能です。この記事では試験の概要・範囲から始まり、独学勉強法のステップ、おすすめ教材、試験対策テクニック、合格者の声、そして資格取得後のキャリアへの影響まで包括的に解説しました。

重要なポイントを振り返ると

次のステップとして、まずは具体的な行動に移りましょう。もしまだ学習を始めていないなら、今日から一冊教材を手に取ってみてください。すでに勉強中の方は、模擬試験にチャレンジして実力を測ってみるのも良いでしょう。計画がずれてしまっているなら、仕切り直して無理のないスケジュールを引き直すことも検討してください。

最後に、独学で勉強を進める中では不安や焦りも出てくるかもしれません。しかし、LPICレベル2に挑戦しているのはあなただけではありません。同じ目標を持つ仲間の体験談やコミュニティ(SNSや勉強会)を活用して情報交換したり刺激を受けたりするのも励みになります。学んだ知識は必ず今後のエンジニア人生の武器になりますので、資格取得を通じて自信を深め、さらなる成長につなげてください。

あなたのELPICレベル2合格と、その先の活躍を応援しています。さっそく一歩を踏み出し、合格に向けて頑張りましょう!