最終更新日 2025年9月8日

LPIC202とは?試験の概要を理解しよう

LPIC202は、Linuxのネットワークとセキュリティに特化した応用力を問う認定試験です。LPICレベル2の片方(もう一方はLPIC201)として位置づけられ、より実務的なサーバー運用やネットワーク構築、セキュリティ設定などが問われます。

LPIC2の試験概要については以下の記事で詳しく紹介しているのでよかったら見てみてください!

LPICレベル2の位置づけと認定要件

LPIC202は、LPICレベル2認定の「後半」に位置する試験です。

LPICレベル2認定を得るには、LPIC201とLPIC202の両方に合格する必要があります。試験の対象者は、Linux環境である程度の運用経験がある中堅エンジニアです。

LPIC201試験の試験範囲は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

先輩、LPIC2ってLPIC1を飛ばして受けてもいいんですか?

受験自体は可能だよ。ただし認定を受けるにはLPIC1の有効な認定が必要なんだ。順番を守って認定を受けようね。

【体験談】

私自身もLPIC201に合格した後、すぐにLPIC202の受験に進みました。201でLinuxサーバーの基本をしっかり学んだおかげで、202のネットワーク・セキュリティ分野にもスムーズに取り組めました。特にDNSやメールサーバーの構成は、実務でも役立つ知識ばかりでした。

LPIC202の試験形式・合格基準

LPIC202は、60分間の選択式試験で、60%前後の正答率が合格基準とされています。出題数は約60問前後で、英語または日本語で受験できます。

試験はピアソンVUEの会場で実施され、問題文は実務を想定した具体的な構成になっています。単純な用語暗記ではなく、「この設定ファイルでは何を変更すればいいか」といった実践的な知識の応用力が求められます。

LPIC202試験の合格体験記は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

日本語で受けても英文が出るって本当ですか?

基本的には日本語だよ。ただ、変な日本語訳になっていることがあるよ。でも問題を解く上で支障はない程度だからあんまり気にしなくていいよ

【体験談】

試験中、いくつか英文のままの設問に戸惑いました。ただ、設定ファイルの場所やパラメータ名がわかっていれば、言語よりも内容の理解が重要です。焦らず落ち着いて対応することがポイントです。

まとめると

次のセクションでは、2025年版の出題範囲を詳しく解説していきます。

LPIC202の試験範囲【2025年版】

LPIC202の出題範囲は、ネットワークサービスの構築・運用スキルを実践的に問う内容で構成されています。2025年版では大きな変更はないものの、設定ファイルや挙動の深い理解が求められるトピックが増えています。

各トピックでは、単なる設定手順の暗記ではなく、「なぜその設定をするのか?」という根本的な理解と実務への応用力が問われます。

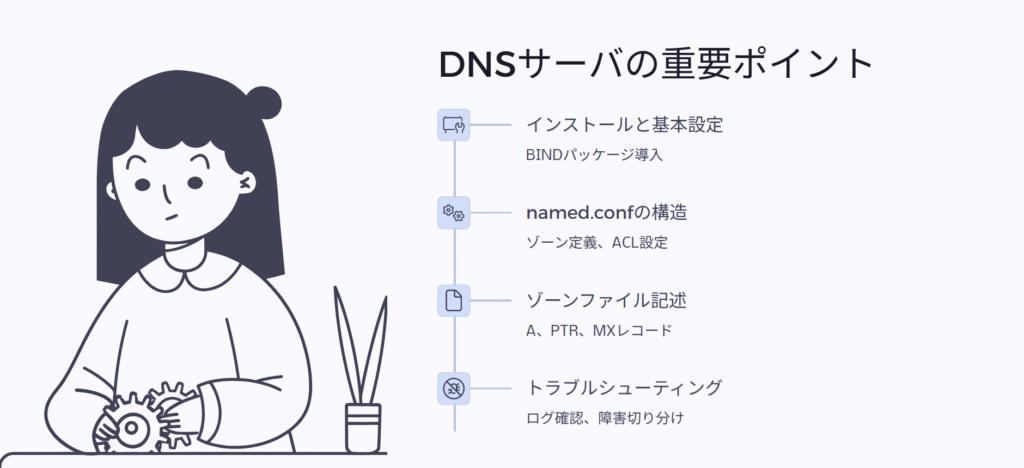

- Topic 210:DNSサーバ

- Topic 211:Webサービスの構成

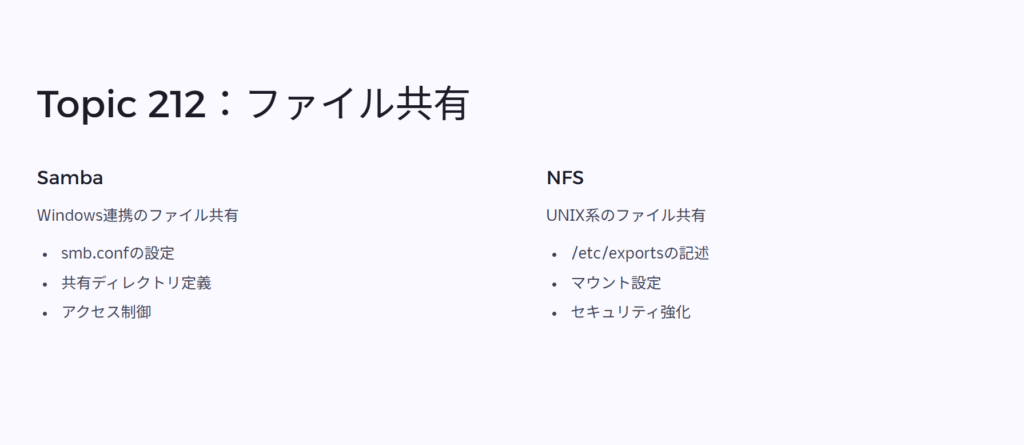

- Topic 212:ファイル共有(Samba/NFS)

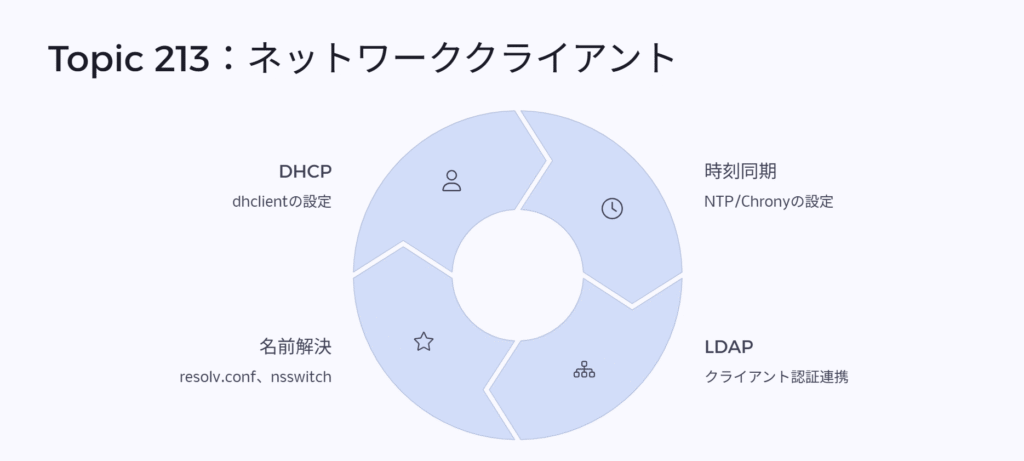

- Topic 213:ネットワーククライアントの管理

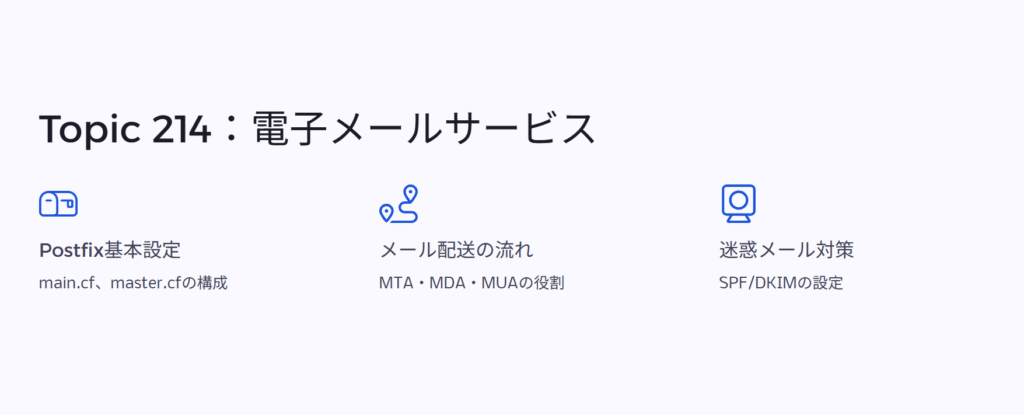

- Topic 214:電子メールサービス

- Topic 215:セキュリティの基礎

- 総まとめ

Topic 210:DNSサーバ

DNSの基本設定から、ゾーンファイルの記述、キャッシュDNSや転送の設定まで広範囲に出題されます。主にBIND(named)を使った構成が中心で、正引き・逆引きの設定、ACLの使い方などが頻出ポイントです。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| BINDのインストールと設定 | BINDパッケージのインストール方法や主要設定ファイルの場所 | ★★★★☆ |

| named.confの構造とディレクティブ | ゾーン定義やACL設定などを含むnamed.confの構成理解 | ★★★★★ |

| 正引き/逆引きゾーンファイルの記述 | ゾーンファイルにおけるレコード形式(A, PTR, MX等)の記述方法 | ★★★★★ |

| キャッシュDNSサーバの構成 | キャッシュ専用DNSとして動作させるための設定と確認 | ★★★☆☆ |

| アクセス制御(ACL)の設定 | アクセスを制限するためのACLやviewの活用方法 | ★★★★★ |

| DNS転送設定(フォワーダ) | 外部DNSへのフォワーディング設定と動作の流れ | ★★★☆☆ |

| DNSクライアントの設定 | 名前解決のためのresolv.conf設定、nsswitch.confとの連携 | ★★★☆☆ |

| DNSユーティリティの利用 | コマンドラインでの名前解決テストとその読み取り方(dig、host、nslookupなど) | ★★★★★ |

| トラブルシューティングとログ解析 | namedのログ確認、journalctlやsystemctlを使った障害切り分け | ★★★★★ |

| セキュリティ設定(chroot、bindユーザー) | BINDのセキュリティ強化、chroot環境や実行ユーザー制限 | ★★★☆☆ |

DNSって普段あまり触らないんですが、どの辺を重点的に覚えるべきですか?

ゾーンファイルの書き方、named.confの設定方法、キャッシュDNSの動き方は押さえておこう。BINDのログも確認する問題が出るよ。

【体験談】

私はDNSを実務であまり触れていなかったので不安でしたが、named.confの構造をきちんと理解し、実機で再起動やトラブル対応を練習したことが効果的でした。

Topic 211:Webサービスの構成

Apache HTTP ServerやNginxなどのWebサーバ構築・運用が出題対象です。バーチャルホスト、ポート変更、ログ設定、HTTPS対応など、セキュリティと運用面の知識が特に重視されます。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| Apacheのインストールと基本設定 | パッケージの導入、httpd.confの構成、起動とサービス管理 | ★★★★☆ |

| VirtualHostの構成 | 名前ベースとIPベースのバーチャルホスト、ポートごとの切り分け | ★★★★★ |

| ドキュメントルートとアクセス制御設定 | DocumentRoot設定、Directoryディレクティブ、Allow/Denyの使用 | ★★★★☆ |

| ポート番号とバインドの設定 | Listenディレクティブや特定インターフェースへのバインド | ★★★☆☆ |

| ログの管理とカスタマイズ | ErrorLog、CustomLog、ログフォーマットのカスタマイズ | ★★★★☆ |

| HTTPS/SSL設定 | SSLEngine on、証明書ファイルの指定、mod_sslの活用 | ★★★★★ |

| Nginxの基本構成 | nginx.confの構造、locationディレクティブの使い方 | ★★★☆☆ |

| リバースプロキシの構築 | ApacheまたはNginxによるリバースプロキシ設定、バックエンドとの連携 | ★★★☆☆ |

| Webサービスのトラブルシューティング | サービスの状態確認、ログ解析、構文エラー検出と修正 | ★★★★★ |

| モジュールの有効化と無効化 | a2enmodやLoadModuleの使用、不要なモジュールの管理 | ★★★☆☆ |

ApacheだけじゃなくてNginxも覚える必要ありますか?

中心はApacheだけど、Nginxの基本的な設定ファイルの構文や、違いを理解しておくと安心だよ。出る可能性はゼロじゃないから。

【体験談】

SSL証明書の設定や、バーチャルホストの書き方など、実務を意識した出題が多かった印象です。設定ファイルを読み解けるスキルが問われました。

Topic 212:ファイル共有(Samba/NFS)

LinuxとWindows間のファイル共有を扱うSamba、UNIX系で使われるNFSの設定が出題されます。共有ディレクトリの定義、アクセス制御、マウントの設定といった運用知識が中心です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| Sambaのインストールと基本設定 | smb.confの構成、サービスの起動、firewalldとの連携 | ★★★★☆ |

| 共有ディレクトリの定義とアクセス制御 | [share]セクションの作成、valid usersやread onlyの設定 | ★★★★★ |

| ユーザー管理と認証方式 | Samba専用ユーザーの作成、smbpasswd、UNIX認証との連携 | ★★★★☆ |

| クライアントからの接続確認方法 | smbclientコマンド、Windowsからの接続、アクセス検証 | ★★★★☆ |

| Sambaのログとトラブルシューティング | ログファイルの確認、接続エラーの対処法 | ★★★★☆ |

| NFSのインストールと基本設定 | nfs-utilsの導入、/etc/exportsの記述、サービス起動 | ★★★★☆ |

| NFSバージョンごとの違いと対応 | NFSv3とNFSv4の違い、マウント方式と設定ファイルの差異 | ★★★☆☆ |

| クライアントからのマウントとオプション設定 | mountコマンド、/etc/fstab設定、マウントオプションの意味 | ★★★★★ |

| アクセス制御とセキュリティ強化 | no_root_squashのリスク、ホスト制限、firewallのポート管理 | ★★★★☆ |

| NFS/Sambaの比較と用途別の選定 | どちらをどの場面で選ぶか、速度・管理性・互換性の観点からの比較 | ★★★☆☆ |

SambaとNFS、両方やらないとダメですか?

どちらも出るよ。特にSambaはWindowsとの連携だから、設定ファイルの内容とログインの仕組みをしっかり理解して。

【体験談】

Sambaのセクションで、ユーザー権限設定のトラブル対応に関する問題が出て戸惑いました。設定を手で書いて練習しておくと良いです。

Topic 213:ネットワーククライアントの管理

DHCP、NTP、OpenLDAPクライアント設定など、ネットワーク環境下でのクライアント構成がテーマです。リゾルバ設定や時刻同期の仕組みなど、基礎を正確に理解しているかが問われます。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| DHCPクライアントの設定と確認 | dhclientの使い方、/etc/sysconfig/network-scripts/の設定確認など | ★★★★☆ |

| NTPによる時刻同期の設定 | ntpdの設定と起動、ntp.confファイルの記述内容 | ★★★★☆ |

| Chronyによる時刻同期の設定 | chronydの基本操作、chrony.confの主要パラメータ | ★★★☆☆ |

| ネームサービスの構成 | /etc/resolv.confの設定、nsswitch.confとの連携、名前解決の優先順 | ★★★★★ |

| ローカルホスト名の解決と設定 | /etc/hostsファイルの役割、ホスト名の変更コマンド | ★★★☆☆ |

| OpenLDAPクライアントの構成 | nslcdやsssdを用いたLDAP連携、/etc/nslcd.confなどの設定項目 | ★★★★☆ |

| PAMとnsswitchの連携 | 認証とユーザー情報取得のフロー、設定例と動作確認 | ★★★★★ |

| ネットワーク設定コマンドの活用 | hostnamectl、nmcli、ipコマンドによるネットワーク制御 | ★★★☆☆ |

| ホスト解決のトラブルシューティング | 名前解決ができない場合の確認手順、digやpingによる確認 | ★★★★★ |

| 認証連携とセキュリティ対策 | LDAP連携時の認証管理、SSL設定やバインドDNの扱い | ★★★★☆ |

LDAPって正直触ったことないんですけど、大丈夫ですか…?

最低限、クライアント側の設定と認証連携の流れは覚えておこう。意外と出るから油断しないように。

【体験談】

OpenLDAPはノーマークでしたが、nsswitch.confやpamの設定問題が出て焦りました。LDAPクライアントとしての視点で対策しておくべきでした。

Topic 214:電子メールサービス

Postfixを中心としたMTAの構成、送受信の流れ、迷惑メール対策(SPF・DKIM)などが出題されます。メール配送のトラブル対応やログ解析問題も頻出です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| Postfixのインストールと基本設定 | main.cfとmaster.cfの構成、デフォルト設定の理解 | ★★★★☆ |

| メール配送の流れ(MTA・MDA・MUA) | メールの受信・配送・閲覧までの流れ、役割ごとのプロセス | ★★★★★ |

| Postfixの各種パラメータ設定 | myhostname、mydestination、relayhost、認証関連パラメータの設定 | ★★★★★ |

| ローカル配送とエイリアス設定 | /etc/aliasesの利用、newaliasesの役割 | ★★★★☆ |

| メールログの解析 | /var/log/maillogの内容とトラブルシューティング | ★★★★★ |

| SMTP認証と暗号化の構成 | SASL認証の設定方法、STARTTLSによる通信の暗号化 | ★★★★☆ |

| 迷惑メール対策(SPF/DKIM) | SPFレコードの意味と設定、DKIM署名の仕組みと導入手順 | ★★★☆☆ |

| メールキューの管理 | mailq、postqueue、postsuperコマンドによるキュー操作 | ★★★★☆ |

| クライアントとの接続方式(IMAP/POP) | MUA側からの接続プロトコルの違い、ポート番号とセキュリティ設定 | ★★★☆☆ |

| 外部メールサーバとの中継・リレー設定 | relay_domainsとtransport設定、リレー制限と認証 | ★★★★☆ |

メールの仕組みって複雑そう…どこまで理解しておけばいいですか?

メールの流れ(MTA→MDA→MUA)と、Postfixの設定ファイルの基本項目は必須だね。あと、ログ読解もできるようにしておこう。

【体験談】

メールはブラックボックス気味でしたが、Postfixの基本設定と、エラーメッセージの意味を押さえるだけで大きく得点源になりました。

Topic 215:セキュリティの基礎

SSH、iptables、fail2ban、sudoなどの基本的なセキュリティ対策を中心に出題されます。アクセス制御、ログ監視、脆弱性への対応方針など、実務寄りの内容が特徴です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| SSHの設定と公開鍵認証の構成 | sshd_configの主要オプション、鍵生成と配置、rootログイン制限 | ★★★★★ |

| sudoによる権限委譲 | /etc/sudoersの記述、visudoの使用、安全なアクセス制御 | ★★★★☆ |

| ファイアウォール(iptables)の基本操作 | チェインとポリシー、INPUT/OUTPUT/FORWARDの制御ルール | ★★★★☆ |

| fail2banによる不正アクセス対策 | ログ監視の仕組み、jail.confの設定、ban条件とアクション | ★★★★☆ |

| ポートスキャンとログ監視 | nmapによるスキャン検出、ログファイルのモニタリング | ★★★☆☆ |

| ユーザーとグループのセキュリティ管理 | 不要ユーザーの削除、ホームディレクトリの権限設定 | ★★★☆☆ |

| アカウントロックとパスワード制御 | faillogやpasswdコマンドによる制限、パスワードポリシーの設定 | ★★★★☆ |

| システムログの保護とrsyslogの設定 | rsyslog.confでのログレベル指定、ログ転送の設定 | ★★★☆☆ |

| セキュリティアップデートの管理 | yum-cronやdnf-automaticによる自動更新 | ★★★☆☆ |

| 基本的なセキュリティ概念(最小権限など) | Linuxにおける最小権限の考え方、不要なサービスの無効化 | ★★★★☆ |

iptablesってもう古くないですか?nftablesじゃなくていいんですか?

2025年現在もiptablesは出る。nftablesの話も出るかもしれないけど、出題範囲はiptablesが中心だから安心して学習していいよ。

【体験談】

fail2banとsudoの設定が問われたのは予想外でした。実際のサーバーで設定ファイルを操作しながら学ぶと身につきやすいです。

総まとめ

出題傾向と学習のポイント

LPIC202では、全トピックからまんべんなく出題されますが、特に頻出テーマや実務に直結する分野は重点的に学習する必要があります。過去問分析と受験者の体験を踏まえて、効率よく対策することが合格の近道です。

過去問から見る頻出テーマ

過去の出題傾向から特に頻出しているのは、DNS(Topic 210)、電子メール(Topic 214)、ファイル共有(Topic 212)です。設定ファイルの構文理解とログ読解を求める問題が多く、トラブル対応のような実務的な視点が強調されています。

| ランキング | 頻出テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|---|

| 1位 | BINDのゾーンファイル設定 | Aレコード・PTRレコードの記述、SOAやNSの意味と記述位置 | ★★★★★ |

| 2位 | Postfixのmain.cf設定 | myhostname、relayhost、inet_interfacesなどの設定 | ★★★★★ |

| 3位 | Samba共有のアクセス制御 | valid users、browseable、read onlyの違いと挙動 | ★★★★★ |

| 4位 | VirtualHostの構成 | Apacheでのポート別・名前ベースバーチャルホスト設定、DocumentRoot切替 | ★★★★★ |

| 5位 | ACL(named.confのview構成) | ACLを使ったゾーン制御、内部/外部ビュー切り分けの設定 | ★★★★☆ |

| 6位 | fail2banの設定とログ監視 | /etc/fail2ban/jail.confの設定、Ban条件とログによる検出 | ★★★★☆ |

| 7位 | PAMとnsswitchの連携 | LDAP認証の流れと設定箇所、nsswitch.confとpam設定ファイルの関係性 | ★★★★☆ |

| 8位 | DNSユーティリティの活用 | dig、host、nslookupの出力結果の読み取りと正誤判断 | ★★★★☆ |

| 9位 | sudoersの構成とエラー対策 | sudo suや特定コマンドの制限、構文ミスによる動作不良の識別 | ★★★★☆ |

| 10位 | ChronyとNTPの比較 | 各ツールの使い方の違い、設定ファイルの主なパラメータ | ★★★☆☆ |

出題範囲が広くて全部やるのが大変そうです…。どこを優先すべきですか?

頻出テーマのDNS・メール・Sambaは絶対押さえよう。そこを落とすと合格は難しいよ。Webサービスとセキュリティは後回しでも対応できる。

【体験談】

PostfixとBINDの問題はほぼ毎回出る印象でした。サービスの起動・ログ確認・基本的な設定ミスの見つけ方は、実機で経験しておくと強いです。

各トピックの重点学習項目

トピックごとの重要ポイントは以下の通りです。深く掘りすぎず、試験に出やすい設定やコマンドに集中しましょう。

- Topic 210(DNS)

named.confのACL設定、ゾーンファイル、digやhostの使い方

- Topic 211(Web)

- Apacheの

VirtualHost、ポート変更、SSL設定

- Apacheの

- Topic 212(ファイル共有)

smb.confと共有設定、NFSの/etc/exports設定

- Topic 213(ネットワーククライアント)

ntp.conf、chrony、LDAPクライアント設定

- Topic 214(メール)

- Postfixの

main.cf、メールの流れ、ログからの原因特定

- Postfixの

- Topic 215(セキュリティ)

iptablesのルール記述、fail2banの挙動、sudoersの制御

設定ファイルってどのくらい細かく覚えればいいんですか?

パラメータ名をすべて暗記する必要はないけど、よく出る設定項目(例えばrelayhostやallow-queryなど)は書けるようにしておくといい。

【体験談】

特にSambaでは、共有のパス指定とアクセス制限に関する設定ミスの指摘問題が出ました。設定ファイルを丸暗記するよりも、実際に構築してエラーを体感することが理解の近道だと感じました。

2025年版の変更点と対策

2025年版の大きな変更点はありませんが、出題傾向として「より実務的」「ログやエラー読解重視」が強まっています。例えばjournalctlやsystemctl statusの内容を読み取る問題が増加しています。

2025年に入ってから問題が難しくなったって聞いたんですけど…

内容が難しくなったというより、より実務寄りになったって感じかな。ログから問題の原因を推定するような問いが増えてるよ。

【体験談】

2025年版では、systemd周りのステータス確認やログ読み取りの比重が明らかに高まっていると感じました。単なるサービス起動じゃなく、失敗の原因をログから突き止める力が必要です。

ゴリタン

インフラエンジニアとして、ネットワークとサーバーの運用・保守・構築・設計に幅広く携わり、

現在は大規模政府公共データの移行プロジェクトを担当。

CCNPやLPICレベル3、AWSセキュリティスペシャリストなどの資格を保有しています。