最終更新日 2025年9月10日

LPIC201とは?試験の概要を理解しよう

LPIC201は、Linux技術者として一歩進んだスキルが求められる「LPICレベル2」認定の一部であり、サーバ管理の基礎から応用まで幅広く問われる試験です。

この試験では、システム管理やストレージ管理、カーネル設定、起動プロセスなど、より実践的な内容が出題されます。LPICレベル1では足りなかった「実運用」の観点を問われるため、単なる知識だけでなく実践経験が重要です。

LPIC2の試験概要については以下の記事で詳しく紹介しているのでよかったら見てみてください!

LPIC201ってLPIC102の続きですか?内容はかなり難しいんですか?

そうだね。201はより実務寄りで、たとえばsystemdの挙動や、RAIDやLVMの構成なんかも深く聞かれるよ。覚えるだけじゃなくて、なぜその設定が必要か理解しておくことが大事だね。

体験談

実際にLPIC201を受験して感じたのは、問題文の日本語訳がややこしく、落とし穴が多い点です。模試では正解できた問題も、本番では読解力と選択肢の見極めが問われるため、公式教材だけでなく、実際のLinux環境で操作を繰り返しておくことが合格のカギになります。

LPICレベル2の位置づけと認定要件

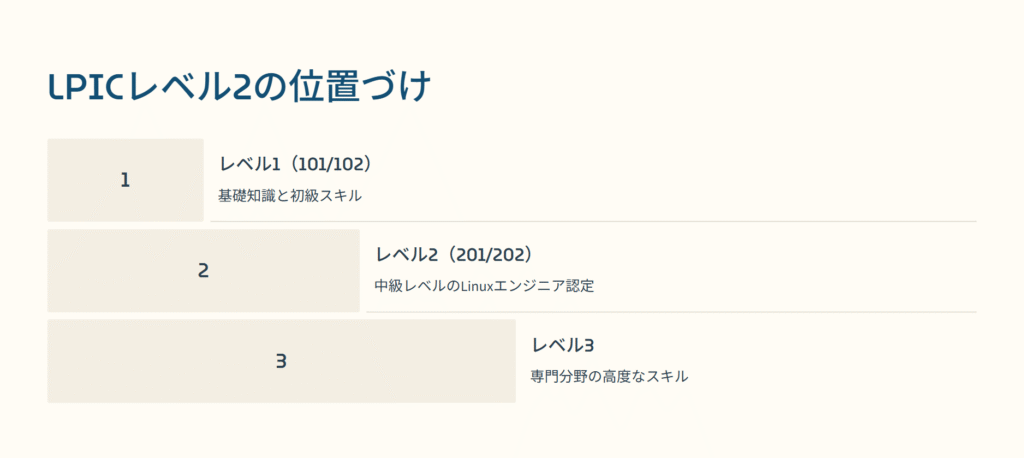

LPICレベル2は、「中級レベルのLinuxエンジニア」としての認定であり、201と202の両方に合格することで認定されます。

LPICの認定は有効期限が5年間であり、再認定のためには同レベルの再受験または上位資格の取得が必要です。なお、LPICレベル1の有効な認定があることが受験条件ですので、未取得の場合はまず101・102に合格しておく必要があります。

LPIC202試験の試験範囲については以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

LPIC202だけ受けても認定されますか?

いや、201と202の両方に合格して初めて『LPICレベル2』として認定されるから、どちらかだけでは意味ないよ。

体験談

認定までの道のりは長く感じますが、逆に実務でのスキル証明には非常に有利です。特に転職市場では、レベル2を持っていると「中規模以上のシステム運用経験者」とみなされることが多く、年収アップにも繋がりやすい印象がありました。

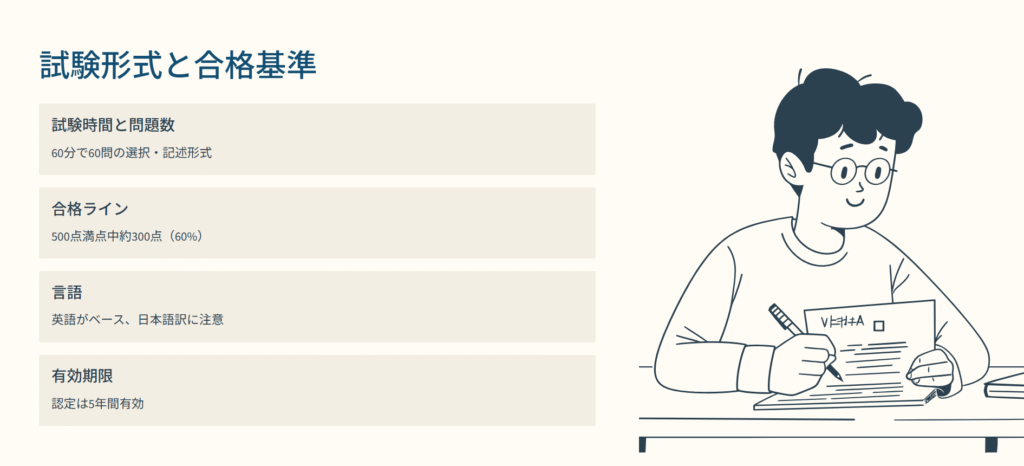

LPIC201の試験形式・合格基準

LPIC201は、60分で60問の選択・記述形式で構成されており、約500点満点中、合格ラインは500点中500点ではなく、通常は60%~65%程度(300点前後)です。

問題は英語がベースで、日本語訳に違和感があることもあり、文脈から意味を読み解くスキルも必要です。また、コマンドの記述問題では正確な構文の記憶が求められるため、タイピング練習も意外と効果的です。

LPIC201の合格体験記は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

試験中って戻って見直しできますか?

うん、できるよ。でも時間がギリギリになることが多いから、最初から丁寧に解いたほうがいい。見直しは余裕があれば、って感じだね。

体験談

試験中は焦らず、記述形式の設問にどれだけ正確に答えられるかが鍵です。特に、systemdユニットファイルの構成や、GRUBの設定ファイルの記述内容などは、模試で出てきた内容がそのまま出題されたこともありました。しっかり過去問をやり込んでおくのがおすすめです。

LPIC201の試験範囲【2025年版】

LPIC201の試験範囲は、実務に直結するLinuxの中核技術を6つのトピックで体系的にカバーしています。

2025年版のLPIC201では、systemd・LVM・GRUB2・RAID構成・udev・ネットワークインターフェースの設定など、現場で使う技術が重点的に出題されます。範囲が広いため、トピックごとに重点を絞って対策することが合格のポイントです。

- Topic 200:Linux カーネル

- Topic 201:システム起動

- Topic 202:ファイルシステムとデバイス

- Topic 203:高度なストレージ管理

- Topic 204:ネットワーク構成

- Topic 205:システム保守

LPIC201の実際の合格体験記は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

スポンサーリンクTopic 200:Linux カーネル

このトピックでは、カーネルの構成、パラメータの設定、モジュールの管理など、Linuxの最下層に関する知識が問われます。

たとえば make menuconfig でのカーネル構成や、modprobe, lsmod, /proc/sys 以下の設定など、カーネルのカスタマイズとチューニングの基礎が出題されます。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| カーネルの構成とコンパイル | make menuconfigによる設定、カーネルの再構築手順、インストール方法の理解 | ★★★★★ |

| カーネルモジュールの管理 | modprobe, insmod, rmmod, lsmodなどの使用方法、依存関係の確認 | ★★★★★ |

| カーネルパラメータの設定 | /proc/sys以下でのパラメータ設定と永続化方法(/etc/sysctl.conf) | ★★★★☆ |

| 起動時のカーネルパラメータ設定(GRUB経由) | GRUBの設定ファイルでのカーネル起動パラメータ指定方法 | ★★★★☆ |

| procファイルシステムの利用 | /proc以下の動的情報の確認(CPU、メモリ、マウント情報など) | ★★★☆☆ |

| sysctlコマンドの使用 | システムパラメータの一時的・永続的設定、sysctl -pによる反映 | ★★★★☆ |

カーネルって触る機会少ないんですけど、どうやって勉強すればいいですか?

VMでカーネル再構築を試してみるのが一番早いね。modprobeやsysctlの使い方は絶対に覚えておいた方がいいよ。

体験談

実際に出た問題では、sysctl.confの書式や、modprobe.dでの設定ファイル内容を選ばせる問題がありました。暗記だけでなく、実際に試しておくと記憶に残りやすいです。

Topic 201:システム起動

このトピックでは、ブートローダ(GRUB2)、initプロセス、systemdユニット管理など、Linuxの起動プロセス全体が問われます。

systemdのユニットファイルの構造や、systemctlの各種操作、GRUB設定ファイルの編集方法などが頻出です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| systemdのユニットファイル管理 | systemctlの基本操作、enable, start, status, daemon-reexecなどの使い方 | ★★★★★ |

| ユニットファイルの構成と依存関係 | [Unit], [Service], [Install] セクションの役割と依存関係 (After=, Wants=など) | ★★★★★ |

| 起動ターゲットの管理 | default.target, rescue.target, multi-user.targetなどの種類と使い分け | ★★★★☆ |

| systemdのログとデバッグ | journalctlでのログ確認、ブート時エラーの調査、ログのフィルタリング方法 | ★★★★☆ |

| GRUB2の設定とトラブル対応 | grub.cfgの構造、カーネルパラメータの変更、grub-mkconfigやgrub-installの使い方 | ★★★★☆ |

| 古いinitシステムとの違い(補足的知識) | SysV initとの違い、互換スクリプトの配置場所(例:/etc/init.d/) | ★★☆☆☆ |

systemdのユニットファイルって全部覚える必要あります?

主要な項目だけで十分だよ。たとえば、[Service]のExecStartやRestartあたりは何度も見たね。

体験談

systemdとGRUBの連携に関する問題が出たとき、実際にgrub.cfgの変更を体験していたおかげで自信を持って解答できました。座学だけではミスしやすい部分です。

Topic 202:ファイルシステムとデバイス

ファイルシステムの作成、マウント、fstab設定、udevによるデバイス管理が中心です。

特に mkfs, mount, tune2fs, udevadm などのコマンドと設定ファイルの使い方が重要です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| ファイルシステムの作成と管理 | mkfs, tune2fs, e2label, dumpe2fsなどによるext系ファイルシステムの構築・管理 | ★★★★☆ |

ファイルシステムのマウントと/etc/fstabの設定 | UUIDやLABELによるマウント、mount, umount, /etc/fstabの正しい記述形式 | ★★★★★ |

| ファイルシステムのチェックと修復 | fsck, e2fsck, tune2fsによる自動チェックや修復の設定 | ★★★★☆ |

| スワップ領域の管理 | mkswap, swapon, swapoff、/etc/fstabによるスワップ領域の設定 | ★★★☆☆ |

| udevによるデバイス管理 | udevadm, /etc/udev/rules.d/でのデバイス命名ルール、属性・アクションに基づく設定 | ★★★★☆ |

デバイスファイルと/devディレクトリの構造 | 動的に生成されるデバイスファイルの仕組みと確認手法 (ls -l /dev/ など) | ★★★☆☆ |

udevってあんまり使ったことないんですけど、試験に出ますか?

出るよ。udevルールを使ってデバイス名を固定する問題が出たから、最低限の書き方は覚えておいた方がいい。

体験談fstabの設定でUUIDやLABELを使ったマウント方法を選ぶ問題が出たとき、設定ミスのある選択肢が混じっていて、よく読まないと間違えやすかったです。

Topic 203:高度なストレージ管理

このセクションは、LVM・RAID構成・ストレージ暗号化(LUKS)といった、信頼性と柔軟性を求められる環境の管理スキルが問われます。

pvcreate, vgcreate, lvcreate, mdadm, cryptsetup などのツール操作と構成ファイルの理解が必要です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| LVMの構築と管理 | pvcreate, vgcreate, lvcreateなどの基本操作、論理ボリュームの拡張・縮小・削除 | ★★★★★ |

| LVMのスナップショット | lvcreate -sによるスナップショット作成、運用の仕組みと用途、スナップショットの制限事項 | ★★★★☆ |

| RAIDの構成と管理(mdadm) | RAIDレベル(0, 1, 5, 10)の違いと用途、mdadmを使った構築・確認・再構成手順 | ★★★★★ |

| RAIDとLVMの組み合わせ | RAID上にLVMを構築するケースと逆の構成、それぞれのメリット・注意点 | ★★★★☆ |

| ストレージ暗号化(LUKS) | cryptsetup, crypttab, dm-cryptの基礎、パスフレーズとマッピングの流れ | ★★★☆☆ |

| ディスクとパーティションの操作 | fdisk, parted, lsblk, blkidなどによるディスクの初期化と確認手順 | ★★★★☆ |

RAIDのレベルってどれを重点的に覚えればいいですか?

RAID0, 1, 5は必須。RAID10もよく問われるから、冗長性と構成の特徴を表で整理するといいよ。

体験談

LVMのスナップショット関連の操作が出たとき、手順の順番を問う問題だったので、実際に練習していて助かりました。選択肢が紛らわしかったです。

Topic 204:ネットワーク構成

ここでは、IPアドレスの設定、ルーティング、ネットワークインターフェース管理、ホスト名解決の仕組みなどが出題されます。

特に ip, ifconfig, nmcli, /etc/hosts, /etc/resolv.conf の使い方とネットワークトラブルシューティングの知識が問われます。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| IPアドレスとインターフェースの設定 | ip addr, ip link, ifconfig, nmcliなどによるネットワーク設定 | ★★★★★ |

| ネットワークインターフェースの永続化 | /etc/network/interfaces, /etc/sysconfig/network-scripts/, NetworkManager設定の使い分け | ★★★★☆ |

| ルーティングの設定と確認 | ip route, route, ip ruleでのルーティングテーブルの操作 | ★★★★☆ |

| ネームサービスの設定 | /etc/hosts, /etc/resolv.conf, DNSクエリと名前解決の優先順位 | ★★★★☆ |

| ネットワークのトラブルシューティング | ping, traceroute, dig, host, netstat, ssなどの使い分けと障害切り分け | ★★★★★ |

| ネットワーク構成ファイルの確認と編集 | 接続の自動化や静的設定の管理(systemd-networkdやnmcliのprofile設定含む) | ★★★★☆ |

ipコマンドとifconfigってどっちが出やすいですか?

最近はipコマンド重視だね。ただし、ifconfigもまだ出るから両方押さえておくと安心。

体験談

ネットワーク設定の問題では、static IPを手動設定する手順や、DNS設定の場所を問う設問があり、nmcliに慣れておくと有利だと感じました。

Topic 205:システム保守

システムログ管理、プロセスの監視、パッケージ管理、バックアップなど、日常的な保守作業の知識が求められます。

journalctl, top, ps, kill, dpkg, rpm, rsync, tar など、実務で頻繁に使うコマンドが出題の中心です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| ログ管理(systemd-journald) | journalctlでのログ確認・フィルタリング、永続化設定、ログの保存場所 | ★★★★★ |

| ログ管理(rsyslog) | rsyslog.confの書式、ログファイルの指定、セキュリティとの関連性 | ★★★☆☆ |

| プロセスの監視と制御 | ps, top, kill, nice, renice, uptimeの使い方と状態確認 | ★★★★☆ |

| パッケージ管理(dpkg/rpm) | .deb, .rpm形式のパッケージ操作、依存関係確認、バージョン固定、リポジトリの確認 | ★★★★☆ |

| バックアップとアーカイブ | tar, rsync, cpio, ddなどを用いたバックアップ手法と復元の流れ | ★★★★☆ |

| クロンとタイマーの管理 | cron, at, systemd-timersの使い方、定期処理のスケジュール管理方法 | ★★★☆☆ |

ログってjournalctlとrsyslog、どっちが出ますか?

今はsystemd-journald関連が中心だね。ただ、rsyslogも出るから設定ファイルの記法くらいはチェックしておこう。

体験談journalctlのフィルタ機能や、ログの永続化設定など、普段から使っていないと難しい内容が出ました。過去問だけではカバーできない印象です。

出題傾向と学習のポイント

LPIC201はトピック全体をまんべんなく問いつつ、特定のテーマに出題が集中する傾向があります。

2025年版では、systemd、LVM、ネットワーク構成、system保守の分野が引き続き重要であり、単なる暗記ではなく、構成ファイルの構造や操作コマンドの流れを理解することが合格への鍵です。

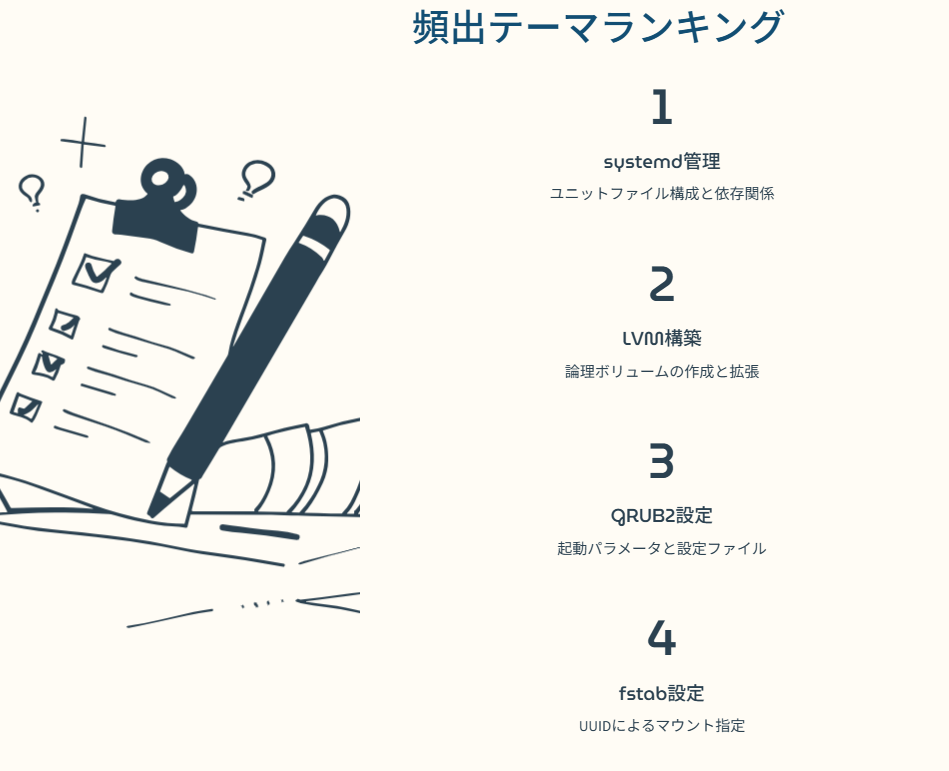

過去問から見る頻出テーマ

過去問を分析すると、「systemdのユニット管理」「GRUB2の設定」「LVMの構築手順」「journalctlの活用」などが頻出です。

特に、systemd関連は複数問連続で出題されることもあり、ユニットの依存関係やsystemctlの使い方を中心に対策する必要があります。

また、fstabの設定内容やRAID構成、udevルールの記述形式も頻繁に登場しています。

| ランキング | 頻出テーマ | 詳細内容 | 出題頻度(★5段階) | 出題元トピック |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | systemdのユニット管理 | systemctl, ユニットファイルの構成・依存関係 | ★★★★★ | Topic 201 |

| 2位 | LVMの構築と管理 | pvcreate, vgcreate, lvcreate, 拡張・縮小など | ★★★★★ | Topic 203 |

| 3位 | GRUB2の設定と起動パラメータ | grub.cfg, grub-mkconfig, 起動オプション変更 | ★★★★☆ | Topic 201 |

| 4位 | fstabとマウント設定 | UUID, LABEL指定、fstabの記法とエラー判別 | ★★★★☆ | Topic 202 |

| 5位 | journalctlによるログ確認 | journalctlのフィルター、ログ保存、起動ログの確認 | ★★★★☆ | Topic 205 |

| 6位 | ネットワーク設定(ip/nmcli) | ip addr, nmcli, /etc/hosts, /etc/resolv.conf | ★★★★☆ | Topic 204 |

| 7位 | RAID構成(mdadm) | RAIDレベルの選択とコマンド操作 | ★★★★☆ | Topic 203 |

| 8位 | udevルールによるデバイス管理 | 属性によるデバイス命名、ルールファイルの記述 | ★★★☆☆ | Topic 202 |

| 9位 | sysctlによるカーネルパラメータ設定 | 一時的・永続的設定、/etc/sysctl.confの編集 | ★★★☆☆ | Topic 200 |

| 10位 | プロセス管理(ps/top/kill) | 状態確認とプロセス制御、負荷の確認やトラブルシュート | ★★★☆☆ | Topic 205 |

過去問ってどこまで信用していいんですか?繰り返し出るものなんですか?

同じ問題は出なくても、パターンや切り口はかなり似てる。だから過去問の解説まで理解すると効果的だよ。

体験談

私が受けたときも、過去問で見た「systemdユニットの有効化に必要なコマンド」を問う設問が、形式を変えて出題されました。言い回しが違っても本質を理解していれば対応できます。

各トピックの重点学習項目

全トピックを通して「設定ファイルの正しい記法」と「コマンドの実行順序」を把握しておくことが最も重要です。

以下は、各トピックで特に頻度が高く、学習効果が高いポイントです。

優先順位つけて勉強したいんですが、どこから手をつけるのがいいですか?

まずはsystemdとLVMを最優先で学ぶべき。それが終わったら、GRUBやfstab、udevに進むと効率がいいよ。

体験談

範囲を全て暗記しようとすると時間が足りません。出題比率の高い部分を重点的に掘り下げる方が合格率は確実に上がります。とくにLVMは出題形式が多様なので、実機で操作するのがベストです。

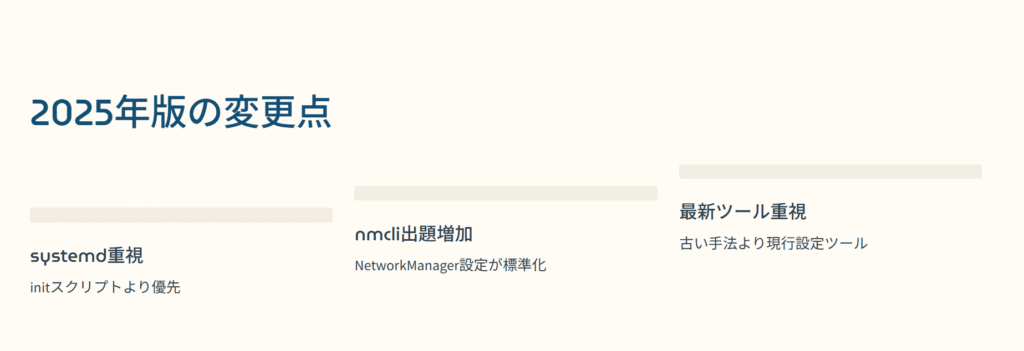

2025年版の変更点と対策

2025年版では、より「systemd寄り」に試験傾向が移行しており、initスクリプトよりもユニットファイルの記述や管理方法に重点があります。

また、nmcliの出題比率が高まり、NetworkManagerベースの設定が標準化されてきています。ifconfigや/etc/sysconfig/network-scripts/などの古い手法よりも、現行の設定ツールに慣れておくことが求められます。

バージョンによっては問題内容が変わるって本当ですか?

本当。LPICは年ごとに少しずつ中身が更新されるから、古い参考書だけじゃ足りないよ。公式のObjectivesを毎年確認しよう。

体験談

私が使った市販の教材が2023年版で、systemd関連の最新仕様に未対応だった部分がありました。最新のObjectiveと照らし合わせて補完したことで、正答できた問題も多かったです。

ゴリタン

インフラエンジニアとして、ネットワークとサーバーの運用・保守・構築・設計に幅広く携わり、

現在は大規模政府公共データの移行プロジェクトを担当。

CCNPやLPICレベル3、AWSセキュリティスペシャリストなどの資格を保有しています。