最終更新日 2025年9月8日

LPICレベル1とは?未経験者にメリットあるLinux資格

LPICレベル1(Linux Professional Institute Certification Level 1)とは、Linux技術者としての基本スキルを証明できる世界標準のIT資格です。Linuxの基本操作やシステム管理が一通りできることを認定する初級資格で、LPIC-1はLPIC認定試験(レベル1~3)の中で最も難易度が低く位置づけられています。未経験者にとってもチャレンジしやすい資格であり、実際に「業務でLinuxを触ったことがない私でも合格できた」という声もあります。

LPICを取得するメリットは大きいです。まず、資格勉強を通じてLinuxの知識が体系的に身につきます。習得したスキルはサーバー構築や運用、クラウドサービス(AWSなど)の利用など、ITインフラ分野で幅広く活かせます。加えて、客観的なスキル証明になるため、履歴書や職務経歴書に記載すれば就職・転職時の強みになります。特にIT未経験者や初心者にとっては、「Linuxの基礎知識を習得済みである」というアピール材料となり、インフラエンジニアへの入り口として有利に働くでしょう。また企業によっては資格手当の対象になることもあります。国際的に認知された資格なのでグローバルに通用する点も魅力です。

なお、日本国内にはLPICとほぼ同等の技術範囲を持つ資格として「LinuC(リナック)」があります。LinuCはLPI日本支部が提供する国内向け資格ですが、試験難易度や出題範囲に大きな違いはありません。長い歴史と国際標準資格としての信頼性という点でLPICに軍配が上がるとの意見もあり、将来的に海外案件に携わる可能性がある方や広く認知された資格が欲しい方にはLPICがおすすめです(※LinuCとの詳細な違いは後述のFAQにもまとめています)。

LPIC1試験概要の詳細は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てください!

LPICレベル1試験の概要と試験範囲(101試験・102試験)

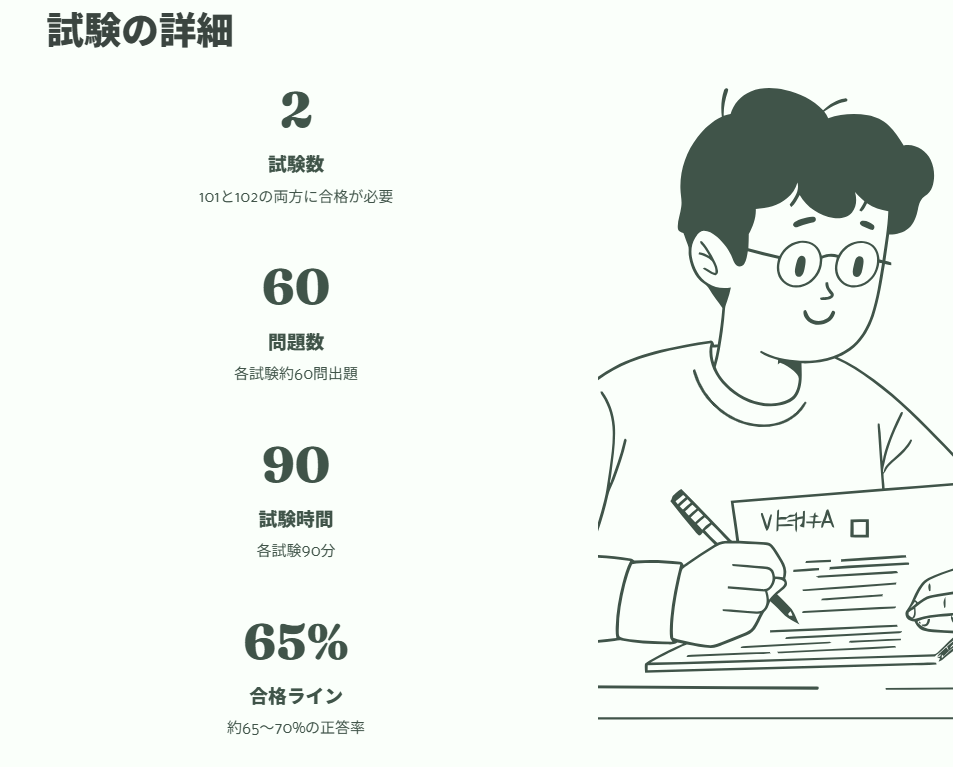

LPICレベル1を取得するには「101試験」と「102試験」の2つに合格する必要があります。2つの試験はどちらから受けても構いません。それぞれ試験時間は90分、出題数は約60問で、両方に合格すれば 晴れてLPIC-1認定取得となります。問題形式は基本的に選択問題(単一選択・複数選択)ですが、一部にコマンドや設定ファイル名を入力する記述式問題も含まれます(全体の約1〜2割程度)。合格ラインは概ね全問中65〜70%正答と言われており、問題数から考えると40問前後の正解で合格可能です。

試験の難易度ですが、LPIC-1は「Linux初心者向け」に位置づけられており、決して極端に難解な問題が出るわけではありません。合格率は公表されていませんが、一部推計では50〜60%程度とも言われています。しっかりと対策すれば未経験からでも十分に合格可能な試験と言えるでしょう。

LPIC-1 101試験範囲

| セクション | 主な内容 |

|---|---|

| システムアーキテクチャ | BIOS/UEFI、Linuxカーネル、ランレベル、起動シーケンス |

| インストールとパッケージ管理 | パーティション、ファイルシステム、GRUB、dpkg/apt/rpm/yum、仮想環境 |

| GNUとUnixコマンド | cp, mv, grep, sed, パイプ、リダイレクト、プロセス管理、正規表現、エディタ |

| デバイス・ファイル管理 | mkfs, fsck, mount, chmod, chown, リンク、FHS構造 |

LPIC101試験の試験範囲の詳細は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

LPIC-1 102試験範囲

| セクション | 主な内容 |

|---|---|

| シェルとスクリプト | bash環境変数、エイリアス、シェルスクリプト作成 |

| デスクトップ環境 | X11基礎、グラフィカルログイン、アクセシビリティ |

| 管理タスク | ユーザ管理、cron、ローカライゼーション |

| 必須システムサービス | NTP/chrony、rsyslog、MTA、印刷サービス |

| ネットワークの基礎 | TCP/IP、インターフェース、DNS、ping、netstat |

| セキュリティ | sudo、ファイアウォール、SSH、暗号化、安全な削除 |

LPIC102試験の試験範囲の詳細は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

初心者におすすめの参考書・学習教材

LPICレベル1の勉強には、定評のある参考書と問題集を使うのがおすすめです。また、Web上の無料問題集サイトや動画教材も併用すると効率的に学習できます。以下に初心者向けの主要な教材カテゴリと具体例を紹介します。

- Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応(通称「あずき本」)

- LPICレベル1 スピードマスター問題集 Version5.0対応

- 1週間でLPICの基礎が学べる本

- Ping-t(ピン・ティー)

- LPI公式サイト(Linux Professional Institute)

- Udemyなどのオンライン講座

- YouTube等の無料動画

- Linuxハンズオンラボ

- 模擬試験の活用

- 過去問について

- 直前期の問題演習

人気の参考書(書籍)

本セクションでは人気の参考書3選を紹介します。

Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応(通称「あずき本」)

LPIC受験者定番の一本で、LPI公式認定テキストでもあります。試験範囲をわかりやすく網羅しており、解説から練習問題、模擬試験まで付属したオールインワン教材です。これ1冊をしっかりやり込めば十分合格レベルに達すると評判で「この1冊で十分」との声も多いです。初学者にも平易な記述で取り組みやすく、まず手に取る参考書として最適です。

LPICレベル1 スピードマスター問題集 Version5.0対応

上記あずき本と同シリーズの問題集です。厳選された良問が多数収録されており、解説も詳しいため問題演習と解説読解を通じて理解を深めるのに役立ちます。101試験・102試験双方の範囲をカバーし、章末模擬試験も付いています。この1冊があれば十分対応できる問題集と言われており、試験直前の仕上げに特におすすめです。

1週間でLPICの基礎が学べる本

Linux超初心者向けの入門書です。LPICの範囲に特化した内容ではありませんが、Linuxとは何かから始まり基本コマンドや操作を短期間(1週間程度)で学べるよう構成されています。IT未経験で「そもそもLinux自体が初めて」という方は、この本で土台を作ってから本格的なLPIC対策に入ると理解がスムーズになります。余裕があればLPIC勉強の前座として検討してみてください。

その他の参考書

上記以外にも「徹底攻略LPIC Level1」「Linux標準教科書LPIC対応版」「Exam Press LPIC1教科書」など様々な書籍があります。基本的にはどれか1冊を繰り返しやることで十分合格レベルに達するので、自分に読みやすい本を選ぶと良いでしょう(複数併用すると時間がかかるため、まずは1冊を完遂するのがポイントです)。

スポンサーリンク無料で使える学習サイト・問題集

本セクションでは無料で使える学習サイト・問題集2選を紹介します。

Ping-t(ピン・ティー)

IT資格対策で超有名なWeb問題集サイトです。会員登録すればPCやスマホでいつでも問題演習ができます。LPICレベル1向けには101試験分だけで700問以上もの豊富な問題が用意されており、しかも101試験分は完全無料で利用可能です(102試験分は有料会員限定ですが、それでもコストは比較的安価です)。各問題に詳細な解説が付いているため、問題演習しながら知識を補強できます。Ping-tは出題範囲を効率よく網羅できるので、演習教材として非常に優秀です。スキマ時間の学習にも役立つので積極的に活用しましょう。

LPI公式サイト(Linux Professional Institute)

LPIの公式ページでは、試験ごとの出題範囲(Exam Objectives)が公開されています。内容は英語ですが、日本語訳もLPI-Japanサイトなどで確認可能です。試験前には公式の出題範囲リストをチェックして「学習漏れがないか」を確認すると安心です。また、公式にはサンプル問題や学習リソースへのリンクもあるので参考になります。

Linux Professional Institute – Learning

その他Webリソース

無料で学べるサイトとしては、有志による解説記事やQAサイトも活用できます。例えばQiitaやブログ記事で「LPIC 合格体験記」「難易度・勉強法まとめ」などが多数公開されています。先人の経験談は学習法のヒントになるでしょう。またLinuxマニュアル(manページ)やUbuntu公式ドキュメントなども調べ物の際に有用です。疑問点はStack OverflowやteratailといったQ&Aサイトで検索すると解決策が見つかることもあります。

動画講座・オンライン学習ツール

本セクションでは、動画講座・オンライン学習ツールについて3つほど紹介します。

Udemyなどのオンライン講座

動画で学びたい人にはUdemyのLPIC/LinuC対策講座がおすすめです。プロの講師がカリキュラムに沿って解説してくれるため、書籍では理解しづらい部分も視覚的に学べます。有料ではありますがセール時に購入すれば安価で手に入ります。実際に未経験からLPIC-1合格した方の中にもUdemy講座を活用した例があります。自分で学習計画を立てるのが不安な人や、講義形式で体系立てて学びたい人に適しています。

YouTube等の無料動画

YouTube上にもLinuxの基礎やLPIC試験対策に役立つ動画が多数あります。「Linuxコマンド解説」「LPIC 試験ポイント解説」などのキーワードで探すと良いでしょう。例えば基本的なコマンドの使い方をデモする動画を見れば、書籍だけでは分かりにくい操作のイメージが掴めます。ドットインストールやN予備校といったサービスにもLinux入門動画があるので、無料範囲で活用可能です。動画学習はスキマ時間で手軽に理解を深められる手段として有効活用しましょう。

Linuxハンズオンラボ

ブラウザ上でLinux環境を操作できる学習プラットフォームもあります(例: Linux AcademyやAWS CloudShellなど)。こうした環境を使えば、自分のPCに環境構築しなくてもLinuxのコマンド操作を試せます。動画やテキストで学んだら、すぐにオンラインのターミナルで試してみる、といったアクティブな学習ができるでしょう。

模擬試験・過去問題の活用

本セクションでは、模擬試験・過去問題の活用方法について考え方をお伝えします。

模擬試験の活用

上記の参考書や問題集には模擬試験問題が付属しているものがあります。例えば「あずき本」には仕上げ用の模擬試験が1回分収録されていますし、スピードマスター問題集にも模擬テスト形式の問題が掲載されています。学習の総仕上げとして時間を計って模擬試験に挑戦し、本番と同じように採点してみましょう。弱点分野の発見にも役立ちますし、本番の時間配分の練習にもなります。

過去問について

LPIC試験は非公開問題のため、公式の過去問題集は存在しません。しかし出題傾向は毎回大きく変わらないため、参考書や問題集、Ping-tの問題は事実上「過去問演習」に近い効果があります。実際に「問題集で解いた問題と同じ問題が本番で出た」という報告もあります。したがって、市販の問題集やPing-tの問題を繰り返し解いておけば自然と過去問対策になると言えます。

直前期の問題演習

試験直前になったら、新しい問題に手を広げるよりも今まで解いた問題の復習に時間を割きましょう。一度間違えた問題を見直し、解説を再確認して知識を定着させます。可能であれば直前に総合模擬テストにチャレンジし、本番さながらに解き切っておくと自信につながります。

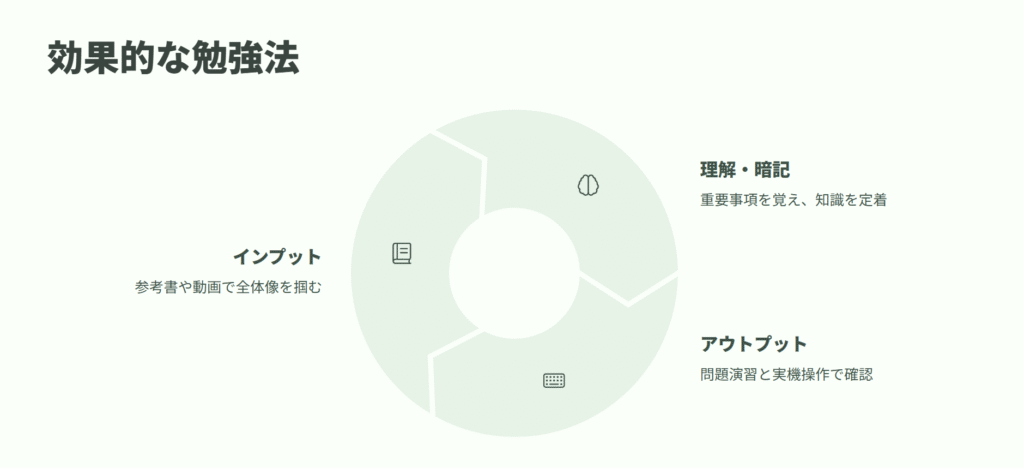

教材を使った効果的な勉強法(インプット→暗記→アウトプット)

初心者が独学でLPICレベル1に合格するためには、学習ステップを段階的に踏むことが大切です。ただ闇雲に勉強を始めるより、「インプット → 理解・暗記 → アウトプット」のサイクルを意識しましょう。以下はおすすめの3段階ステップです。

- 1周目インプット中心の学習

まずは参考書や動画教材を通じて広く浅く全体像を掴むことから始めます。最初の1周目は完璧に覚えようとせず、「Linuxにはこんな概念があるのか」「このコマンドはこんな用途なんだな」とざっくり理解することが目的です。あずき本などメイン教材を一通り読み進め、細かいところは飛ばしても良いので全範囲に目を通します。同時に手元にLinux環境を用意できているなら、書いてあるコマンドを実際に打ってみるなど軽く手を動かしながら学ぶと理解が深まります。この段階ではあまり暗記にこだわらず、「ふーん、こういうものがあるのか」と知識を受け入れるインプット重視でOKです。

- 2周目暗記と理解の定着

次に2周目では知識の定着と重要事項の暗記に取り組みます。再度教材を読み直し、1周目で理解が不十分だった箇所を重点的に学習しましょう。LPIC試験ではコマンド名やオプション、設定ファイルのパス、設定項目の意味など細部の知識も問われるため、この段階で一つ一つ確認して覚えていきます。ポイントは、アウトプットと並行して覚えることです。例えば章末問題やPing-tの問題を該当分野ごとに解いてみて、間違えたら戻って該当箇所を読み直す、を繰り返します。暗記が必要な事項はノートや付箋にメモしておき、寝る前やスキマ時間に見返す習慣をつけると効果的です。2周目を終える頃には「知識を聞けば思い出せる」状態を目指しましょう。

- 3周目演習問題とアウトプット練習

ある程度知識が頭に入ったら、徹底的に問題演習と実機演習を行う段階です。Ping-tや問題集の問題をどんどん解き、得点率を高めていきます。最初は間違えても構いませんのでとにかく手を動かしアウトプットしてみることが大事です。解いた後は解説や参考書で知識を補強し、間違えた問題はなぜ間違えたかを理解します。同じミスを繰り返さないよう、苦手分野は再度集中的に学習しましょう。また、実際のLinux操作もこの段階で強化します。例えばユーザー管理の章を学んだら自分のLinux環境でユーザー追加・削除を試す、ファイル権限を学んだら

chmodコマンドで実験してみる、といった具合に、知識を行動に移します。そうすることで理解が一層深まり、記憶にも定着しやすくなります。3周目の終わりには、Ping-tの問題で正答率80%前後を安定して出せることを目標にしましょう。ここまでくれば本番でも落ち着いて対応できるはずです。

以上のステップを踏むことで、インプットとアウトプットのバランス良く学習が進みます。要所要所で自己チェック(問題演習)を挟みながら進めることで、「わかったつもり」を防ぎ、効率よく合格力を養えます。

LPIC101、102の合格体験記は以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

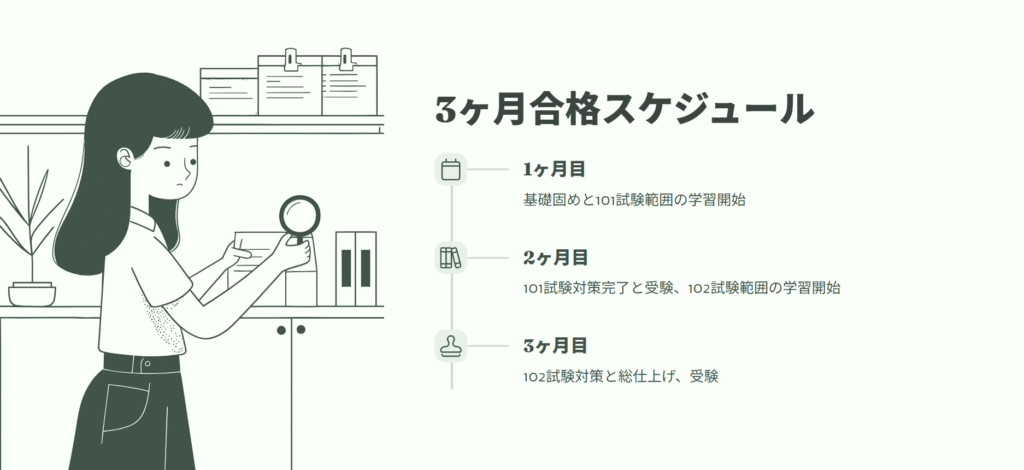

3ヶ月合格を目指す学習スケジュール例

LPICレベル1合格までに必要な総学習時間は、IT未経験者で約150時間が目安と言われます(経験者なら100時間程度)。1日あたり2時間ほど確保できれば、2〜3ヶ月程度でその時間に到達する計算です。ここでは3ヶ月で合格することを目標に、週単位のスケジュール例を示します。仕事や学校と両立しながら学習することを想定し、無理のないペース配分にしています。

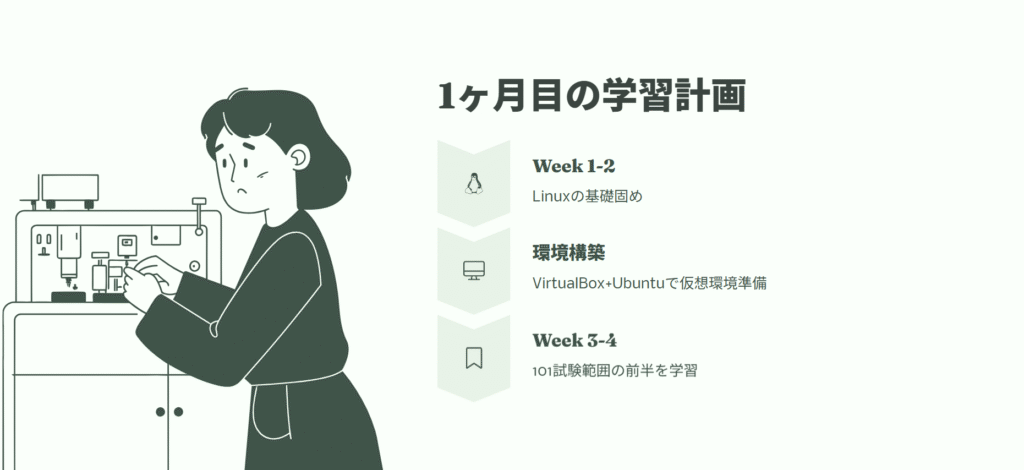

1ヶ月目(基礎固めと101試験範囲の学習開始)

1ヶ月目は以下のステップで学習しましょう。

2ヶ月目(101試験対策の完了と102試験範囲の学習)

2ヶ月目は以下のステップで学習しましょう。

3ヶ月目(102試験対策と総仕上げ)

3ヶ月目は以下のステップで学習しましょう。

※上記は一例のスケジュールです。ご自身の生活リズムや理解度に合わせて調整してください。例えば毎日2時間確保が難しければ期間を4〜5ヶ月に延ばしても構いませんし、逆に時間に余裕があれば1日3時間ペースで2ヶ月合格も可能です。大切なのは継続的に学習を進めることと明確な目標(受験日)を設定することです。計画表を作り進捗を管理しながら取り組みましょう。

スポンサーリンク実践的な学習方法:仮想環境での演習と過去問活用

LPICの学習では、知識のインプットだけでなく実際に手を動かすこと(実践)が極めて重要です。座学で得た知識を自分の中で本当のスキルにするために、以下のような実践的学習法を取り入れましょう。

試験直前対策のポイント

試験日が近づいてきたら、最後の仕上げに入ります。直前期には新しいことに手を出すより、これまで学習してきた内容の総点検を行いましょう。以下に直前対策のポイントをまとめます。

- 公式Objectivesの再確認

- LPI公式の試験範囲リスト(Objectives)を改めて確認し、一通りすべての項目について「説明できる or 操作できる」状態になっているか自己チェックします。漏れが見つかったら、その部分だけ重点的にテキストを読み返したり実機検証したりして補完しましょう。全体を俯瞰して弱点洗い出しをするのにObjectives一覧は便利です。

- まとめノート・頻出ポイントのおさらい

- これまでに自分でまとめたノートや付箋、マインドマップ等があれば隅々まで目を通しておきます。特に頻出コマンドや重要概念(例:

grepやリダイレクトの挙動、主要な設定ファイルパス、代表的なコマンドオプション、runlevelの数字の意味、主要ポート番号 etc.)は直前にもう一度確認して暗記を確実にしましょう。時間があれば市販の直前対策まとめ資料(要点を絞った冊子や記事)を読んで知識の再整理をするのも効果的です。

- これまでに自分でまとめたノートや付箋、マインドマップ等があれば隅々まで目を通しておきます。特に頻出コマンドや重要概念(例:

- 模擬試験で時間配分練習

- 試験本番同様に90分で60問を解く練習をしておくと、当日の時間配分に余裕が生まれます。Ping-tでランダム出題するか、なければ101と102の模擬試験を各45分で区切って続けて解くなど工夫しましょう。本番さながらに集中して解き、終了後に自己採点します。目標スコアに達していれば自信になりますし、足りなければ残り数日で弱点補強すればOKです。

- コンディション調整

- 試験直前は体調管理も大切です。前日は遅くまで詰め込み過ぎず早めに就寝し、頭をスッキリさせて臨みましょう。当日の持ち物(身分証、受験票やPearsonVUEの確認メール印刷など)は前夜のうちに準備し、試験会場までの経路も再確認しておきます。緊張するかもしれませんが、「今までやってきたから大丈夫」と自分に言い聞かせ、リラックスした気持ちで当日を迎えてください。

試験当日の注意点

いよいよLPIC試験当日です。当日はこれまでの努力を最大限発揮できるよう、以下の点に注意しましょう。

よくある質問(FAQ)

本セクションでは、よくある質問5選を紹介します。

- QIT未経験でもLPICレベル1に本当に合格できますか?

- A

はい、IT未経験からでも合格可能です。実際、多くの未経験者がLPICレベル1にチャレンジし、合格を勝ち取っています。LPIC-1自体がLinux初心者を対象とした資格であり、未経験でも適切な教材と計画に沿って学習すれば十分対応できる内容です。目安としては約150時間の学習(毎日2時間で2〜3ヶ月)が必要と言われています。裏を返せば、150時間しっかり勉強すれば未経験者でも合格レベルに到達できるということです。実務でLinuxに触ったことがない人でも合格できた例は多数あり「私でも合格できたので、みなさんもきっと合格できるはずです!」との声も報告されています。未経験だからと萎縮せず、計画的に勉強を積み重ねていきましょう。

- Q合格までにどれくらいの勉強時間・期間が必要ですか?

- A

個人差はありますが、IT未経験の方で約150時間、IT業務経験者なら100時間程度が一つの目安です。これを期間に換算すると、未経験者の場合約3ヶ月、経験者なら1.5〜2ヶ月程度と考えるとよいでしょう。例えば毎日2時間の学習を続ければ3ヶ月で180時間、忙しい日は1時間しかできなくても週10時間ペースで12週(3ヶ月)=120時間になります。この範囲で合格する方が多い印象です。学習を開始したらまず模擬試験で7割得点できるレベルを一つのゴールに設定してください。101試験・102試験それぞれに50〜75時間ずつかけて対策し、それぞれ合格していくイメージです。短期集中型で毎日5時間勉強できるなら1ヶ月強での合格も不可能ではありませんが、忙しい社会人の方は無理せず3〜4ヶ月計画で進めることをおすすめします。

- QLPICとLinuCの違いは何ですか?

- A

試験内容や難易度はほぼ同じと考えて構いません。LPICはカナダに本部を置くLPI(Linux Professional Institute)による国際資格で、LinuCはLPIの日本法人が提供する国内資格です。問題範囲やレベル感は対応しており、LPIC-1とLinuC-1は同等レベルの資格です。違いを挙げるとすれば、LPICは世界中で通用する認知度があり、これまで180ヶ国・延べ70万人以上が受験した実績があります。一方LinuCは2018年に開始された比較的新しい資格ですが、日本市場に特化しており日本語での学習リソースやサポートが充実しています。将来的に海外でも通用する資格が欲しい・長年評価されてきた資格が良いという場合はLPIC、純粋に国内でLinuxスキル証明をしたいだけならLinuCでも問題ありません。迷った場合は歴史と実績のあるLPICの方が無難との声もあります。なお、学習内容は共通なので、一方に合格すればもう一方もほぼ同じ知識で取得可能です。

- QLPICレベル1試験の難易度・出題形式はどのようなものですか?

- A

難易度は「初級~中級」といったところです。Linux未経験から学習した場合、内容自体は基礎的とはいえ範囲が広いため決して簡単すぎる試験ではありません。しかし上述の通り適切に勉強時間を確保すれば十分対応でき、基本情報技術者試験など他のIT入門資格と比較しても飛び抜けて難しいわけではないとの意見が多いです。実際の合格率は50%前後とも言われます。出題形式は、選択問題が中心で一部記述問題ありとなります。選択肢の中から正しいものを選ぶ問題が大半ですが、コマンド名や設定値を直接入力させる問題が全体の1〜2割程度出題されます。問題文は日本語で提供されますので英語が苦手でも安心です(コマンドや設定項目名は英語ですが試験対策で自然と慣れます)。各試験は60問を90分で解答するため時間的にはやや余裕がありますが、問題文が長めのものもあるので気を抜かず取り組みましょう。全体として適切に勉強した受験者であれば合格点(約65〜70%正答)を十分狙えるレベルですので、しっかり対策をして臨めば大丈夫です。

- Q独学でも合格できますか?講座や研修を受けるべきでしょうか?

- A

独学で合格可能です。LPICは独学者も多く、市販の教材やPing-t等のツールが充実しているため、自分で計画を立てて取り組めば十分合格ラインに達します。実際、本記事で紹介した勉強法も独学を前提にしたものです。ただし、独学はモチベーション維持や疑問点の自己解決が課題になることもあります。もし不安であればUdemy講座を利用したり、LPI認定の研修コース(数日間の集中講義など)を受講する選択肢もあります。費用はかかりますが、講師に直接質問できる安心感や強制的に勉強時間を確保できるメリットがあります。とはいえ多くの合格者は独学で乗り切っていますので、まずは紹介した書籍や問題集で勉強を始めてみて、自力で難しいと感じたら講座検討、くらいで良いでしょう。要は本人の学習スタイル次第です。「自分でコツコツやるのが得意」なら独学で、「誰かに教わりたいタイプ」なら講座併用、といった形で無理なく学習を進めてください。

こうした情報も参考にしつつ、自分に合った学習計画で進めれば、きっとLPICレベル1合格を達成できるでしょう。健闘を祈ります!