最終更新日 2025年9月8日

LPIC101とは?試験の概要を理解しよう

本セクションでは以下の内容について解説します。

LPICレベル1の位置づけと認定要件

LPIC101は、Linux技術者としての登竜門となる認定試験です。

LPICはLPI(Linux Professional Institute)が提供する、世界的に認められたLinux技術者向け資格であり、LPIC-1はその中でも最も初歩のレベルに位置づけられます。101試験は、LPIC-1認定を得るための前半戦で、基礎的なLinuxの操作や構造に関する理解が求められます。

LPIC-1を取得するには、LPIC101とLPIC102の両方に合格する必要があります。

そのため、101試験に合格してもLPIC-1の認定は得られず、102試験にも合格することが前提です。

LPIC102の試験範囲については以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

▼体験談

未経験からの受験でしたが、101はLinuxに触れ始めるきっかけとして非常に良かったです。実務に直結する知識が多く、学んだ内容がそのまま現場で役立ちました。

▼よくある質問(QA)

101試験って、実務経験なしでも受けられますか?

もちろん可能です。Linuxの基礎が中心なので、独学でも十分合格できます。ただし、仮想環境での実機操作はやっておいた方が理解が深まるよ。

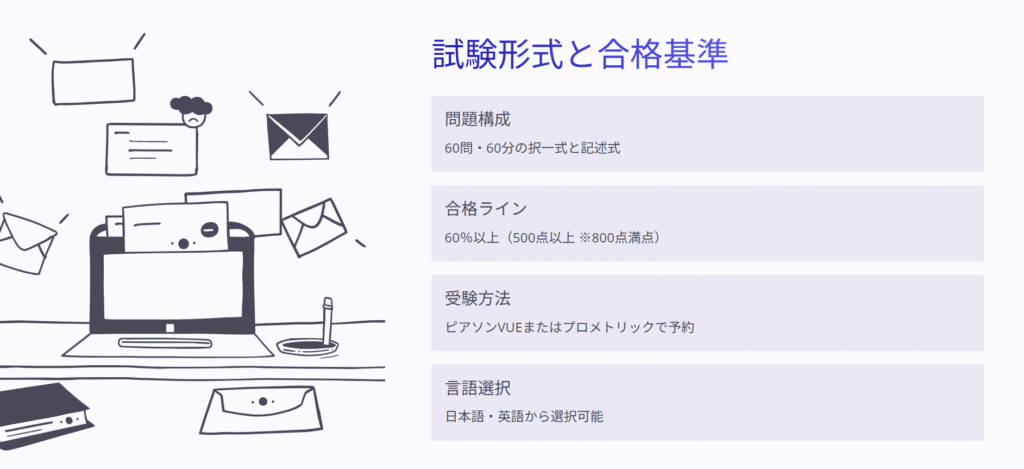

LPIC101の試験形式・合格基準

LPIC101は60問・60分の択一式と記述式の混合形式で構成されています。

2025年時点でもこの構成は変わっておらず、60%以上(500点以上 ※800点満点)で合格とされています。問題はマルチチョイス形式(複数選択)や記述もあり、細かいコマンドオプションなどの知識も問われます。

試験はピアソンVUEまたはプロメトリックで予約して受験可能です。

受験言語は日本語・英語の選択が可能で、問題文の表現が曖昧な日本語訳もあるため、英語での受験を選ぶ人も増えています。

▼体験談

私はピアソンVUEで受験しました。時間はギリギリまで使いましたが、コマンド問題が中心で実践的な内容が多かったです。記述問題ではタイピングの正確さも問われるので、慣れておくと安心です。

LPIC101の合格体験記は以下で紹介しているのでよかったら見てみてください!

▼よくある質問(QA)

合格点って毎回決まってるんですか?

LPICはスコア制で、問題ごとに重みが違うから正答数だけでは判断できないんだ。大体500点くらいを目安にすればOKだけど、確実に取るには全体的に広く学習しておいた方がいいよ。

LPIC101の試験範囲【2025年版】

LPIC101の試験範囲は、大きく4つのトピックに分かれており、Linuxの基礎操作からファイルシステム、コマンドの扱いまで幅広くカバーされています。

2025年版では細かな出題傾向に変更はないものの、操作系の理解と実践がますます重要視されています。

- Topic 101:システムアーキテクチャ

- Topic 102:Linuxのインストールとパッケージ管理

- Topic 103:GNUとUnixのコマンド

- Topic 104:デバイス、Linuxファイルシステム、ファイルシステム階層標準

Topic 101:システムアーキテクチャ

システムの起動・プロセス管理・ハードウェア構成に関する基本知識が問われます。

ブートプロセスの流れ(BIOS→MBR→GRUB→カーネル)や、CPUとメモリの構成、プロセスの状態などが主な出題対象です。

特に「ランレベル」と「GRUBの設定」は頻出です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| ハードウェア設定と構成 | CPUアーキテクチャ、メモリサイズ、ハードディスク構成などの基本を理解する | ★★★★★ |

| ブートプロセスの理解 | BIOSからカーネル起動までのプロセス(MBR, GRUB, init)を説明できる | ★★★★★ |

| initシステム(SysVinit, systemd) | SysVinitとsystemdの違い、サービスの開始と停止方法を把握する | ★★★★☆ |

| ランレベルの理解と変更 | ランレベルやターゲットの役割、切り替え方法(runlevel, systemctl isolate)を理解する | ★★★★☆ |

| システムログの確認(dmesgなど) | dmesgや/var/logディレクトリのログファイルを読み、エラーの原因を追跡する | ★★★☆☆ |

| プロセスの状態と管理(ps, top, kill) | プロセスID、親子関係、リソース使用状況、killコマンドでのプロセス終了方法など | ★★★★★ |

▼体験談

この分野は座学だけでは理解が難しかったので、仮想環境を使って再起動やGRUBの編集を試しました。エラー時の挙動を実際に確認できたのが理解に繋がりました。

▼よくある質問(QA)

ブートローダって何してるんですか?

GRUBはOSを起動するための選択や制御をしているんだよ。Linuxのカーネルを指定して立ち上げる役割があるんだ。

Topic 102:Linuxのインストールとパッケージ管理

パッケージ管理の仕組みと、ソフトウェアのインストール方法について理解することが求められます。

rpm、dpkg、apt、yumなど複数のパッケージ管理システムに触れ、それぞれの操作コマンドが出題されます。

依存関係の解決とキャッシュの管理などもよく問われます。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| Debian系パッケージ管理(dpkg, apt) | dpkgでの手動インストール、aptでのリポジトリ管理、依存関係解決の仕組みを理解する | ★★★★★ |

| Red Hat系パッケージ管理(rpm, yum) | rpmによる単体管理、yumによる依存解決・リポジトリ設定、パッケージ検索やキャッシュ管理を習得する | ★★★★★ |

| 共有ライブラリとlddの理解 | lddコマンドで依存ライブラリを確認し、必要なライブラリの配置やエラー対処法を学ぶ | ★★★★☆ |

| ソースからのインストール(configure, make) | tar.gz形式からのビルド手順、./configure → make → make install の一連の流れを理解する | ★★★☆☆ |

| インストール時のパーティション設定 | 基本的なパーティション(/, /home, /boot, swap)の構成例とその役割を理解する | ★★★☆☆ |

| アップデートとロールバックの方法 | アップデート手順、バージョンの固定、アンインストール、旧バージョンへのロールバック方法を把握する | ★★★★☆ |

▼体験談

Red Hat系とDebian系のコマンドの違いで混乱しやすかったです。学習時には両方の環境を作って、実際に操作して体で覚えました。

▼よくある質問(QA)

rpmとyumの違いってなんですか?

rpmはパッケージ単体を扱うツールで、依存関係の解決まではしてくれないんだ。 yumは自動で依存も解決してくれるから、実用的だよ。

Topic 103:GNUとUnixのコマンド

シェル操作の基本となるコマンドの知識が問われる最重要セクションです。ls, cp, mv, find, grep, xargs, cut, sort, tarなど、実務で必須のコマンドが頻繁に出題されます。

オプションの違いや、パイプとの組み合わせに注意が必要です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 基本コマンドの使用(ls, cp, mv, rm等) | ファイル・ディレクトリ操作の基本、オプション指定、ワイルドカードの扱いを含めて正確に理解する | ★★★★★ |

| テキスト処理(cat, cut, sort, uniq) | 標準入力・出力の理解、複数ファイルの整形・抽出処理、パイプとの連携などを活用できること | ★★★★★ |

| ファイル検索(find, locate) | 検索パス、条件指定(名前・更新日・サイズ)、-execオプションの使用法を理解する | ★★★★★ |

| データ圧縮・アーカイブ | tar, gzip, bzip2, xz の使い分けと、それぞれの圧縮・解凍コマンドのフラグ(-c, -x, -zなど)を把握する | ★★★★☆ |

| 標準入出力・パイプ・リダイレクト操作 | >, >>, <, ` | ` などを用いたコマンド連携と入出力の制御方法を理解する |

| 正規表現とgrep | grep, egrep の使い方、正規表現の記述(^, $, ., [], *, + など)に慣れておく | ★★★★☆ |

| ファイルパーミッションの確認・変更 | chmod, chown, umask の使い方、8進数と記号の両方の指定方法を理解する | ★★★★☆ |

▼体験談

実務で使っているコマンドばかりでしたが、オプションを正確に覚えていないものもあり、模試でミスが目立ちました。 manページを読み込むのが効果的でした。

▼よくある質問(QA)

findコマンドの-execオプションって覚えるの難しいです…

-execは慣れが必要だけど、構文をテンプレで覚えちゃえば応用が効くよ。実際にファイル削除とかで試してみるのが一番だね。

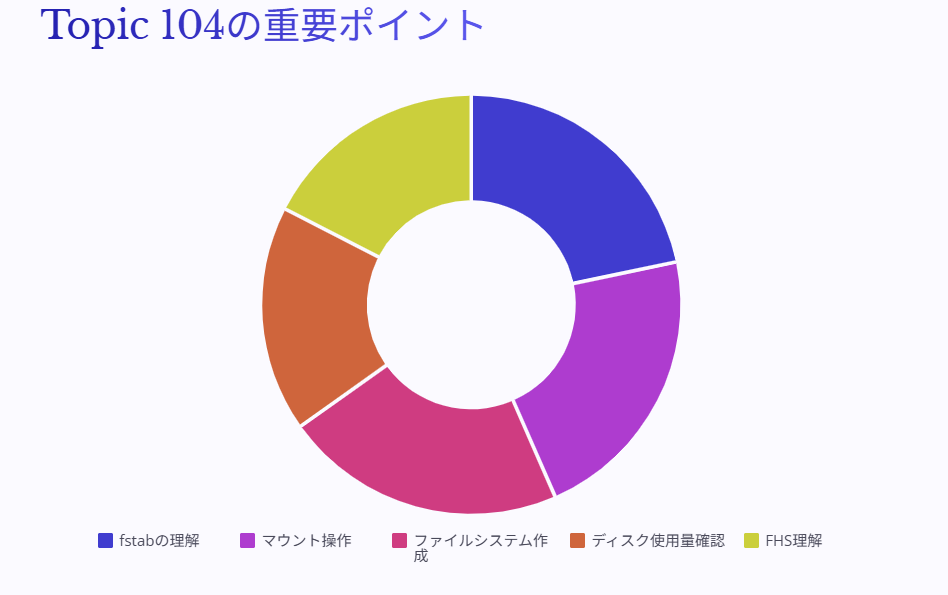

Topic 104:デバイス、Linuxファイルシステム、ファイルシステム階層標準

マウント、ファイルシステムの作成・チェック、Linuxのディレクトリ構成に関する知識が問われます。mount, umount, mkfs, fsck, df, duなどのコマンドに加え、/etc/fstabの編集や、標準ディレクトリの意味(/etc, /var, /usrなど)を理解することが重要です。

ファイルシステムの種類(ext4, xfs, swapなど)も押さえておきましょう。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| デバイスファイルの認識 | /dev以下の特殊ファイル、ブロックデバイス・キャラクタデバイスの違い、デバイスマウントの仕組み | ★★★★☆ |

| ファイルシステムの作成と管理 | mkfs, fsckなどの使用方法と、ext4やswapなどのファイルシステム形式の理解 | ★★★★★ |

| ファイルシステムのマウントとアンマウント | mount, umountコマンド、オプション指定(noexec, ro等)、エラー時の対応 | ★★★★★ |

| /etc/fstabの理解 | 自動マウント設定の構文、UUIDやLABEL指定の方法、fstabトラブル時の復旧方法 | ★★★★★ |

| ディスク使用量の確認 | df, duコマンドの違いやオプション指定での活用、パーティションごとの容量把握 | ★★★★☆ |

| FHS(Filesystem Hierarchy Standard) | /bin, /sbin, /etc, /varなど各ディレクトリの意味と役割を理解する | ★★★★☆ |

▼体験談

fstabの設定ミスでVMが起動しなくなったことがありました。実際にトラブルを経験することで理解が一気に深まりました。試験ではマウントポイントの指定に関する設問が多かったです。

▼よくある質問(QA)

ファイルシステムってext4だけ覚えればいいんですか?

基本はext4だけど、swapやxfsも簡単に出るから最低限は押さえておこう。fstabの書き方も試験に出るよ。

出題傾向と学習のポイント

LPIC101は、単なる暗記ではなく、実務でのLinux操作スキルを正確に理解しているかどうかが問われる試験です。

2025年版でも基本構成は大きく変わっていませんが、操作理解を深めた受験対策が合格の鍵となります。

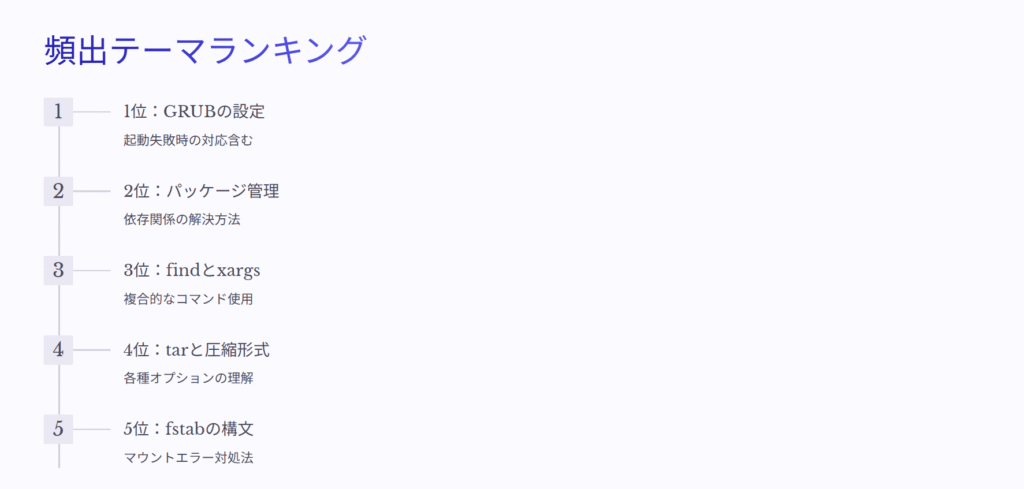

過去問から見る頻出テーマ

「コマンド操作(Topic 103)」と「ファイルシステム(Topic 104)」の出題割合が特に高い傾向にあります。

これらは単純な知識だけでなく、実際のオプション指定や出力の理解などが問われやすく、manページベースの出題も散見されます。

また、GRUB設定、プロセス管理、パッケージの依存関係といった「つまずきやすいポイント」も定番です。

LPIC101 頻出テーマランキング

| 順位 | 頻出テーマ | 出題頻度(★) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1位 | GRUBの設定とトラブル対応 | ★★★★★ | 起動失敗時のログ確認と手動復旧も含まれる |

| 2位 | dpkg/aptとrpm/yumの違い | ★★★★★ | 依存関係やキャッシュ、インストールオプションの使い分けが必要 |

| 3位 | findとxargsの組み合わせ | ★★★★☆ | パイプとの併用や-exec構文の理解が求められる |

| 4位 | tarと圧縮形式のオプション | ★★★★☆ | gzip/bzip2/xzの違いとオプション(-cvf, -xvf等)に注意 |

| 5位 | fstabの構文とマウントエラー対処 | ★★★★☆ | UUID/LABEL指定やオプション(noauto等)も問われる |

| 6位 | プロセス管理コマンド(ps, top, kill) | ★★★★☆ | 状態確認・PIDの理解・killシグナルの実用知識が必要 |

| 7位 | ファイルパーミッション設定(chmod等) | ★★★★☆ | 8進数表記(755)と記号表記(u+xなど)の両方が出題される |

| 8位 | grepと正規表現 | ★★★☆☆ | ^や$、.、*などの基本正規表現とgrep/egrepの違いに注意 |

| 9位 | systemdによるサービス制御 | ★★★☆☆ | systemctlの使い方とSysVinitとの違いを理解する |

| 10位 | ファイルシステム作成とfsckによる修復 | ★★★☆☆ | mkfsコマンド形式、fsckの実行タイミングや手順に注意 |

▼体験談

試験を受けてみて実感したのは、表面的な理解では太刀打ちできない問題があるということでした。過去問で見た形式でも、ちょっとアレンジされると解けなくなるので、実機演習をセットでやることが大事だと思います。

▼よくある質問(QA)

過去問だけやれば受かりますか?

過去問は傾向をつかむにはいいけど、合格には実機操作とmanの理解が必須。コマンドの挙動をちゃんと体感した方が記憶にも残るよ。

各トピックの重点学習項目

出題数の多いTopic 103(コマンド)とTopic 104(ファイルシステム)を重点的に学習すべきです。

また、Topic 101ではGRUBの構成ファイルやプロセス状態の読み取り、Topic 102ではパッケージ依存の解決手順やキャッシュの扱いも重要です。

必ず押さえておきたい重点項目:

- Topic 101

- GRUB設定(grub.cfg)、プロセス管理(ps/top/kill)

- Topic 102

- rpm/dpkgの違い、apt/yumによる依存解決、リポジトリ設定

- Topic 103

find,grep,xargsの複合使用、圧縮形式(gzip, bzip2, xz)

- Topic 104

- fstabの編集、マウントオプション、

mkfs,fsckの使い方

- fstabの編集、マウントオプション、

▼体験談

勉強する中でコマンドの組み合わせに苦労しました。findとxargsを一緒に使う場面など、実務でも混乱しやすいポイントがそのまま出題される印象です。

▼よくある質問(QA)

重点的にやるなら、どのトピックが一番点数につながりますか?

コマンド系(Topic 103)は問題数が多くて配点も高いから、ここを落とすと厳しい。逆にここを押さえれば合格ラインは見えてくるよ。

2025年版の変更点と対策

2025年版では目立った大幅変更はないものの、セキュリティや新しいファイル圧縮形式への言及が見られるようになっています。

たとえば、xz形式の圧縮コマンドや、systemdベースのサービス管理が含まれるようになりつつあります(従来のSysVinitと併用出題もあり)。

また、manページの読解やエラーメッセージの把握といった“読解力”の要素も増加傾向です。

▼体験談

xz形式の問題が出て少し焦りましたが、tarコマンドのオプションに慣れていれば対応できました。新しい内容もtarやsystemctlのように、今後のLinux標準を意識した対策が必要だと感じました。

▼よくある質問(QA)

2025年版で勉強内容が大きく変わるって聞いたんですけど?

大きな変更はないけど、細かい部分で出題の幅が広がってるよ。xz形式やsystemd、セキュリティまわりは見逃さないようにね。

ゴリタン

インフラエンジニアとして、ネットワークとサーバーの運用・保守・構築・設計に幅広く携わり、

現在は大規模政府公共データの移行プロジェクトを担当。

CCNPやLPICレベル3、AWSセキュリティスペシャリストなどの資格を保有しています。