最終更新日 2025年9月8日

LPIC102とは?試験の概要を理解しよう

LPIC102は、Linuxの基本操作に加えて、実践的な運用管理スキルを問う試験です。LPIC-1認定を取得するには「LPIC101」と「LPIC102」の両方に合格する必要があります。102では特に、シェル操作・ユーザー管理・ネットワーク基礎・セキュリティなど、日常の管理業務に直結する内容が出題されます。

実際に受験してみると、初学者にとっては「幅広い範囲からの出題」に戸惑いやすいですが、出題傾向に沿って学習を進めれば十分に合格可能です。

LPICレベル1の位置づけと認定要件

LPIC-1はLinux技術者としての「入門認定」であり、就職・転職の武器にもなる資格です。

Linuxに関する基本的な知識・操作スキルを証明できるため、インフラエンジニアやDevOps志望者には特に推奨されます。

LPIC-1取得には、「LPIC101」と「LPIC102」の両試験に合格する必要があります。試験順序は自由で、どちらから受験しても問題ありません。

LPIC101の試験範囲については以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

▼受験体験談

実際にLPIC102を受けた際、101に比べて「実務に近い問題が多い」という印象でした。シェルスクリプトやネットワーク設定など、普段の業務に直結する部分が多く、学習のモチベーションにもつながりました。

▼よくある質問(QA)

LPICって101だけ取っても意味あるんですか?

101と102両方合格しないと、LPIC-1として認定されないよ。まずはどちらからでもいいから片方受けてみるといいよ

LPIC102の試験形式・合格基準

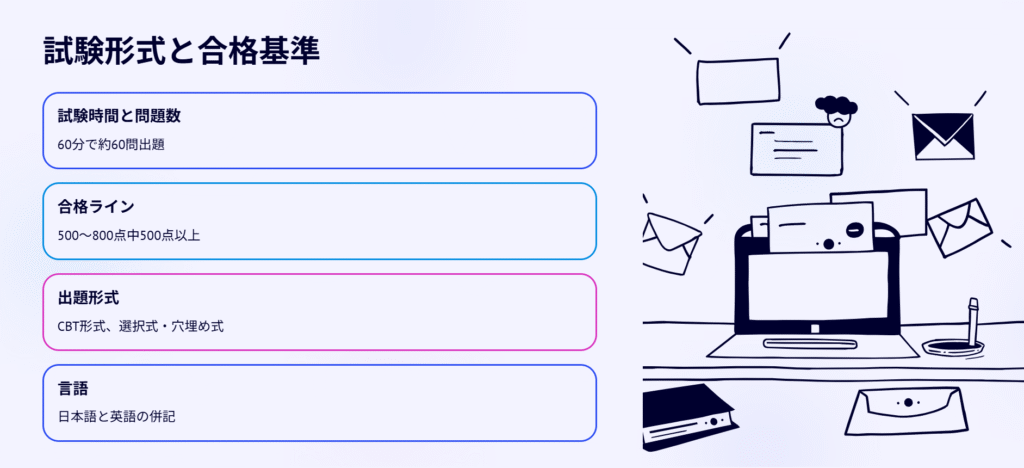

LPIC102は、60分で約60問出題され、合格ラインは500~800点中500点以上です。

試験はCBT(コンピュータベーステスト)形式で、選択式・穴埋め式の問題が中心です。日本語と英語の併記で出題されるため、Linuxの英語コマンドに慣れておくとスムーズに解答できます。

得点は正解率ではなく、難易度に応じたスコアで決まるため、難しい問題にこだわりすぎない戦略も重要です。

LPIC102の合格体験記については以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!

▼受験体験談

初めてLPIC102を受験した際、英語と日本語の用語の違いに少し戸惑いました。 例えば、cronなどの用語に対して「定期的なジョブ実行」といった日本語訳が表示されていたため、事前に慣れておくことが大切です。

▼よくある質問(QA)

問題数って固定じゃないんですか?あと、途中で見直しできます?

大体60問だけど、問題数は多少変わることがあるよ。見直しは自由にできるけど、時間配分は要注意!

LPIC102の試験範囲【2025年版】

LPIC102では、シェルスクリプトからネットワーク、セキュリティまで幅広い実務スキルが問われます。 各トピックはLinux管理業務に直結しており、内容をしっかり把握すれば実務力も確実に向上します。

- Topic 105:シェルとシェルスクリプト

- Topic 106:ユーザーインターフェースとデスクトップ

- Topic 107:管理業務

- Topic 108:必須システムサービス

- Topic 109:ネットワークの基礎

- Topic 110:セキュリティ

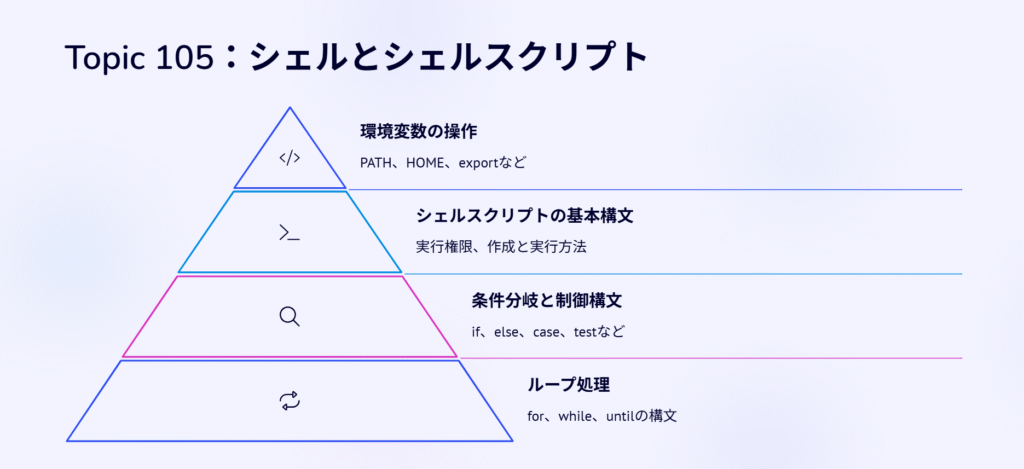

Topic 105:シェルとシェルスクリプト

Bashシェルの基本操作と、簡単なシェルスクリプト作成が出題されます。

環境変数、ファイルリダイレクト、ループ処理などが中心です。実務でも頻出なので、スクリプトの読解力と基本構文の理解がポイントです。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 環境変数の操作 | PATH, HOME, USER, export, set, .bashrc などの理解と編集 | ★★★★★ |

| シェルスクリプトの基本構文 | #!/bin/bash、実行権限付与、スクリプトの作成と実行方法 | ★★★★★ |

| 条件分岐と制御構文 | if, else, elif, case, test, [], [[ ]] の使い方 | ★★★★★ |

| ループ処理 | for, while, until の構文と活用 | ★★★★☆ |

| 位置パラメータと特殊変数 | $0, $1, $#, $?, "$@", "$*" などの意味と使い方 | ★★★★☆ |

| 標準入出力とリダイレクト | >, >>, <, 2>, &>, ` | `(パイプ)の使い分け |

| コマンド置換と変数展開 | `command`, $(command), ${var} の基本操作 | ★★★☆☆ |

| 関数の定義と呼び出し | function name {} または name() {} の定義方法と呼び出し | ★★★☆☆ |

| エラー処理 | $?(終了ステータス)、exit の活用 | ★★★☆☆ |

| スクリプトのデバッグ方法 | set -x, set -e の活用、echo によるデバッグ | ★★☆☆☆ |

▼受験体験談

実際の試験では、変数の扱い方やループの書き方に関する穴埋め問題が多く出題されました。難しくはないものの、ミスが出やすいので細かい構文にも注意が必要です。

▼よくある質問(QA)

echoとprintfって何が違うんですか?

echoは簡易表示、printfは書式指定ができる。試験ではprintfの使い方が出ることもあるから要チェックだよ

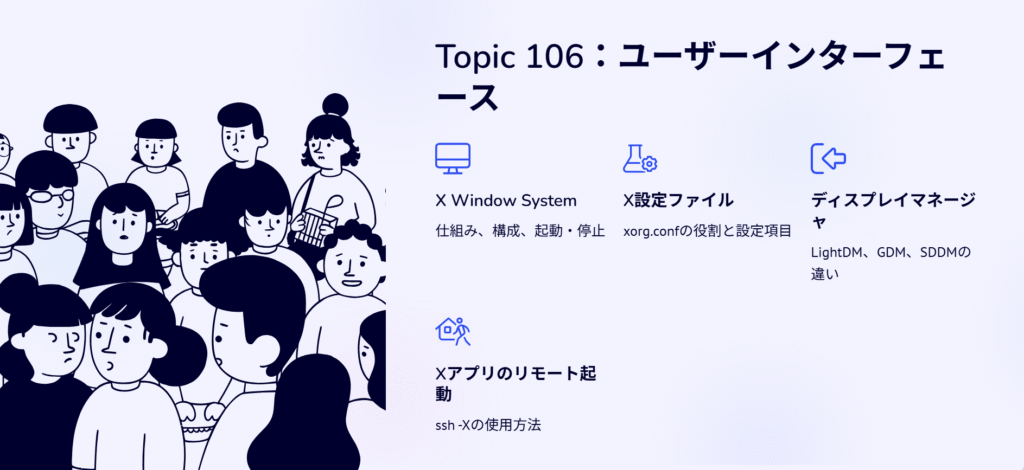

Topic 106:ユーザーインターフェースとデスクトップ

X Window Systemやディスプレイマネージャに関する知識が問われます。

軽量なGUI環境やXorgの設定ファイル、アクセシビリティ機能などが対象です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| X Window Systemの基本 | Xの仕組み、構成、起動・停止の方法 | ★★★☆☆ |

| X設定ファイルの管理 | xorg.confの役割と設定項目 | ★★☆☆☆ |

| ディスプレイマネージャの理解 | LightDM、GDM、SDDMなどの違いと役割 | ★★★☆☆ |

| アクセシビリティ機能 | スクリーンリーダー、ズームなどGUIの支援機能 | ★☆☆☆☆ |

| Xアプリのリモート起動 | ssh -Xを使用したXアプリのリモート実行 | ★★☆☆☆ |

▼受験体験談

実務でGUIを使わない人には取っつきにくい分野ですが、問題数自体は少なめでした。

出題範囲を絞って効率よく学習するのが得策です。

▼よくある質問(QA)

普段CUIしか使ってないんですけど、GUIの勉強って必要ですか?

このトピックは出題数が少なめだから、最低限の設定知識だけで大丈夫だよ

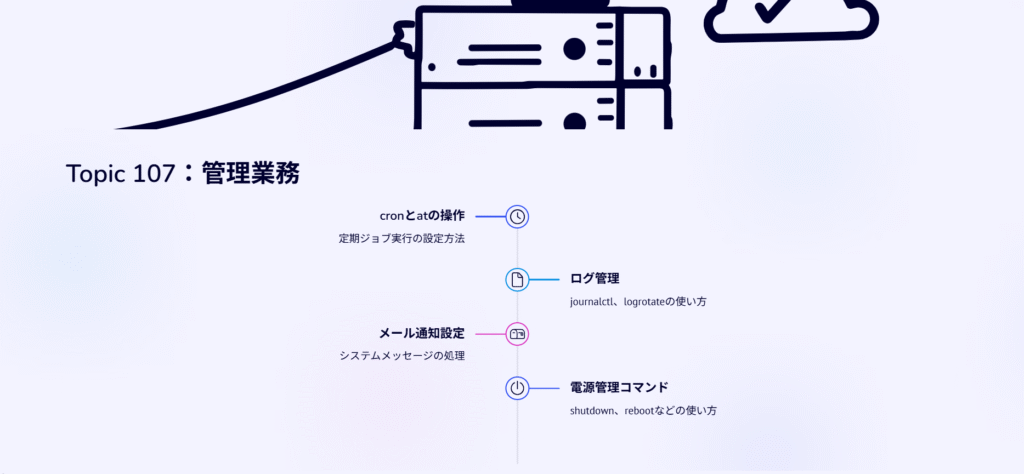

Topic 107:管理業務

cronによる定期ジョブやatコマンド、ログ管理などのスキルが求められます。

特にcron, systemd, journalctl, logrotateの設定・読み解きが重要です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| cronとatの操作 | crontab, at, anacron の違い、設定方法、使用例 | ★★★★★ |

| ログ管理 | journalctl, logrotate, /var/log 以下のログファイルの種類と扱い方 | ★★★★☆ |

| メール通知設定 | mail, sendmail, postfix によるローカル通知やシステムメッセージの処理 | ★★★☆☆ |

| プリンタ管理 | cups, lp, lpr コマンドの使用と印刷キューの管理 | ★★☆☆☆ |

| shutdown/rebootコマンド | shutdown, reboot, halt, poweroff などの電源管理コマンドの使い方 | ★★★☆☆ |

▼受験体験談

cronの構文やファイルの位置、systemctlとの違いを問う問題が複数出題されました。実機で操作をしながら覚えると効率的です。

▼よくある質問(QA)

cronの時間指定って、何分おきとかどうやるんですか?

*/5って書けば5分おきになるよ。出題されやすいから覚えておくといいよ!

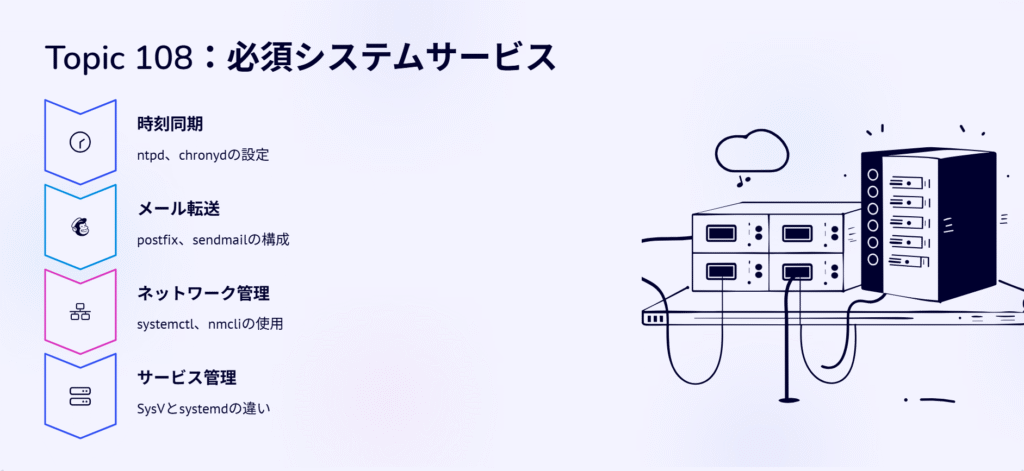

Topic 108:必須システムサービス

メール転送エージェント(MTA)や時刻同期サービスが中心です。sendmail, postfix, ntpd, chronydなど、基本的な動作や設定項目を押さえましょう。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 時刻同期サービス | ntpd, chronyd の違いと構成方法、同期状態の確認方法 | ★★★★☆ |

| メール転送エージェント (MTA) | postfix, sendmail の構成ファイル、メール送信の流れ | ★★★☆☆ |

| ネットワークの起動と停止 | systemctl, ifup/ifdown, nmcli によるサービスと接続制御 | ★★★☆☆ |

| SysVとsystemd | サービス管理方式の違い、service vs systemctl の使い分け | ★★★★☆ |

| ホスト名・名前解決の管理 | hostnamectl, /etc/hosts, /etc/resolv.conf の役割 | ★★★☆☆ |

▼受験体験談

postfixの構成ファイルや、NTPの動作確認コマンドが出題されました。 設定ファイルを一度自分で触ると理解が深まります。

▼よくある質問(QA)

chronyってntpdと何が違うんですか?

chronyはモバイルや仮想環境向きで、速く時刻補正ができるよ。最近はchrony中心に出題される傾向だね

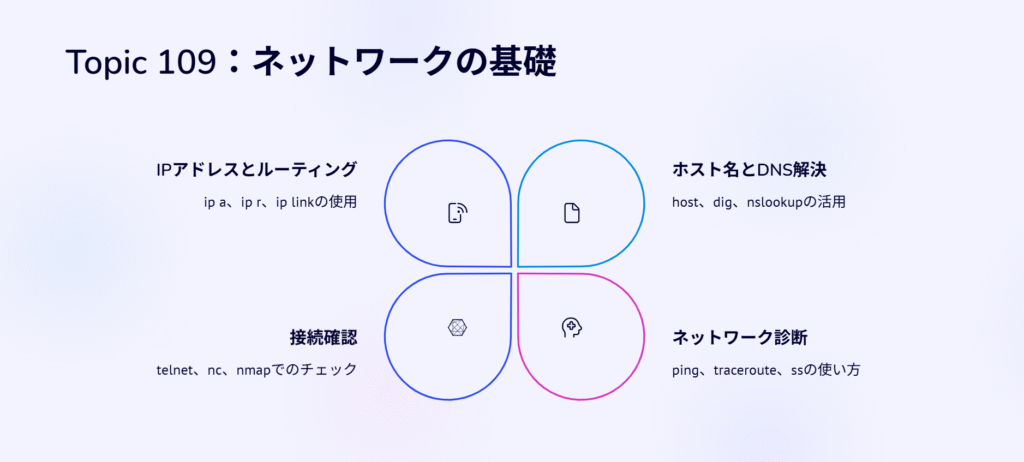

Topic 109:ネットワークの基礎

IP設定、名前解決、ポート確認、ネットワーク診断コマンドなどが出題されます。ip, netstat, ss, dig, host, ping, tracerouteなど、実務でも使うコマンドが多数登場します。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| IPアドレスとルーティング | ip a, ip r, ip link などを用いたアドレス確認やルーティングテーブルの表示 | ★★★★★ |

| ホスト名とDNS解決 | host, dig, nslookup での名前解決、結果の読み解き | ★★★★☆ |

| ネットワーク診断コマンド | ping, traceroute, netstat, ss の使い方とトラブルシュート | ★★★★★ |

| ポートスキャンと接続確認 | telnet, nc, nmap を使った接続確認やポートチェック | ★★★☆☆ |

| ネットワーク設定ファイル | /etc/network/interfaces, nmcli, NetworkManagerの基本設定 | ★★★☆☆ |

▼受験体験談

IPアドレスのクラスや、ホスト名の名前解決に関する問題が出ました。知識とコマンド操作を組み合わせて対策するとよいです。

▼よくある質問(QA)

ipとifconfigってどっちを覚えればいいんですか?

今はipコマンドが主流だからそっち。試験でもifconfigよりipが出るよ!

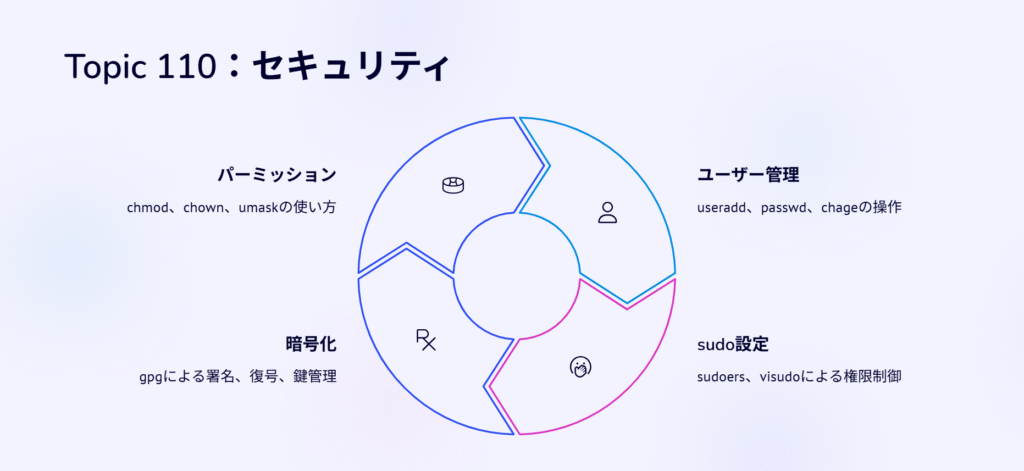

Topic 110:セキュリティ

ユーザー管理、パスワードポリシー、アクセス権限、暗号化、sudo設定が中心です。

ファイルの権限、umask、passwd, chage, gpg, sudoersファイルなどを理解しておくことが大切です。

| 試験範囲テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| ファイルとディレクトリのパーミッション | chmod, chown, umask の意味と使い方 | ★★★★★ |

| ユーザーとグループの管理 | useradd, usermod, passwd, chage などによるアカウント管理 | ★★★★☆ |

| sudoの設定 | sudo, /etc/sudoers, visudo の設定と権限制御 | ★★★★☆ |

| 暗号化とGPG | gpg を使った署名、復号、鍵の管理の基本操作 | ★★★☆☆ |

| PAMと認証制御 | /etc/pam.d/ 配下の設定と認証モジュールの概要 | ★★☆☆☆ |

▼受験体験談

sudoの設定内容や、gpgによる暗号化手順などが出題されました。覚える内容は多いですが、普段の運用で使う部分が多いです。

▼よくある質問(QA)

gpgって実際に何に使うんですか?

ファイルの暗号化や署名確認に使うよ。試験ではコマンドとフローを覚えておこう

出題傾向と学習のポイント

LPIC102の出題傾向は毎年大きくは変わりませんが、頻出分野に絞った効率的な学習が合格の鍵となります。2025年版では一部コマンドの出題優先度が変わっており、最新情報に基づいた対策が重要です。

過去問から見る頻出テーマ

cron・シェルスクリプト・sudo設定・ネットワークコマンドは、毎年必ずといっていいほど出題されています。

特に「設定ファイルの場所」「代表的なオプションの意味」「実行結果の読み取り」に関する問題が多く見られます。

| ランキング | 頻出テーマ | 詳細内容 | 重要度 |

|---|---|---|---|

| 1位 | cronの設定と構文 | crontab の記述ルール、/etc/crontabやanacronとの違いを問う出題が定番 | ★★★★★ |

| 2位 | シェルスクリプトの構文理解 | if, for, $?, $1など、スクリプトの動作や出力を問う問題が毎年出題 | ★★★★★ |

| 3位 | sudo設定とユーザー権限管理 | /etc/sudoersの構文、visudoの使い方、NOPASSWDやグループ指定に関する出題多数 | ★★★★☆ |

| 4位 | ネットワーク診断コマンド | ping, traceroute, netstat, ss の結果から障害箇所を判断させる問題 | ★★★★☆ |

| 5位 | 環境変数の扱い | PATH, HOME, export, .bashrcの適用範囲とタイミング | ★★★★☆ |

| 6位 | パーミッションとumask | chmod, umask の計算式や適用結果の読み取りを求める出題 | ★★★★☆ |

| 7位 | DNSクエリの読み取り | dig, host, nslookup の結果から名前解決の状態やIPアドレスを問う出題 | ★★★☆☆ |

| 8位 | 時刻同期の設定と確認 | chronydやntpdの設定ファイル、同期状態を確認するコマンドの正誤判断 | ★★★☆☆ |

| 9位 | ログの確認とフィルタ | journalctlのオプションによるログ抽出、logrotateの構成ファイル理解 | ★★★☆☆ |

| 10位 | ユーザーアカウントの期限設定 | passwd, chage によるパスワード有効期限の設定・確認方法 | ★★★☆☆ |

▼受験体験談

cronの記述ミスを問う穴埋め問題や、digコマンドの出力から名前解決を判断する問題が印象に残りました。頻出テーマは過去問で繰り返し演習するのが効果的です。

▼よくある質問(QA)

全部のトピックをまんべんなくやらなきゃダメですか?

全部やるのが理想だけど、まずはcron・sudo・ネットワーク系から集中してやると得点しやすいよ

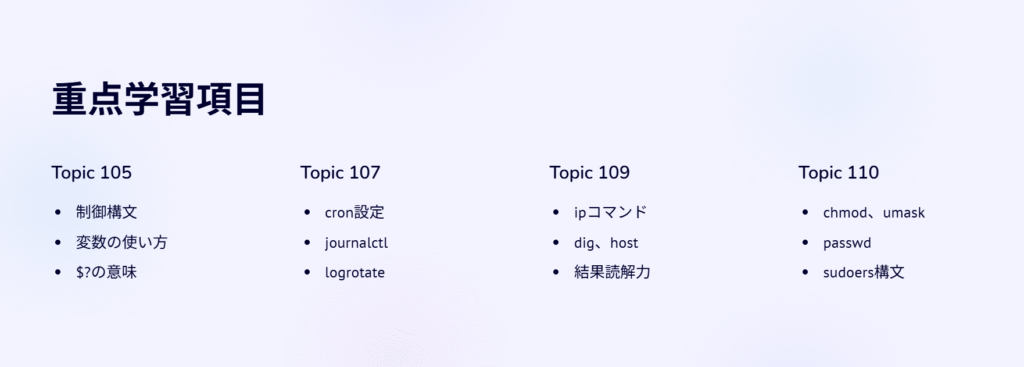

各トピックの重点学習項目

- Topic 105

for,whileなどの制御構文、変数の使い方、$?の意味などは要暗記

- Topic 106

xorg.conf、Xの起動/停止方法、display managerの役割など

- Topic 107

cron,at,journalctl,logrotateのファイル配置と使い方

- Topic 108

postfixとsendmailの違い、NTPの同期確認方法

- Topic 109

ip,ss,ping,dig,hostなどのコマンド結果を読む力

- Topic 110

chmod,umask,passwd,sudoersの構文理解と設定例

▼受験体験談

出題内容が実務寄りな分、「コマンドの出力結果を選ばせる問題」が多く出ました。頭で覚えるだけでなく、仮想環境でも手を動かしておくのがポイントです。

▼よくある質問(QA)

覚えるコマンドが多すぎて、整理が追いつかないです…

トピックごとに一覧表を作るといいよ。試験前はそれを見て復習すればOK

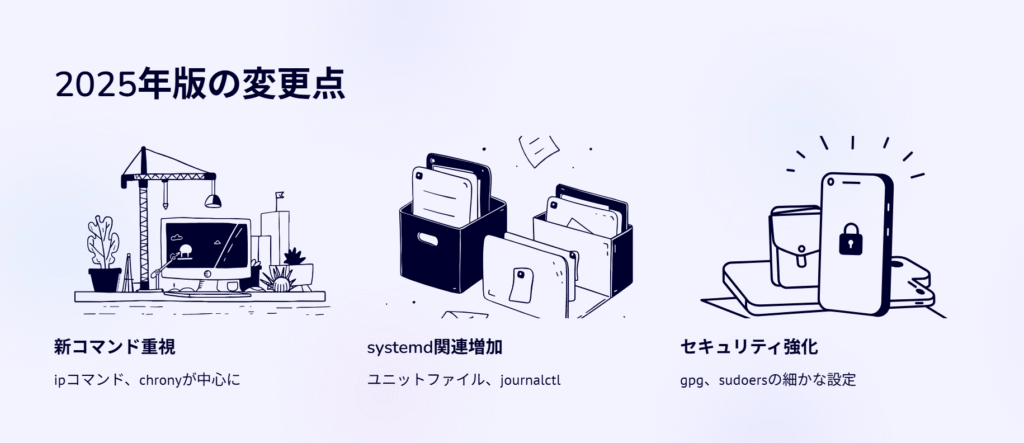

2025年版の変更点と対策

2025年版では、古いifconfigやntpdの出題は減少し、ipコマンドやchronyが中心になっています。 また、systemd関連の知識(ユニットファイルやjournalctl)も出題頻度が上がっています。

暗号化やセキュリティに関しては、gpgとsudoersファイルの細かな設定が問われるようになりました。

▼受験体験談

旧バージョンの参考書を使っていたらifconfigばかりで焦りました。最新シラバスを確認してから教材を選ぶことが大事だと実感しました。

▼よくある質問(QA)

古い参考書使ってるんですけど、内容ってまだ使えます?

基本的な部分は大丈夫だけど、ipやchronyみたいな新しい要素は別に調べて補った方がいいよ!

ゴリタン

インフラエンジニアとして、ネットワークとサーバーの運用・保守・構築・設計に幅広く携わり、

現在は大規模政府公共データの移行プロジェクトを担当。

CCNPやLPICレベル3、AWSセキュリティスペシャリストなどの資格を保有しています。